Perdikan Merdeka Mencari, Melacak Jejak Nasab Sejarah Sengkuni

Perdikan teater atau teater perdikan?

Perdikan, tapi bagaianapun kata Perdikan akan selalu megingatkan kita pada status tanah khusus sejak zaman dahulu di pulau Jawa dan mungkin di keseluruhan Nusantara. Mungkin bisa kita cari-cari apakah memang ada kaitannya antara kata perdikan, mardika atau mahardika dengan mardijkeirs. Kata-kata dengan kemiripan bunyi ini rata-rata bila kita lihat secara garis besar memiliki satu tarikan nafas mengenai kemandirian, kebebasan, keterlepasan dari sistem yang mendominasi.

Masih agak sulit mungkin bagi kita untuk merujuk pada status Perdikan di masa-masa pra-kolonial atau masa sebelum kongsi dagang Eropa berebut lahan perdagangan di tanah Nusantara. Kita bicarakan status perdikan pada sejarah yang dekat-dekat saja, yakni pada era Hindia-Belanda terutama pada masa sekitar 1900 awal. Walau begitu tentu ini juga akan berkaitan dengan status Perdikan sebelumnya.

Pada masa keberhasilan liberalisme ekonomi itu, tanah Perdikan adalah tanah yang oleh regulasi agraria Belanda diberikan hak khusus untuk bebas dari pajak. Dia berada di tengah antara status lahan produktif dan kawsan hutan lindung, atau antara tanah ulayat dan tanah yasa atau hak tanah individu. Sistem pedesaan kita hampir tidak mengenal kepemilikan tanah pribadi, sehingga ketika Undang-Undang Agraria ditetapkan pada 1870, butuh waktu sangat lama bagi pemangku kebijjakan koloni Hindia-Belanda untuk membenahi beragam persoalan, peralihan kesadaran tanah.

Persoalan dalam pandangan terhadap status tanah, ukuran dan batas tanah sering menjadi biang percekcokan baik antar warga pribumi sendiri, dengan warga asing maupun dengan pihak pemangku kebijakan. Secara tidak langsung, mungkin shock culture atas perubahan status tanah itu juga yang menyebabkan munculnya fenomena psikologi amok. Ini baru kemungkinan, tapi reaksi kejiwaan yang membuat seorang manusia tiba-tiba menyerang membabi-buta itu bisa dilihat sebagai reaksi atas keterasingan dari dunia baru yang sedang mereka hadapi, seolah semuanya terasa asing.

Bagaimana rasanya berada pada dunia di mana bahkan tanah yang sehari-hari anda pijaki dan anda hidup darinya tiba-tiba menjadi sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang bisa diperjualbelikan padahal selama ini adalah sesuatu yang sakral yang tidak bisa diperjualbelikan? Bagaimana rasanya hidup di bawah kendali dominasi budaya asing? Mungkin itulah sebabnya seorang ahli kejiwaan tersohor, yang alat tes bikinannya menjadi salah satu alat tes psikologi klinis saat ini menghabiskan waktu selama tiga bulan di Jawa untuk meneliti fenomena “amok” tersebut. Semua mahasiswa dan pelaku bidang psikologi pasti mengenal namanya minimal dari alat tes buatannya, Kraepelin.

Sebenarnya, ketika sistem cultuursteelsel digelontorkan, terlepas dari kegagalannya pada belakangan hari. Van Den Bosch berorientasi pada perlindungan atas tanah komunal sembari tetap menghasilkan komoditi perdagangan dunia. Maka itu sistem cultuurseteelsel yang kita sebut dengan kurang pas “sistem tanam paksa” (pengartian ini lebih dipopulerkan oleh politisi liberal Belanda yang sedang berkepentingan mengganti sistem andalan tersebut dengan menghujat habis-habisan prakteknya di Jawa dan Sumatera).

Pada sistem racikan Van Den Bosch itu, prodak, distribusi hingga hilir dari hasil pertanian masih dipegang oleh negara. Sedang ketika sistem itu ambruk berganti ekonomi liberal, tanah-tanah kemudian dipegang oleh para pemilik lahan, dan penanam modal saham (andeel atau surat saham kepemilikan, diserap menjadi kata ‘andil’) dari berbagai belahan dunia serta belakangan juga pribumi-pribumi yang mulai paham “cara main” pertanahan.

Kalau boleh kita ajukan satu alternatif, sebenarnya kekuasaan Belanda dan Hindia-Belanda sudah tidak penuh sejak berakhirnya cultuursteelsel, sejak sistem tersebut berakhir kita berhadapan dengan korporasi-korporasi. Sayangnya kita hanya menyederhanakannya denagan kalimat “dijajah Belanda” yang tidak sesederhana kedengarannya.

Status tanah perdikan kemungkinan adalah sistem agraria yang digelontorkan oleh golongan tua yang masih merawat romantisme desa ala Van Den Bosch itu. Tanah yang diberi status sebagai Perdikan, dengan legitimasi sejarah yakni punya tetua adat yang keturunan raja, sultan atau orang keramat, punya ritual khusus, atau merawat tempat keramat seperti makam, candi dan sejenisnya tidak boleh menjadi lahan produktif, tapi berbeda dengan kawasan hutan lindung, dia boleh ditempati dengan bebas pajak. Harapannya, komunalitas akan tetap terjaga di wilayah-wilayah tersebut.

Sayangnya, kita sendiri kemudian merusak ini kembali. Godaan punya tanah bebas pajak sembari punya lahan produktif di mana modal digerakkan dari pemilik saham dari jauh membuat beberapa (bahkan mungkin banyak) kalangan wiraswasta pribumi mengajukan status tanah perdikan pada dekade awal 1900.

Legitimasi-legitimasi sebagai keturunan orang keramat, makam keramat kemudian bisa dicarikan, kadang dibuat-buat. Politik nasab bermula dari sini, pengkeramatan sosok pun segera dimulakan. Di situ kita mengalami kerancuan sejarah kembali. Kita jadi susah sekarang ini untuk menelusuri mana yang betul-betul tempat keramat, pondok pesantren, padepokan dan atau mana yang sesungguhnya perusahaan. Kelas pertama yang mampu mengadopsi kesadaran kepemilikan lahan bisa dibilang kelas agamawan Islam karena bekal pikirannya sudah tersedia dalam kitab-kitab fiqih yang rasanya tidak begitu asing membahas jual-beli tanah.

Pada beberapa lahan produktif, pajaknya memang tinggi karena juga berstatus sebagai penerima dana bantuan usaha pribumi (anggaran dana yang digelontorkan Hindia-Belanda untuk mengimbangi kepungan modal asing pada masa itu), tingginya pajak pada tanah semacam ini adalah bentuk nyicil pinjaman tersebut.

Kalau kita baca surat-surat Hurgronje dan kemudian surat-surat Hasan Mustapa (seorang budayawan Sunda, penyair sufi, termasuk santri Syekh Kholil Bangkalan, menjabat sebagai penghulu dan sahabat baik Hurgronje yang dipercayakan menjaga keluarga Hurgronje di Jawa Barat, dokumentasi mengenainya banyak dilakukan oleh Ajip Rosyidi). Padanya, kita bisa temukan ada masanya Hurgronje berkeliling ke padepokan-padepokan dan pondok-pondok pesantren dan tanah-tanah keramat dari wilayah Jawa bagian tengah hingga ke timur sampai Madura dengan membawa bertumpuk-tumpuk uang.

Ke mana uang tersebut? Kepada siapa saja dia diberikan? Nah kita belum punya datanya. Kita hanya bisa melihat pada surat yang belakangan saran Hurgronje pada pemerintahannya adalah agar jangan berlaku represif pada kalangan Islam tradisi dan juga menjamin bahwa Jawa bagian tengah hingga timur sudah aman. Simalakama sudah kita alami sejak jauh hari. Kita perlu bertanya, siapa Sengkuni sebenarnya?

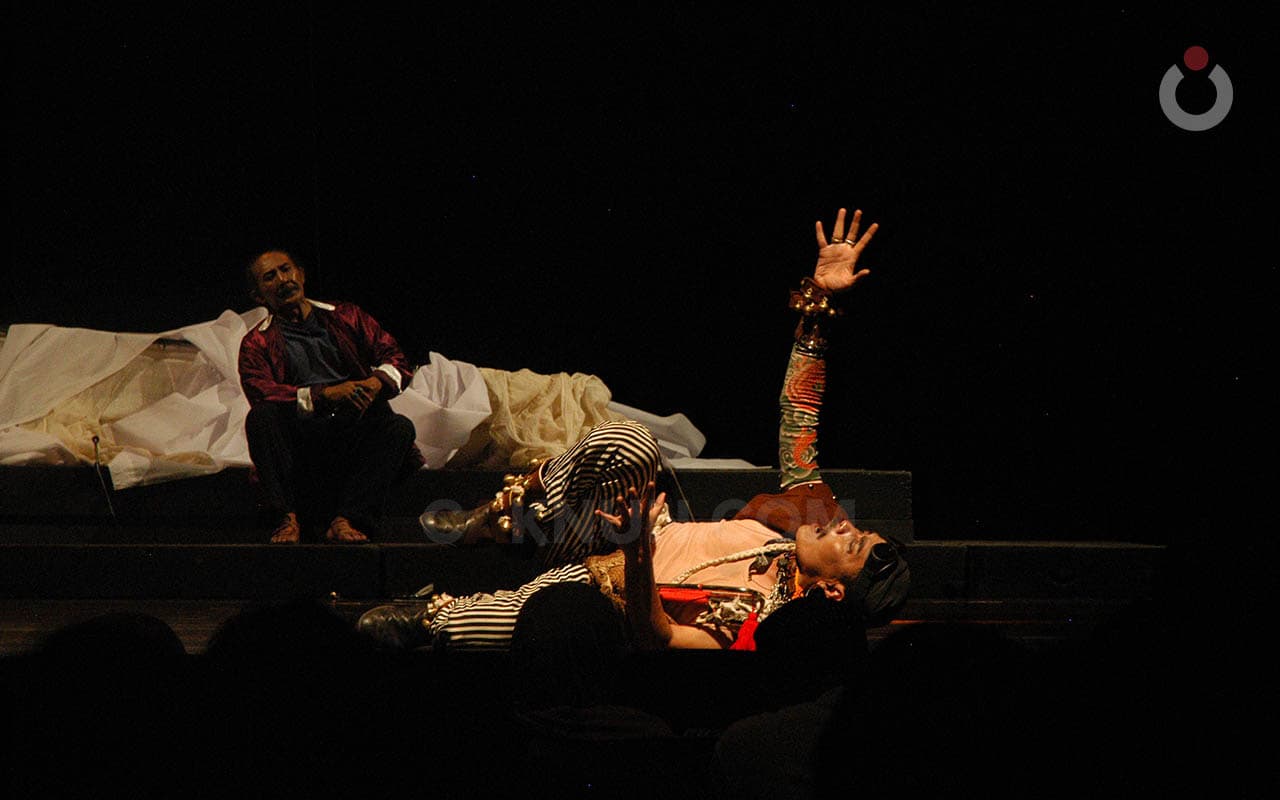

Ternyata Perdikan sebagai teater mewarisi perdikan yang murni, sebelum dimain-mainkan oleh berbagai wajah penjajahan dari dalam maupun luar bangsa ini. Perdikan sedang mencari Sengkuni, bersama-sama berbarengan. Setelah ini akan kita kaji bagaimana Perdikan meracik komunalitas itu, bagaimana mengaplikasikannya di tengah atmosfer teater modern.

Sistem komunal atau sistem individu adalah pilihan. Semua punya baik-buruknya, semua punya sisi positif dan negatifnya tapi bila kita ingin memilih mengaplikasikannya, baik memang kita perlu kenali juga sisi rasionalnya, sebab-musabab timbulnya hingga bisa kita prediksikan arah jangkauannya ke depan. Selanjutnya kita telaah dari latihan-latihan menuju #Sengkuni2019.