Peran Wong Cilik sebagai “Tumbal” dalam Panggung Politik dan Kebudayaan

Sejak zaman dahulu kala, wong cilik, atau rakyat kecil, telah menjadi figur yang sering kali menjadi “tumbal” dalam panggung politik dan kebudayaan kita. Dalam berbagai narasi sejarah dan konteks budaya, mereka seringkali menjadi korban dari permainan kekuasaan, pertarungan ideologi, dan transformasi budaya yang berlangsung di tengah masyarakat.

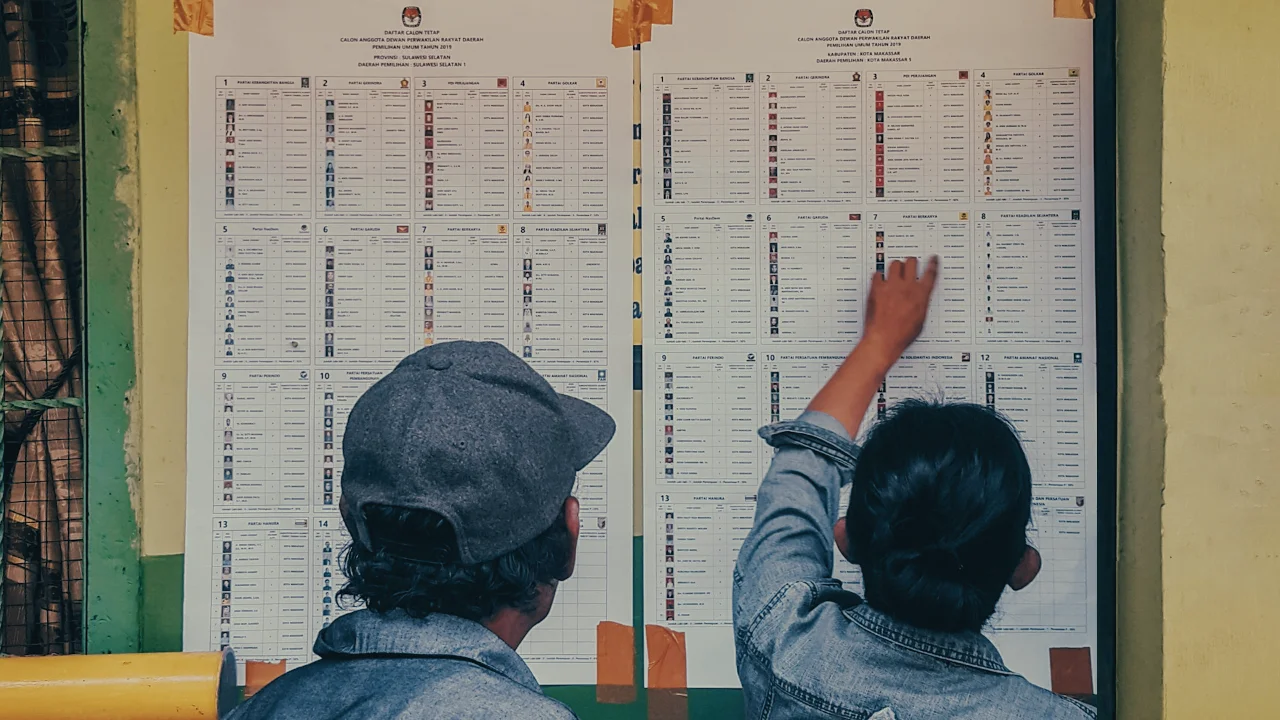

Di panggung politik, wong cilik seringkali menjadi alat manipulasi bagi para pemimpin atau elit politik yang berkuasa. Mereka digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, sering kali tanpa memperhatikan kesejahteraan atau kepentingan sebenarnya dari wong cilik itu sendiri. Misalnya, dalam konflik politik antara kelompok-kelompok yang berbeda, wong cilik seringkali menjadi korban dari kekerasan fisik, penindasan politik, atau pengusiran dari tanah air mereka.

Tidak hanya di ranah politik, wong cilik juga sering menjadi “tumbal” dalam panggung kebudayaan. Budaya sering kali menjadi medan pertempuran ideologi, dan wong cilik dapat menjadi korban dari hegemoni budaya yang didominasi oleh kelompok tertentu. Mereka mungkin menjadi sasaran diskriminasi, stereotip, atau bahkan penghapusan identitas budaya mereka sendiri.

Namun demikian, peran wong cilik sebagai “tumbal” juga memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang ketidakadilan sosial dan perlunya perubahan. Mereka menjadi saksi bisu dari ketidaksetaraan dan penindasan dalam masyarakat, dan sering kali menjadi pendorong perubahan sosial yang lebih besar. Perjuangan mereka untuk memperoleh hak-hak yang setara dan martabat yang layak telah menjadi bagian integral dari sejarah pergerakan sosial di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mengakui peran penting wong cilik dalam membentuk panggung politik dan kebudayaan kita. Mereka bukan hanya sekadar “tumbal” yang tak berdaya, tetapi juga agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk mengubah realitas sosial yang tidak adil. Melalui kesadaran akan hak-hak mereka dan solidaritas antar sesama, wong cilik dapat membangun kekuatan kolektif yang mampu mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan yang ada dalam masyarakat.

Dalam panggung politik dan kebudayaan, wong cilik terus-menerus terperangkap dalam peran yang tak pernah berubah. Mereka adalah pihak yang lemah, yang mudah dijarah oleh kekuatan yang lebih besar. Tanpa kekuatan atau pengaruh politik yang cukup, mereka terus-menerus menjadi sasaran manipulasi dan penindasan.

Pada setiap babak panggung politik, wong cilik selalu menjadi korban. Mereka digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik, tanpa memedulikan nasib atau hak-hak mereka. Elit politik yang berkuasa dengan mudah memanfaatkan ketidakberdayaan mereka untuk memperkuat posisi mereka, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan wong cilik itu sendiri.

Di ranah kebudayaan, cerita serupa terulang. Identitas budaya wong cilik seringkali diinjak-injak oleh hegemoni kelompok yang lebih dominan. Mereka menjadi objek diskriminasi, stereotip, dan penindasan, tanpa memiliki kekuatan untuk melawan atau melindungi warisan budaya mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, peran mereka sebagai korban terus bertahan, tidak pernah berubah.

Pada akhirnya, kata-kata “siapa yang lemah memang mudah dijarah” menjadi mantra yang terus menggema dalam kehidupan wong cilik. Mereka terus hidup dalam siklus ketidakberdayaan, di mana mereka terus menjadi sasaran tanpa mampu mengubah nasib mereka sendiri. Kesenjangan kekuatan terus memperkuat dominasi elit politik dan budaya yang lebih kuat, sementara wong cilik terus terpinggirkan.

Namun demikian, di balik peran yang tak pernah berubah ini, muncul juga kekuatan perlawanan yang tak terduga. Meskipun lemah dalam hal kekuatan politik dan kebudayaan, wong cilik memiliki kekuatan moral dan kesadaran akan keadilan yang seringkali menjadi semangat perlawanan. Dalam ketidakadilan yang terus berlanjut, semangat perlawanan ini menjadi sumber harapan untuk perubahan yang lebih baik.

Maka, meskipun peran wong cilik tampaknya tak pernah berubah, bukan berarti mereka tidak memiliki potensi untuk mengubah nasib mereka sendiri. Dalam perjuangan menuju keadilan sosial dan keberlanjutan, pengakuan akan kekuatan moral dan solidaritas antar sesama dapat menjadi landasan untuk memecah belenggu peran yang mengikat mereka, dan membuka jalan menuju perubahan yang lebih adil dan inklusif.