“Billahirrahmanirrahim”

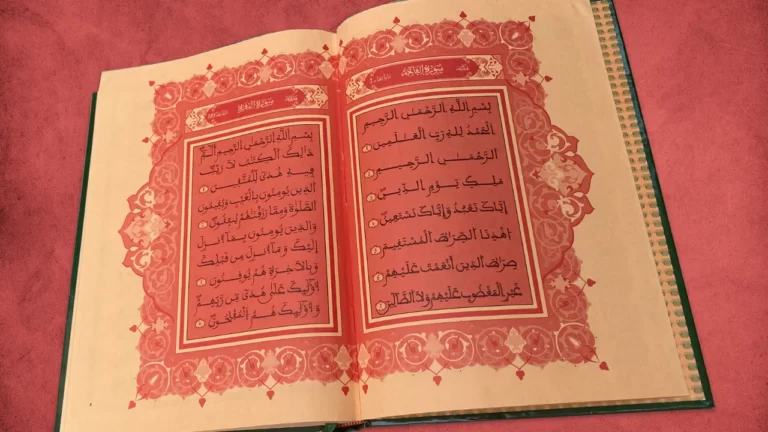

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيم

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ(Al-Fatihah: 1-7)

Kita hanya bisa ikut menuturkannya, dalam keisengan subjektif dan kenaifan kanak-kanak — bahwa itu semua adalah bagian dari al-’alamin. Bagian yang eksotik dari alam-alam atau semesta-semesta ciptaan Tuhan.

Bukan, sekali lagi, sekadar alam atau alam semesta yang membuat para ahli tafsir menerjemahkan “Rabbul ‘alamin” menjadi misalnya “Tuhan semesta alam”. Karena kita awam maka kita hanya mendengar orang kasih tahu bahwa al-‘alamin itu plural atau jamak dari al-‘alam. Jadi Rabbul’alamin mestinya adalah Tuhannya alam-alam atau semesta-semesta yang jumlah dan besarnya tidak terhitung oleh hisab otak manusia, alias tak terhingga.

Tetapi justru karena itu kita sadar dan mengaku bukan ilmuwan atau Ulama. Kita hanya manusia hidup. Kita hanya makhluk yang dibikin ada dan hidup oleh Sang Khaliq. Kemudian dibimbing bahwa satu-satunya yang tepat untuk kita lakukan dalam menjalani hidup ini adalah menyembah dan menghamba kepada Allah.

Tidak harus pinter, tapi sungguh-sungguh menyembah. Tidak harus intelektual dan ilmiah, yang utama benar-benar menghamba dan patuh mengabdi kepada-Nya.

Memulai segala sesuatu, meniati, melangkahkan kaki atau berbuat apapun kita awali dengan “Bismilahirrahmanirrahim”. Narasi “bi-ismillah” itu mungkin disyariatkan karena keterbatasan makhluk manusia memerlukan semacam jembatan. Bahkan jembatan itu dipermudah dengan para penerjemah Al-Qur`an menerjemahkannya menjadi “dengan menyebut asma Allah”, meskipun kata “menyebut” itu tidak terdapat dalam teks Basmalah.

Bahkan mungkin ada di antara kita yang di dalam jiwanya terucap “Billahirrahmanirrahim”. Pokoknya hidup itu ya dengan Allah. Bersama Allah. Itu niscaya dan mutlak. Tetapi itu tidak berarti ia boleh mengubah teks Basmalah menjadi “Billahirrahmanirrahim”. Bahwa mekanisme penghayatan di dalam jiwanya seperti itu, tapi teks syar’i Basmalah tetap “Bismillahirrahmanirrahim”.

Setiap manusia difadhilahi Tuhan masing-masing spesifik dan sejatinya tidak bisa dibandingkan. Para Nabi utusan resmi Allah saja dikasih aksentuasi berbeda, kemudian juga diqadarkan nasib dan peristiwa-peristiwa kehidupan yang dialaminya berbeda-beda. Adam Khalifatullah, Nuh Ruhullah, Musa Kalimullah, Ismail Dzabihullah, Muhammad Habibullah.

Bahkan di antara para Rasul yang di-ulul’azmi-kan hanya lima: Nabi Nuh As., Nabi Ibrahim As., Nabi Musa As., Nabi Isa As., dan Nabi Muhammad Saw. Beliau-beliau itu istimewa dan diistimewakan karena kualitas kesabaran dan ketabahannya melebihi yang lain-lain.

Seorang tukang becak atau kuli pasar tidak mustahil memiliki potensi kesabaran dan ketabahan melebihi yang masyarakat mengenalnya sebagai Ulama, tokoh intelektual atau pejabat sosial yang setinggi apapun pangkatnya.

Ilmuwan Stephen William Hawking secara umum diketahui publik dunia sebagai tidak mengakui adanya Tuhan hingga akhir hayatnya. Tidak sebagaimana Einstein atau jagoan-jagoan lainnya.

Kita tidak begitu saja percaya dan menelan prasangka atau kesimpulan umum pun semacam itu. Tidak peduli apakah Hawking sendiri lebih sepakat kepada pendapat umum dunia ataukah cenderung pada ketidakpercayaan kita.

Lubang Hitam yang beliau teguhkan adanya setelah sekian ilmuwan lainnya, mungkin adalah batas pandang Hawking terhadap Tuhan. Lubang Hitam yang berkarakter seperti asma Allah Al-Qahir Al-Qahhar, yang mengalahkan segala sesuatu, yang menelan dan memusnahkan segala energi dan cahaya serta apapun saja — mungkin merupakan cakrawala atau “sidratul muntaha”-nya Hawking karena dia tidak berkuasa untuk bersentuhan langsung dengan Tuhan dengan ilmunya. Dan kalau dibilang Hawking tidak percaya adanya Tuhan, bisa jadi yang ia tolak adalah himpunan informasi dan penjelasan selama ini yang ia dengar dan kumpulkan tentang Tuhan.

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

“Dia tidak dapat dicapai oleh segala jenis penglihatan makhluk, sedang Dia dapat mencapai semua makhluk, dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” (Al-An’am: 103)

Atau semua yang kita tuturkan itu mungkin juga tidak benar. Bahkan sejatinya kita dan semua manusia tidak akan pernah benar-benar bisa mengerti idiom “Sidratul Muntaha” suatu “tempat” tatkala beliau diisra`-mi’rajkan, di mana Malaikat Jibril tidak diperkenankan oleh Allah untuk mencapainya bersama Rasulullah Muhammad Saw.

وَلَقَدۡ رَءَاهُ نَزۡلَةً أُخۡرَىٰ

عِندَ سِدۡرَةِ ٱلۡمُنتَهَىٰ

“Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratul Muntaha.” (An-Najm 13-14).

Kalau Sidratul Muntaha itu berada masih dalam ruang, dan berarti ada koordinat di mana Rasulullah bertemu dengan Allah — bagaimana mungkin ilmu fisika kita merumuskan bahwa Allah Yang Maha bisa mungkin diwadahi oleh suatu koordinat.

Bahkan ruang pun mustahil kita pahami, rumuskan, bahkan tak juga bisa kita bayangkan. Kalau alam-alam semesta ini berada di lingkup ruang, maka apakah itu berarti ruang itu punya keluasan tertentu. Apakah ada batas tepian ruang? Kalau ada, yang di luar batas itu apa kalau bukan ruang?

Emha Ainun Nadjib

21 Juni 2023.