Al-Qur`an untuk Semua

Bukan Hanya

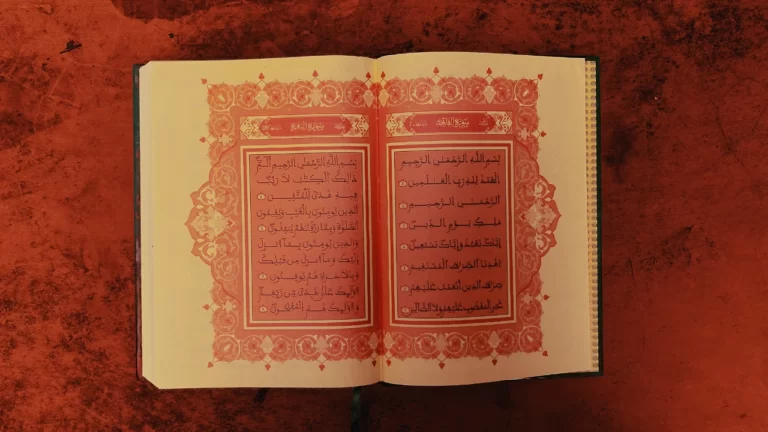

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيم

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ(Al-Fatihah: 1-7)

Setiap kali memasuki bulan Ramadlan, yang kemruyuk di benak kita tidak sekadar soal lapar dan haus. Kita mempuasai segala yang kotor agar kita bersihkan. Segala yang salah agar kita geser ke benar. Segala yang sombong untuk kita rendah-hatikan. Segala yang mungguh agar kita ruku’ dan sujud-kan.

Siapa tahu Allah me-Ramadlan-kan penggalan tertentu di tengah alur waktu, untuk memberi momentum intimitas atau kekariban atau kadekatan privat antara Diri-Nya dengan manusia.

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ

“Bulan Ramadlan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).” (Al-Baqarah :185)

Terlebih dulu Allah melatih kita berpuasa, mengerjakan sesuatu yang membawa kita ke kondisi sublimasi batin dan kejernihan jiwa. Setelah dua minggu lebih Allah lantas menurunkan hidayah dan hikmah Al-Qur`an. Dengan sangat transparan Allah menspesifikasi tanazzulul qur`an itu sebagai “hudan linnas”, bahkan dengan perluasan kemungkinan “wa bayyinatin minal huda”, pun bahkan dengan “wal furqan”. Kitab itu diturunkan untuk (semua dan setiap) manusia, di“sipat kendel”i pula dengan “penjelentrehan atas petunjuk dan pembeda”.

Sedemikian lugas hubungan personal itu digariskan, sehingga Allah sama sekali tidak menuturkan spesifikasi misalnya “lil’ulama”, “lilmuttaqin”, bahkan tidak juga “lilmuslimin”. Melainkan “linnas”, siapapun manusia itu. Ulama oke ummat biasa oke, Sarjana oke awam oke, orang suci oke kotor oke. Siapapun, turunan siapapun, berasal-usul dari manapun, kapanpun.

Sedemikian universalnya. Sehingga itu juga disertai fakta logis bahwa Allah “bertanggung jawab” memastikan setiap manusia Ia anugerahi alat atau “tool” untuk mengakses Al-Qur`an.

Tentu saja Kaum Cendekiawan dan para Ulama kita yakini lebih memiliki kecanggihan intelektual maupun spiritual untuk menerima dan “bergaul” dengan dan mengakses Al-Qur`an. Tetapi “hudan linnas” mencerminkan rasio bahwa sesungguhnya setiap manusia oleh Allah diciptakan memiliki peralatan akal dan kelengkapan kejiwaan untuk bersentuhan dengan Al-Qur`an.

Apalagi “wa bayyinatin minal huda”, apakah itu included? Terangkum di dalamnya bahwa Allah juga menyediakan bagi setiap manusia untuk menemukan penjelasan, penerangan, pen-dunung-an atas firman-firman-Nya di masing-masing diri mereka? Kalau tidak, apa dan bagaimana logikanya bahwa kalimat itu diteruskan dan disambung sedemikian rupa: “hudan linnas wa bayyinatin minal huda”?

Maka siapapun kita. Sepandai apapun kita. Seterpelajar setinggi apapun kita. Sehebat dan sealim saleh sampai tingkat “khash” pun. Seulama dan secendekiawan tercanggih pun. Ayat Allah di atas mengandung anjuran dan peringatan jangan sampai kita pernah meremehkan manusia, yang kebanyakan mungkin kita anggap awam, kelas rendah, tidak terdidik di sekolah atau pesantren. “Hudan linnas” itu absolut, karena Maha Subyek yang menuturkannya adalah Allah Swt.

Mudah-mudahan tak akan pernah terucap lewat mulut kita, atau terendam di kasadaran kita maupun tak terasa terahasiakan di bawah sadar kita ungkapan-ungkapan yang meremehkan manusia: “Ah, itu kan orang awam. Dia kan jamaah biasa. Dia itu ummat rata-rata. Dia tidak pernah makan ilmu pesantren. Dia kurang terpelajar. Dia wong cilik”. Atau ungkapan-ungkapan sejenis itu lainnya.

Kalau “hudan linnas” itu diaplikasikan oleh Allah, lantas manusia memperoleh hal tertentu dari Allah, kemudian karena bergembira maka ia mengucapkannya. Apakah kita akan bertanya kepadanya: apa dan dari mana sandaran informasinya? Apakah kita akan menagih referensi dan daftar kepustakaannya? Di ranah dan konteks apa kita mewajibkan memberlakukan sanad, di wilayah mana hal itu bisa tidak berlaku?

Bahkan secara “woow!” Allah memfirmankan:

وَأَوۡحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحۡلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلۡجِبَالِ

بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعۡرِشُونَ

“Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, “Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.” (An-Nahl: 68)

Terjemahan (oleh kaum Ulama) “auha” adalah “mengilhamkan”. Itu pasti sesudah melalui sejumlah pemetaan dan pertimbangan. Kita belajar dari para Ulama bahwa wahyu itu “hak” atau kualitasnya para Nabi dan Rasul. Kalau untuk para Auliya atau Wali kabarnya disebut “karamah”. Sedangkan untuk kita-kita manusia lumrah ini istilahnya “ilham”. Maka terjemahan ayat itu menyebutkan “mengilhamkan kepada lebah-lebah”. Hati kecil kita mungkin cerewet: Mosok hewan kok dapat wahyu. Paling pol ya ilham lah.

Penerjemahan ayat di atas menyebut “mengilhamkan” untuk kata “auha”, yang secara etimologis memang berarti “mewahyukan”. Tapi mungkin karena pertimbangan kualitatif atau regulasi budaya dan level-level di antara makhluk-makhluk Allah, maka disebut “mengilhamkan”. Rasanya sungkan atau pekewuh: Mosok tawon kok diperlakukan seperti Nabinya manusia.

Mungkin karena logika tertentu kita mempresisikan bahwa kalau lebah-lebah itu ya jangan pakai kata “wahyu”. Atau kita manusia merasa direndahkan kalau hewan kok menerima “wahyu”, sedangkan kita hanya “ilham”.

Apa benar asumsi ini, kita tidak mengerti persis. Wallahu a’lamu bis-shawab. Sedangkan pun semesta makna “ihdinas shirathal mustaqim” memang mungkin jauh lebih luas dibanding setriliun jagat raya.

Emha Ainun Nadjib

6 Juli 2023.