Maqashidu Hijrati Umbu Min Yogya Ila Sumba

Dengan dipandu Mas Nuryana, tahun 2018 saya bisa ketemu Umbu Landu Paranggi di Rumah Pujian, tempat persembunyiannya di Denpasar. Waktu itu saya mengikuti acara World Culture Forum di Nusa Dua. Saya dan Nasruddin memanfaatkan celah waktu, mencarter mobil ke tempat itu. Tentu sebelumnya saya berkali-kali kontak dengan Mas Nuryana dan berdiplomasi agar bisa menemui Presiden Malioboro. Disepakati waktunya.

Kami keluar dari kawasan Nusa Dua menuju Denpasar sambil menikmati angin Bali yang sangat berbau wisata. Waktu itu ramai-ramainya pembangunan sebuah pantai oleh investor dan ditentang oleh para pecinta lingkungan. Dan yang saya dengar dari sopir mobil travel, harga tanah di Bali memang makin mahal. Saya kurang tahu, naiknya harga tanah ini disengaja atau dikatrol oleh orang pajak dengan menaikkan NJOP atau berlangsung secara alamiah. Saya kurang memperhatikan hal ini, karena saya waktu itu berfokus pada momentum bertemu dengan Umbu Landu Paranggi yang tahun 1975 ‘berhijrah’ dari Yogya menuju Sumba, lalu hijrah lagi ke Bali lengkap dengan hal berbau misteri, mistis, dan spiritual dan kutural yang mengiringinya.

Waktu tahun 1975 saya berumur 21 tahun dan sudah ‘menyelesaikan’ kuliah di sebuah perguruan tinggi. Menyelesaikan kuliah dalam arti saya berhenti kuliah karena sebab kultural dan finansial. Sebab kultural karena waktu itu buku saya, bacaan saya dan pergaulan intelektual saya di Persada Studi Klub dan kegemaran saya mengunjungi Perpustakaan Negara di selatan persis Kantor Pelopor Minggu waktu itu lebih memuaskan dibanding dengan suasana kuliah. Maksudnya, di Malioboro, di kantor Pelopor Minggu dengan komunitas Persada Studi Klub dan suasana Perpustakaan Negara yang merdeka, juga suasana perpustakaan Pemuda Muhammadiyah Kotagede yang penuh buku sastra dan budaya terasa lebih asyik dibanding ruang kuliah yang kadang diwarnai hal yang lucu-lucu.

Misalnya ada teman saya yang ahli kitab, ahli membaca kitab kuning yang banyak, dia berasal dari Kudus dan kos di Karangkajen pernah berdebat atau bertengkar dengan dosen karena wawasan dosen itu kurang luas dibanding wawasan keilmuan teman saya yang ahli kitab ini. Akhirnya teman saya mengalah. Lalu ada teman kuliah yang nakal melakukan investigasi ke rumah para dosen dan dia menemukan jumlah buku yang dimiliki dosen lebih sedikit dibanding jumlah buku yang dimiliki sebagian mahasiswa. Ketika saya tanya, teman yang nakal ini bilang ada jumlah buku milik dosen itu kira-kira segini. Saya frustrasi dan menjadi malas kuliah.

Lalu ketika masalah finansial keluarga terasa berat, saya memutuskan untuk diam-diam ‘menyelesaikan kuliah’. Apalagi saya lihat banyak sekali teman-teman aktivis sastra di Persada Studi Klub Malioboro yang berhasil ‘menyelesaikan kuliah’ kemudian menjadi manusia merdeka secara keilmuan. Saya pun makin mantap untuk berkuliah di padepokan atau pesantren sastra budaya Malioboro ini. Apalagi waktu itu saya sudah bisa mencari uang sedikit-sedikit dengan menulis cepen, cerita anak-anak, naskah sandiwara radio dan mengajar secara privat pelajaran agama pada tiga keluarga kelas menengah Kotagede.

Dalam perjalanan menuju Denpasar dari Nusa Dua, suasana Malioboro masih terngiang-ngiang di kepala. Apalagi sudah 36 tahun saya tidak berjumpa dengan Umbu Landu Paranggi. Saya hanya bertemu dengan surat teramat pendek dan suaranya lewat telepon. Suaranya yang menyegarkan jiwa, termasuk ketika beliau memerintahkan saya untuk menulis naskah monolog dengan durasi yang aneh. Naskah monolog itu harus berdurasi tujuh menit, tujuh belas menit, dua puluh tujuh menit, tiga puluh tujuh menit, dan empat puluh tujuh menit. “Pokoknya ada tujuh menitnya,” katanya tanpa saya ketahui apa maksudnya. Saya sudah menulis naskah monolog sampai durasi tiga puluh tujuh menit ketika komputer tua di rumah rusak dan file naskah monolog ini tidak dapat diselamatkan. Saya pun sampai hari ini masih merasa berhutang naskah kepada Umbu karena perintahnya belum saya kerjakan sampai tuntas.

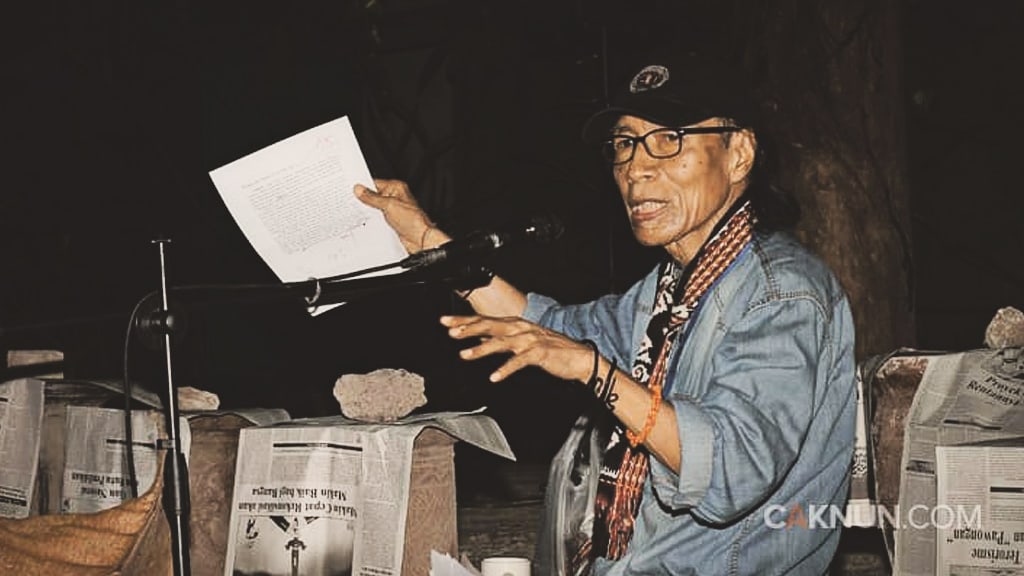

Kembali ke mobil yang berjalan memasuki jalan-jalan di Denpasar menuju sebuah kompleks perumahan yang rapi dan sepi. Kami turun dari mobil, masuk halaman rumah, masuk kamar tamu dan bertemu Umbu Landu Paranggi. Dia menyambut kami dengan ramah. Tentu saja saya senang, gembira dan bahagia. Dan untuk menyempurnakan kebahagiaan itu saya mendapat kehormatan memijit Umbu yang tubuhnya mengalami salah urat atau kecethit ketika mengusung galon berisi penuh air minum dari lantai bawah ke lantai atas tempat dia biasanya tidur dan beristirahat.

Saya mendapat warisan ilmu memijit entah dari kakek atau nenek yang mana. Waktu itu tangan saya bergerak menelusuri urat dan liatnya tubuh Umbu Landu. Menurut katuranggan orang Jawa, Umbu memiliki balung turangga alias balung jaran. Dan angin sabana membuat tubuhnya liat. Saya harus berkonsentrasi, mengerahkan tenaga dan ilmu pernapasan yoga, beladiri dan ilmu pernapasan teater untuk memijit Umbu. Alhamdulillah, badan Umbu menjadi lebih segar bahkan bisa bergerak lincah. Nasrudin juga ikut mengerahkan doa.

Kami terus ngobrol. Asyik. Melewati menit demi menit menuju dua jam lebih. Waktu itu saya sempat bertanya tentang sebab Umbu pada tahun 1975 pergi tanpa pesan dari Yogya menuju Sumba. Dalam Bahasa Arabnya, hijratu Umbu minal Yogya ilas Sumba. Umbu tertawa mendengar pertanyaan yang mungkin sudah berkali-kali ditujukan kepadanya. Tertawanya menyenangkan sampai saya malu sendiri kenapa harus mengeluarkan pertanyaan konyol seperti itu. Tetapi yang jelas, saya masih penasaran dengan hal itu. Umbu kemudian menjelaskan bahwa bahwa teks-teks yang berisi intisari kehidupan sebenarnya sudah penuh di Jawa. Termasuk teks pendidikan yang disampaikan oleh Taman Siswa dan Muhammadiyah.

Manusia yang sudah membaca teks itu, bahkan mempraktekkannya sudah banyak. Termasuk murid-muridnya di Malioboro. Saya jadi ingat, murid Umbu yang sudah membaca teks pendidikan, termasuk pendidikan Muhammadiyah cukup banyak dan Umbu tidak kecewa dengan mereka. Bisa disebut beberapa nama yang hidupnya sudah berbau Muhammadiyah waktu itu. Misalnya Soeparno S Adhy, Emha Ainun Nadjib, Djihad Hisyam, Jabrohim Singodikromo dan gengnya dari Bantul, Habib Chirzin, Achmad Charris Zubair, Slamet Kuntohaditomo, Darwis Khudori, Dalhar DW, dan saya sendiri. Mas Suminto A Sayuti mungkin waktu itu belum keconangan kalau berasal dari keluarga Muhammadiyah Purbalingga.

Apalagi setiap gerombolan Persada Studi Klub datang ke Kotagede selalu dipersilakan hadir dan beraksi di pendapa Boharen, tempatnya Mbah Zubair. Pendapa ini sangat legendaris karena sering menjadi tempat pertemuan para ulama Kotagede dan Yogyakarta. Dan waktu ‘ulama sastra’ dari Malioboro dapat ke pendapa ini untuk baca puisi dan berdialog dengan hadirin dari pelajar PII dan Muhammadiyah, saya masih sekolah menengah, dan waktu itu masih mirip santri culun kemana-mana memakai sarung dengan baju rapi.

Saya duduk di pojok pendapa menyaksikan orang-orang hebat itu beraksi di pendapa. Di antaranya Wedha Asmara yang disangka perempuan karena rambutnya panjang, juga Bambang Darto yang aktingnya memukau. Dan dalam kesempatan lain, pertemuan semacam ini diadakan di gedung pertemuan Aisyiyah atau di bekas kantor penerbit SM Diwarno yang tahun 1920-an sudah menerbitkan kamus Jawa-Melaju. Di tempat bekas milik Mbah SM Diwarno yang kemudian dibeli oleh keturunan Mbah Anwar Utara yang merupakan perpaduan juragan konveksi dari Kotagede dan Kauman, keluarganya Heniy Astiyanto, suasananya lebih wingit. Saya ingat, waktu itu, rombongan dari Malioboro dipersilakan pulang ke Yogya naik andong.

Di Denpasar, sambil minum air segar dan sekadar makanan, Umbu menjelaskan ibarat ibu budaya Yogya dan Jawa menyediakan susu yang penuh hangat dan manis serta bergizi. Umbu memberi isyarat bahwa sudah waktunya cah Malioboro menyusu sendiri ke puting-puting budaya yang ada di Yogyakarta. Saya paham maksudnya. Teman-teman Malioboro dengan perginya Umbu dari Yogya sesungguhnya dimaksudkan dia sapih. Disapih secara kebudayaan. Ibarat bayi yang sudah dua tahun lebih menyusu ibunya, maka sejak tahun 1975 tidak boleh lagi menyusu kepada ibunya di Malioboro. Saya ingat setiap bayi disapih awalnya pasti frustrasi, merajuk, dan kehilangan orientasi tentang apa yang perlu dilakukan. Bayi yang disapih memerlukan waktu untuk menangis terus-terusan kemudian bisa menyeimbangkan dirinya kembali, lalu bermain-main seperti anak-anak lain. Dia ganti minum susu bubuk atau susu kental atau minuman lain yang bergizi, semisal air rebusan kacang hijau yang diberi gula Jawa.

Saya langsung ingat bagaimana saya tahun 1975 frustrasi karena Umbu meninggalkan Yogya. Frustrasi berat. Kenapa? Karena waktu itu saya sudah menempuh masa kompetisi di mana setiap mengirim puisi ke Pelopor Minggu harus disertai dengan mengirim esai pendek tentang proses kreatif penulisan puisi itu. Puisi saya yang dimuat di Pelopor Minggu pada episode Umbu hampir meninggalkan Yogya berkisah tentang burung yang menetaskan diri sendiri dan berlatih mengepakkan sayap sendiri. Waktu itu saya gembira campur bahagia. Sebab kalau puisi yang disertai esai sering dimuat dan puncaknya puisi itu dimuat di lembaran Sabana, berarti penulisnya telah ‘diwisuda’ menjadi penyair. Sebelum itu terjadi, Umbu pergi tanpa kata. Waduh. Legitimasi menjadi penyair Malioboro bisa gagal saya terima dhong.

Tetapi sebagai Cah Kotagede dan bisa berguru kepada Ki Juru Mertani tentang ilmu siasat hidup saya kemudian sengaja bertapa tidak masuk Yogya selama dua tahun. Selama itu pula saya melakukan dua hal. Pertama saya membaca buku, kitab serat Jawa Klasik seperti Serat Dewaruci, Wedatama, Wulangreh, Kitab pakem pedalangan yang mengisahkan keluarga Bharata episode pra Perang Bharatayuda sampai pasca perang besar sampai naiknya Parikesit menjadi raja. Kebetulan waktu itu Goenawan Mohamad menulis puisi berjudul Parikesit yang di mata anak muda seperti saya sangat bagus. Dalam pewayangan kisah Parikesit masih yang bisa membunuh Aswatama dengan menyepak keris pusaka saat Aswatama berhasil masu ke kamar bayi itu, cukup popular.

Langkah kedua saya adalah saya melakukan laku lelana brata, bertapa dengan melakukan perjalanan hiking ke gunung-gunung, ke Makam Imogiri dan makam Sunan Geseng di bukit Jalasutra dan petilasan para raja Mataram Islam, ke tempat mata air yang menurut cerita dibuka oleh Sunan Kalijaga dengan menancapkan tongkat, seperti Banyu Panguripan, Mbengkung, Sumur Gumuling, Sendang Kasihan. Bersama rombongan pecinta alam Kotagede mengunjungi Gua Cereme, Gua Selarong, Bukit Boko dan napak tilas rute perjalanan gerilya Jenderal Sudirman. Menikmati pemandangan Bukit Seribu yang waktu itu tandus dan dihias sisa hutan.

Setelah merasa cukup bertapa dengan membaca kitab dan serat lama dilengkapi laku lelana brata itu saya kemudian menulis puisi, dengan napas dan gaya yang lebih mantap. Saya kirim ke Harian Masa Kini yang rubrik sastranya diasuh Emha Ainun Nadjib. Harapan saya puisi saya yang berbeda, tidak lagi cengeng dan lebih mantap bisa dimuat di lembar Kulminasi Harian Masa Kini, lembar yang setara dengan Sabana di Pelopor Minggu. Betul, dan alhamdulillah banget. Puisi saya dimuat di lembar Kulminasi oleh Emha Ainun Nadjib yang berarti saya sudah lolos dan lulus menjadi lebih punya keterampilan dan patrap sebagai penyair. Menyusul penyair senior saya yang telah lolos dan diwisuda Umbu menjadi penyair di lembar Sabana.

Nah kemudian, saya lebih aktif lagi menulis puisi, cerpen dan ketika saya merantau ke Jakarta saya mulai menulis berita ke Harian Masa Kini, menulis puisi ke sebuah Harian sore, ke majalah Panji Masyarakat, menulis cerita anak-anak ke majalah Kawanku yang digawangi sastrawan sepuh Toha Mohtar bersama Trims Suteja dan Yulius Sijaranamanual.

Waktu mendengar penjelasan Umbu bahwa dia meninggalkan Yogya atau melakukan hijrah minal Yogya ilas Sumba adalah untuk menyapih dan mendewasakan para murid di komunitas Malioboro saya kemudian bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Sebab tahun-tahun setelah itu, setelah puisi saya dimuat oleh Emha Ainun Nadjib di lembar Kulminasi, saya ketika bekerja sebagai wartawan dan redaksi Harian Masa Kini jadi percaya diri ketika diminta mengasuh lembaran sastra Insani Harian Masa Kini. Saya bersama Adil Amrullah, kemudian dibantu Indra Tranggono kemudian meramaikan lembar sastra Insani dengan pola kepengasuhan model Umbu Landu Paranggi. Dengan membuat Pos Konsultasi yang memberitakan perkembangan naskah yang masuk dan mengomentari naskah itu, dengan memasang esai khusus bernama Catatan Insani, puisi, cerpen, kritik cerpen atau puisi dan esai sastra budaya.

Keluarga Insani, nama komunitas Insani, juga menyelenggarakan pertemuan keliling sebulan sekali, setiap hari Ahad pagi yang dihadiri oleh penulis Insani dan simpatisan Insani. Tercatat, Insani pernah menyelenggarakan pertemuan di rumah Dalhar Shodiq Kauman Pakualaman (20 meter dari rumah calon istri saya), di rumah Ning Yoewono di desa Dukuh, di Kotagede, di rumah Emha Ainun Nadjib Patangpuluhan, di rumah Mas Suwarno Pragolapati di Minggiran, di rumah Bambang Isti Nugroho, di rumah Cah Kuntum di Wirobrajan. Persis seperti gerakan sastra Persada Studi Klub Malioboro maka Keluarga Insani juga melakukan pertemuan di luar kota. Misalnya di Klaten dan Muntilan. Juga pernah menyelenggarakan Malam Insani dengan pertunjukan sastra dan dialog sastra di gedung Senisono ujung selatan Malioboro.

Nah, setelah mendengar Umbu berbicara tentang teks-teks yang sudah lengkap di Yogya dan Jawa, bahkan Indonesia dan memberi tugas kepada saya dan Nasrudin untuk memahami dan mempelajari teks-teks itu dan mempraktikkan isinya, kami pun pamit. Dengan tangkas Umbu berjalan ke depan mengantar kami ke luar rumah. Wah, berarti Umbu sudah sembuh dari kecethit-nya ini. Kami bersalaman dan pergi. Sebelum kembali ke Nusa Dua kami diajak Nuryana untuk mengunjungi sanggar dan studio lukis yang juga biasa digunakan untuk pertemuan para penyair Bali. Setelah itu, kami makin percaya diri mengikuti World Culture Forum di Nusa Dua. Karena apa? Karena telah diberi bekal berharga oleh Umbu Landu Paranggi tadi.

Yogyakarta, 12 Februari 2022