Utopia dan Distopia Kemurnian Manusia

Pertengahan bulan Agustus diskusi mengenai asal-usul manusia Indonesia kembali mengemuka. Topik ini sesungguhnya bukan hal baru. Ia pernah didengungkan dua dasawarsa silam. Namun, setelah dipicu penelitian seputar jejak genetika, proyek pencarian asal-usul “kemurnian” manusia mendapatkan titik relevansinya kembali.

Membabar tema DNA dan genealogi kemurnian di hari-hari sekarang dapat bermakna dua hal. Pertama, topik ini sukar dilepaskan dengan maraknya diskusi-diskusi lima tahun terakhir seputar pluralisme ataupun multikulturalisme. Terdapat kecenderungan “merayakan perbedaan” yang amat menguat di Indonesia.

Pemicunya beragam. Antara lain bisa dilacak dari satu dimensi, yakni kemunculan sekte keagamaan yang mendaku diri paling murni sembari menghujani kelompok di luarnyasebagai pewaris bidah, tahayul, dan khurafat (TBC). Gejala ini lagi-lagi bukan hal anyar sebab kemunculannya telah bercokol kuat seabad lalu. Dengan berbagai dinamika sejarah dan politik transnasional, gejala semacam itu kian mengerucut satu dasawarsa belakangan lewat wacana inklusivitas vis-à-vis eksklusivitas.

Itulah sebabnya, di Indonesia muncul beberapa reaksi, baik berupa sikap kelembagaan maupun kajian akademik, tentang “Islam toleran”, “Islam sejuk”, “Islam Nusantara”, dan lain sebagainya. Berbagai versi reaksi tersebut bagian dari wacana Islam moderat yang terlebih dahulu dikenal luas dalam menyikapi stigma apa yang disebut ekstrimis Islam atau Islam radikal.

Dengan kata lain, Islam moderat memosisikan diri bukan sebagai Islam ekstrem maupun radikal, melainkan berdiri di seberang melalui kekhasan identitas serta ideologinya. Betapapun pandangan ini dalam konteks Internasional juga merupakan respons atas peristiwa 11 September 2001 yang pada gilirannya melahirkan Islamofobia.

Sayangnya warisan dikotomi “Islam ekstrem atau radikal” berhadapan dengan “Islam inklusif, toleran, atau sejuk” itu alih-alih produktif, kenyataan di lapangan lebih mengedepankan, bahkan merepetisi modus dasar antara ke-kami-an dan ke-mereka-an. Sebagai modus berbasis identitas, wacana pencarian maupun penolakan atas kemurnian itulah yang mewarnai percakapan di Indonesia setengah dasawarsa belakangan.

Polanya hampir mirip dengan diskusi kisaran era 70-an atau 80-an mengenai pencarian kebudayaan asli di Indonesia. Pijakan diskusi yang terlebih dahulu dikemukakan Ki Hadjar Dewantara beberapa puluh tahun sebelumnya mengenai pandangan kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Pandangan yang politis sekaligus esensialistik itu ditambah dengan perdebatan sesudah Mochtar Lubis berpidato di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 1977 tentang enam sifat manusia Indonesia.

Makna kedua, selain uraian pertama di atas, meliputi kecenderungan orang sekarang untuk menemukan identitas “aslinya” di tengah kepungan globalisasi yang menghapus batas demarkasi negara-bangsa. Era serbamedia seperti sekarang dengan internet sebagai ruang publik tanpa sekat ternyata mendorong orang untuk mencari asal-usul identitasnya. Barangkali benar yang digelisahkan kebanyakan masyarakat soal “krisis identitas” yang melanda mereka saat ini. Orang membutuhkan pegangan mendasar dan cita-cita keaslian praktis mengemuka kembali.

Dua situasi inilah yang menggelitik dibahas lebih lanjut: adakah manusia Indonesia yang asli itu? Jika secara faktual ada, dari mana datangnya manusia yang kini menghuni kawasan yang bernama Indonesia tersebut? Bagaimana melacaknya?

Media prestisus sekelas BBC sampai menurunkan ulasan khusus pada 15 Agustus 2021. Dalam tulisan bertajuk HUT RI: Siapa manusia Indonesia? ‘Tidak ada pribumi atau non-pri, kita semua pendatang’ BBC menekankan betapa manusia Indonesia sepenuhnya merupakan pendatang.

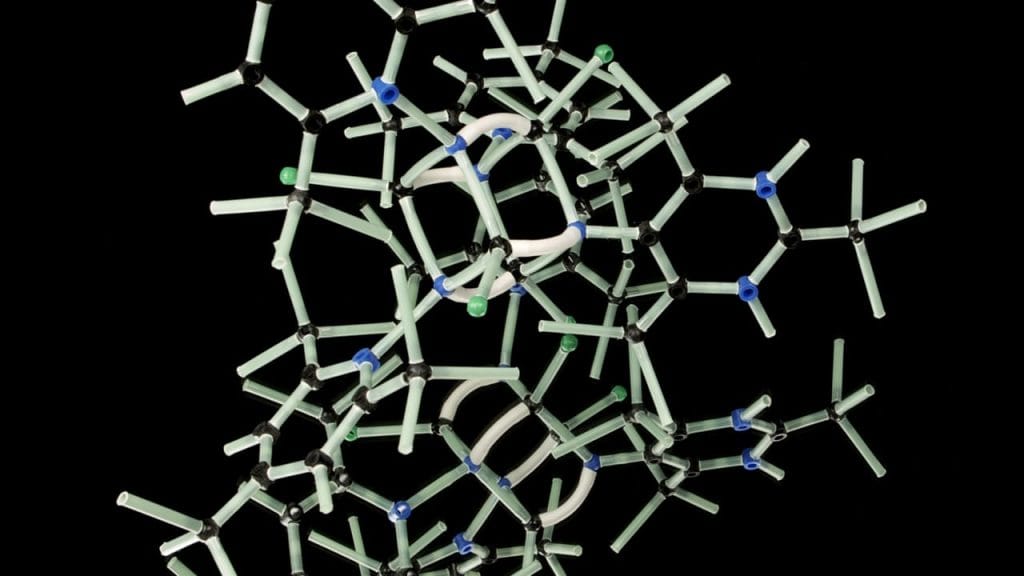

Argumen ini didasarkan atas pelacakan jejak genetis. Beberapa orang pernah mencoba mengecek DNA yang tertanam di dalam tubuhnya. Pada DNA setiap orang, seturut laporan BBC, menyiratkan, “[g]udang maya tak terbatas yang menyimpan informasi biomedis dan jejak sejarah manusia.”

Jejak DNA yang telah terlacak kemudian dipresentasekan: berapa persen kecenderungan Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika, dan seterusnya. Pembuktian yang konon diklaim ilmiah tersebut lalu memperkuat pandangan bahwa kemurnian hanyalah ilusi, fiksi, dan karena itu sudah tak relevan lagi dipersoalkan.

Mengapa penelitian semacam ini terkesan ambisius hanya untuk membuktikan apa yang disebut sebagai manusia hibrid? Apakah terdapat agenda terselubung yang bertujuan untuk melawan gagasan manusia murni, pribumi, unggul, dan lain sebagainya yang lebih dahulu menyebar, bahkan dipandang sebagai dasar klasifikasi manusia berdasarkan ras?

Sukar mengatakan tidak. Semenjak ratusan tahun lalu anggapan dikotomis yang membagi “manusia murni” dan “manusia campuran” telah tertanam di sebagian besar penduduk bumi. Kategorisasi itu kemudian disokong secara politik dan budaya. Lintasan sejarah negara-bangsa menunjukkan kejadian demikian dengan menempatkan “ras” tertentu lebih tinggi ketimbang lainnya.

Di samping menjadi basis politik kekuasaan, pembagian berdasarkan ras juga memasuki wilayah domestik. Orang tak boleh serampangan kawin-mawin dengan ras di luar kelompoknya. Beragam mitos kemudian direproduksi guna mengefektifkan pandangan tersebut. Dengan demikian, telah berabad-abad tubuh manusia menjadi medan perebutan politik rasialisme.

Pada era kolonialisme Hindia-Belanda tipologi berdasarkan ras kuat digencarkan. Kata “pribumi” berakar dari zaman ini. Ia menggantikan istilah inlander. Dengan kata lain, pribumi merupakan liyan menurut tatapan penjajah. Pada masa berikutnya ia dikembangkan lebih politis melalui kebijakan segregasi: di samping kategori inlander, terdapat kategori lain, yakni orang Eropa kulit putih (europeanen) dan Timur Asing (vreemde oosterlingen).

Praktik segregasi di tanah jajahan ditunjukkan lewat diskriminasi status hukum sampai penentuan wilayah pemukiman. Apa pun proyeksi politik segregasi di tanah jajahan, pemerintah kolonial Hindia-Belanda memang berniat mengontrol populasi manusia. Eksploitasi sumber daya alam tanah jajahan tanpa politik pengontrolan sipil tak akan mencapai efektivitas.

Agar ia berjalan efektif ruang publik harus dibagi serta dikondisikan sedemikian rupa. Apalalagi wilayah hukum. Pasal-pasal segregasi tegas mengatur dan mendeskripsikan serinci mungkin. Tanpa dasar hukum yang jelas maka kesepakatan hegemonik tak akan terlaksana. Serupa dengan penelitian DNA dan pencarian kemurnian di era sekarang. Ia memerlukan politik ilmu pengetahuan, khususnya cabang disiplin Biologi Molekuler agar klaim sahih, valid, atau ilmiah terumumkan secara meyakinkan. Betapa di sini terlihat pencarian asal-usul manusia yang murni atau hibrid memerlukan dasar ilmu pengetahuan.

Penjelasan itu memiliki satu arti bahwa determinisme “politik” ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial benar-benar berambisi mendeskripsikan manusia serta kemanusiaan dengan utopia kemurnian maupun kemajemukannya. Disadari atau tidak, itulah yang menjadi dasar pengetahuan atau anggapan umum. Padahal, kalau hendak dilacak lebih jauh, Islam sudah memberikan jawaban memadai atas pertanyaan itu.

Cak Nun sekilas menyebut persoalan demikian pada acara sinau bareng di Madiun. Seluruh manusia bukanlah penduduk bumi. Ia adalah pribumi surga yang kemudian “dihijrahkan” ke bumi. Itulah sebabnya, wacana pribumi maupun nonpribumi sebetulnya terbatas pada kesepakatan ruang dan waktu tertentu. Dengan kata lain, ia bagian dari sejarah yang spesifik. Semenjak banjir bandang di zaman Nabi Nuh ketersebaran manusia menjadi kian tak terelakan.

Berabad-abad kemudian koloni-koloni yang terpisah membentuk apa yang kini disebut sebagai negara-bangsa dalam pengertian modern. Itu pun baru terjadi pada abad ke-19 dengan berbagai dinamika yang evolutif, kompleks, serta spesifik pula. Maka sangat ganjil kalau ambisi mencari kemurnian atau kemajemukan melalui proyek tes DNA kemudian terpresentasekan dan terkategorikan dominan mana antara Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika, dan lain sebagainya itu.

Bukankah kategori tersebut merupakan ranah geopolitik? Mengapa direduksi sebagai tipologi asal-usul DNA manusia? Bukankah itu pun bergantung pada lintasan sejarah tertentu? Mengapa hanya sampai pada pembatasan geopolitik tertentu, sementara sejarah peradaban manusia jauh sebelum nama-nama Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika, dan lain sebagainya itu disepakati sebagai nama?

Ironisnya ilmu pengetahuan merasa besar kepala dengan proyek sekularisasinya. Wacana agama atau pustaka Al-Qur’an tak dipakai sebagai sumber pelacakan dalam kajian-kajian seperti sejarah peradaban, antropologi, ataupun sosiologi. Disiplin-disiplin yang dimapankan oleh proyek sekularisasi pasca-renaisans itu terlanjur memisahkan mana sumber yang otoritatif dan mana yang artifisial. Bahkan proyek pembagian antardisiplin itu bukan hanya perkara pendalaman kajian maupun purifikasi, melainkan juga merupakan agenda politik pengetahuan/kekuasaan setelah Revolusi Industri yang amat pragmatis.

Kita sekarang berada di titik tengah berbagai irisan-irisan itu sembari merasa akuh, sebagaimana digambarkan salah satu larik puisi Tempayan Agung dalam antologi puisi Cahaya Maha Cahaya (Pustaka Firdaus, 1991):

Dan kami, para binatang berakal, sama sekali tak punya arti di dalamnya, membangun gedung-gedung keangkuhan sambil memekik-mekik untuk menyembunyikan kekerdilannya?