Umbu Landu Paranggi dan Etos Petani

Umumnya petani menanam mengharapkan panen. Umbu malah segera lekas meninggalkan ladang. Menepi ke pulau Dewata dari gubuk pinggiran seraya mengamati dari kejauhan

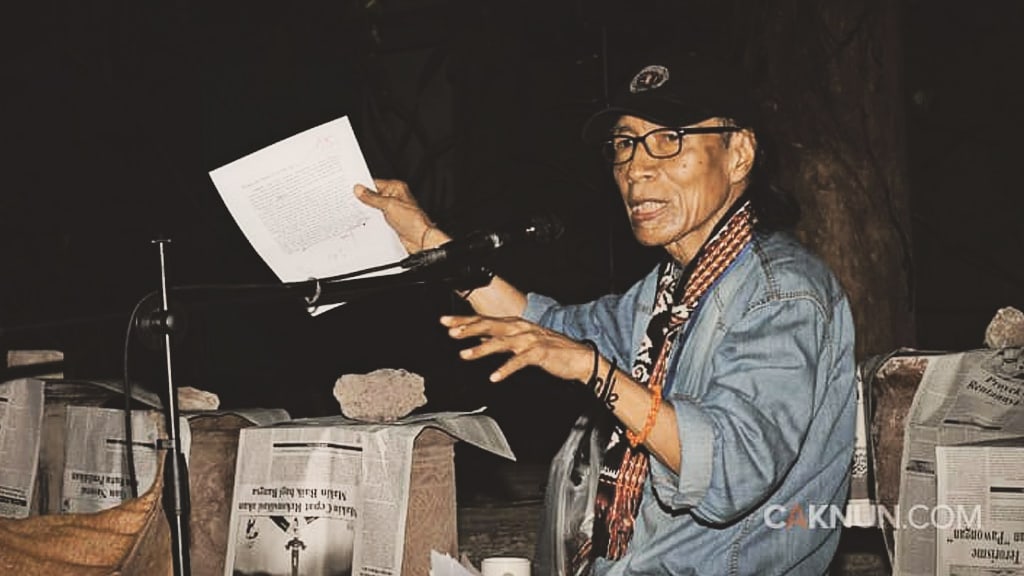

Umbu Landu Paranggi tutup usia pada 77 tahun. Rabu, 6 April 2021 lalu putra kelahiran Kananggar, Sumba Timur, ini meninggal dunia di Sanur, Bali. Kabar terakhir mendiang akan diberangkatkan ke tempat kelahiran. Dibaringkan di samping pusara sang istri. Setelah mengembara dari Sumba, Bali, dan Yogya barangkali ia telah paripurna seperti penggalan puisinya berjudul Melodia “meniup seluruh usia, mengitari jarak dalam gempuran waktu.”

Di ceruk memori saya, Umbu sudah seperti legenda. Kian dikisahkan makin meninggalkan bayangan. Namanya pertama kali saya dengar dari penuturan sang dosen di kampus. Suminto A. Sayuti pertama kali memberi pengantar kelas Kajian Puisi dengan sosok Umbu Landu Paranggi. Ia menceritakan betapa sang lurah Malioboro, demikianlah disebutnya, bukan sekadar penyair, melainkan juga pendamping belajar.

Berbeda dengan pendamping belajar sebagaimana umumnya di sekolah atau perguruan tinggi, Umbu irit bicara tapi cenderung mengajak berkelana. Praktis para anggota Persada Studi Klub acap berjalan mengitari Malioboro. Bahkan pernah sampai Klaten maupun Kulon Progo. Sepanjang perjalanan, lanjut cerita Pak Minto, jangan ditunggu sepatah kata apalagi paparan perihal kesastraan. Hanya jalan dan terus berjalan.

Memang agak unik. Sebuah komunitas yang sebagian besar menggeluti jagat kesastraan malah menjalani laku mlaku. Namun, begitulah Umbu memberikan teladan. Puisi, katakanlah sebagai bagian dari karya sastra, pertama dan terutama berawal dari pengalaman. Maka menjalani kehidupan puisi sesungguhnya merupakan langkah pertama berpuisi. Bahwa kemudian ditulis menjadi sajak-sajak, imbuhnya, hanyalah persoalan teknis.

Ingatan Pak Minto tersebut lalu ditarik menjadi sebuah topik diskusi di kelas. Apakah puisi hanya kata dan kumpulan kata terindah, sehingga melahirkan karya yang “pokoknya” indah, padahal sekadar berisi racauan? Atau puisi memerlukan keterampilan teknis tertentu, sebagaimana sebelum mulai berkarya memerlukan kondisi pengendapan atas sejumlah pengalaman?

Diskusi berlangsung mengasyikkan tapi juga sekaligus membuat kami mengernyitkan dahi. Puisi ternyata kompleks. Tak sesederhana mencurahkan hati lalu mengklaim telah membuat puisi. Namun, peristiwa itu menyadarkan kami betapa pelajaran puisi acap terasosasikan ke dalam rekam jejak Umbu, Persada Studi Klub, dan Malioboro. Mungkin kami tak akan mendapatkan pelajaran demikian bila sang dosen bukan seorang sastrawan dan kritikus sastra.

Tahun demi tahun berikutnya nama Umbu semakin akrab. Melalui tuturan Mbah Nun dan Romo Iman sosoknya dibicarakan dalam setiap kesempatan Maiyah. Mendorong saya semakin antusias untuk membaca kembali sejumlah sajaknya. Tak dinyana, ternyata tak pernah ada antologi puisi Umbu di toko buku. Alih-alih mencari di kios, saya hanya membaca karyanya dari hasil penelurusan di internet. Tak menjadi masalah. Paling tidak mencicipi karya sang legenda tersebut.

Jujur saya belum pernah bersua langsung. Apalagi melihatnya dari jarak sepelemparan batu. Pada 2020 terbesit ajakan dari Mas Karim dan Mbak Ririn untuk bertandang ke Bali. Walau rencana itu akhirnya tak pernah kesampaian, wafatnya Umbu menggugah saya untuk menelusuri arsip mengenainya. Dua hari ini saya menuntaskan buku yang dahulu sempat ditengok sambil lalu. Judulnya Metiyem: Pisungsung Adiluhung untuk Umbu Landu Paranggi (Agustus, 2019).

Poros, Media, dan Kuasa

Julukan Umbu sebagai Presiden Malioboro ternyata disematkan oleh pelukis bernama Hardi. Informasi ini saya dengarkan langsung dari almarhum Romo Iman suatu hari. Predikat itu memperlihatkan posisi sosial Umbu di tengah ekosistem kesenian dan kesastraan di kawasan Malioboro. Tahun 70-an Malioboro tak hanya jantung ekonomi tapi juga tempat anak muda bersua sekaligus berkarya. Di tempat ini pula lahir poros Malioboro, Gampingan, dan Bulaksumur.

Nama-nama itu mewakili sejumlah seniman, sastrawan, dan akademisi. Meskipun tak selinier dan sebaku atribut yang disematkan, penamaan tersebut memberikan penanda tertentu. Gampingan merepresentasikan geliat seni rupa, Malioboro menjadi ciri khas sastra, dan Bulaksumur merupakan tempat cendekiawan. Ketiganya saling membaur, namun juga kerap berkonfrontasi. Dinamika menjadi bumbu proses berkreativitas mereka.

Di tengah ekosistem Malioboro, Umbu sebenarnya sudah dikenal pada tahun 1962. Menurut catatan Korrie Layun Rampan, Umbu sudah menulis di rubrik remaja bertajuk Fajar Menyingsing milik majalah Mimbar Indonesia (1947-1962). Media ini begitu prestisius di zamannya. Dewan redaksinya bukan main-main karena melibatkan sejumlah nama antara lain seperti Rivai Apin, Rosihan Anwar, dan Soedjatmoko.

Sejak SMA Umbu sudah tinggal di Yogyakarta. Lasiyah Soetanto merupakan guru bahasa Inggris yang diakui Umbu sebagai orang yang memengaruhi “jalan hidupnya” dalam mencintai puisi. Lasiyah Soetanto, menurut pengakuan Umbu di video YouTube unggahan Wayan Jengki Sunarta (2016), kelak menjadi Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, Kabinet Pembangunan III (1978-1983).

Kendati sudah menulis puisi sejak berseragam putih-biru, Umbu muda tak pernah lepas dari dunia jurnalistik, selain pernah pula menjadi aktivis kampus. Di ranah media cetak, Umbu sempat mengasuh rubrik sastra di Pelopor Yogya. Teguh Ranusastra Asmara menilai “koran kecil” ini meski beroplah 3000 eksemplar, posisinya dihormati khalayak sebab berani membongkar kasus korupsi.

Di akhir hayat Umbu pun masih setia dengan koran. Media cetak Bali Post, khususnya lembar kebudayaan, dikurasi Umbu dan tiap Sabtu dirinya sering ke kantor sampai larut malam. Lembar kebudayaan ini diberikan tempat sebanyak dua halaman secara eksklusif. Tiap tulisan tentu saja tak absen dari perhatian dan keputusan Umbu.

Selain berkiprah di dunia media massa, jarang sekali disorot rekam jejak Umbu sebagai aktivis mahasiswa. Padahal, fase ini sedikit-banyak membentuk lokus pemikiran Umbu sebagai individu yang kritis dan selalu peduli terhadap solidaritas sesama. Catatan Ashadi Siregar memotret peristiwa ini. Sekalipun sekilas, tapi penting dinukil.

“Pergaulan yang intens dengan Umbu malah tidak ada pertaliannya dengan dunia sastra, melainkan sebagai aktivis gerakan mahasiswa, karena kami sama-sama ikut dalam berbagai aktivitas,” tulis akademikus sekaligus penulis novel teranyar Menolak Ayah (2018) itu.

Gerakan mahasiswa yang pernah diikuti Ashadi dan Umbu adalah Gerakan Anti Korupsi, Golput tahun 1971, menentang proyek pembangunan TMII, dan Malari tahun 1974. Pada periode tahun tersebut Umbu pernah ke Jakarta bersama rombongan aktivis anti korupsi. Ia bertandang ke Istana Negara bertemu Presiden Soeharto. Bertemu sang presiden, Umbu berpenampilan eksentrik. Bercelana jin dan memakai blangkon terbalik. Mondolannya mengarah ke depan. Penampilannya itu membuat Soeharto naik pitam.

Menanam Tak Mengharap Menuai

Persada Studi Klub konon memiliki anggota ratusan orang. Beberapa sumber mengatakan mencapai seribu lebih. Jangan bayangkan ada garis koordinasi atau instruksi, sebagaimana organisasi formal lainnya. Sebagai tempat “tumbuh bersama” Persada Studi Klub bahkan tak memunyai kartu anggota. Apalagi cetak biru anggaran dasar sampai garis besar halauan keorganisasian. Padahal, kekuatan sosialnya sudah mengalahkan kantong kesenian di Jakarta.

Umbu tampaknya tak berpretensi membangun institusi formal. Walau keberadaan Persada Studi Klub sendiri telah menyodorkan resistensi tegas: membongkar apa yang disebut sebagai pusat versus pinggiran. Baik dalam kesenian maupun kesastraan Indonesia. Kecenderungan Umbu memang — meminjam istilah mendiang Romo Iman — mirip dengan “etos petani” yang “kapan dan di mana pun yang diimpikan adalah menanam dan menanam.”

Bila umumnya petani menanam mengharapkan panen, Umbu malah segera lekas meninggalkan ladang. Umbu memang mendampingi proses penanaman, namun tak terbesit sedikit pun berorientasi laba di benaknya. Setelah meninggalkan Yogya dan belakangan diketahui bersarang di pulau Dewata, Umbu, lanjut Romo Iman, “Cukup menikmatinya dari gubuk di pinggiran, sekalian menikmati kisah perjalanan hidupnya sendiri.”

Kesaksian Romo Iman itu bukan tidak mungkin disimpulkan ke dalam cakupan: metode pendidikan seperti apakah yang Umbu ajarkan? Romo Iman menyebut “aspek humaniora” yang didasarkan atas mengenal, mendekati, menyemangati, menunjukkan celah, mendorong, dan menciptakan iklim persahabatan. Bidang sastra, misalnya, Umbu tak pernah mengajarkan tapi cenderung mengajak khalayak menggumuli kehidupan apa adanya.

Umbu menilai bahwa puisi yang baik hendaknya ditulis secara memerdekakan, baik terlepas dari beban maupun tekanan. Bila masih terperangkap ke dalam kondisi semacam itu, alih-alih menulis puisi, ia malah menulis ungkapan beban yang menjeratnya. Maka tak mengherankan kalau puisi terbaik Umbu adalah hidupnya sendiri, sesuatu yang bebas dan berbentuk secara beraneka-rupa.

Penamaan Umbu adalah “manusia puisi” oleh Mbah Nun, dengan demikian, sangat tepat. Namun, tak berarti dimensi kehidupannya mustahil dipelajari, sekalipun tetap saja masih menyisakan aspek misteri hingga hari ini. Paling tidak meneladani nilai apa saja yang dapat dipetik dari “pelaku Malioboro” itu bagi generasi seumuran saya yang acap terjebak pada kepongahan dan kegagapan abad digital yang terasa dekat tapi sebenarnya asing sama sekali.