Indonesia Cabang Belanda

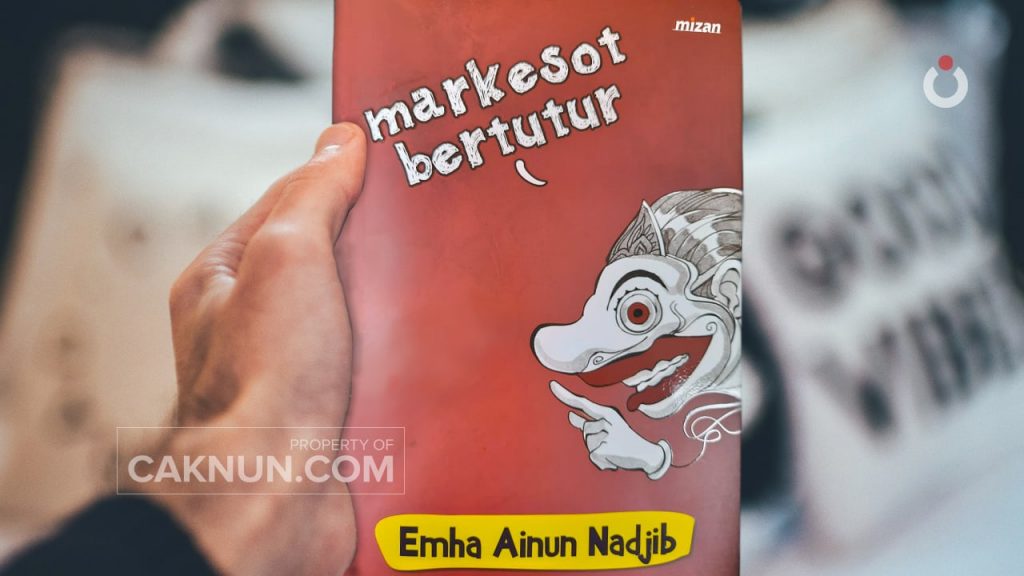

“Markesot bertutur bahwa orang berhak hidup dengan pandangannya sendiri sepanjang dia sanggup menjaga jarak, tenggang rasa, dan toleran terhadap pandangan lain di sekitarnya.” Kalimat ini saya temukan pada halaman 94 buku Markesot Bertutur karya Mbah Nun Edisi keempat, cetakan I bulan Juni tahun 2019 yang sedang saya baca saat ini.

Menikmati tulisan indah Mbah Nun yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1993, menurut saya masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia hingga era milenial. Ketika buku ini diterbitkan, saya masih duduk di bangku SD kelas 6, tentunya saya belum kenal beliau, baru setelah 28 tahun setelahnya saya menikmati karya beliau di Belanda, itu pun mengetahui tentang buku ini karena sering berinteraksi dengan teman-teman Maiyah sejak di Bondowoso. Saya mendapatkan buku ini dari toko buku Gramedia Surabaya ketika mudik akhir tahun 2019 lalu.

Membaca tulisan Mbah Nun baik melalui buku maupun di website caknun[dot]com seolah menjadi tempat kulakan ilmu bagi saya, selain itu menambah pengetahuan dan bekal bagaimana menuangkan ide dalam kepala menjadi sebuah karya yang bermanfaat baik untuk saya pribadi maupun lingkungan terdekat. Menulis adalah hobi sejak kecil yang awalnya justru muncul karena sering mendapat PR mengarang indah dari Ibu guru SD, tapi memiliki semangat untuk terus menulis dan berkarya secara kontinu tidaklah mudah, apalagi menulis dengan kualitas baik tak peduli apapun kondisi hati, perasaan, pikiran kita, sungguh tantangan yang tidak ringan bagi saya pribadi. Oleh karena itu Mbah Nun menjadi salah satu panutan saya dalam hal karya tulis.

Kembali kepada tulisan Mbah Nun, bab Maka Percaya dong, pada agama! Membahas tentang kebiasaan pejabat di kala itu yang meminta petunjuk kepada presiden atau atasan sebagai sebuah budaya yang justru mengantarkan bangsa ini pada mentalitas aristokrat, feodalisme dan turunannya yang sangat jauh dari landasan Pancasila terutama sila ke-4. Saya baru sadar bahwa mentalitas ini masih saja terjadi di Indonesia meski sudah gonta-ganti Presiden, bahkan kampanye revolusi mental tampaknya belum juga terlihat atau mungkin saya yang tidak bisa melihat perubahan di Indonesia dari kejauhan, mohon dikoreksi jika salah.

Dalam tulisan tersebut, Mbah Nun juga berbicara tentang sikap demokratis dan egaliter yang lebih tampak pada komunitas Jawa Timur dan Madura dibanding Jawa pedalaman. Menurut Mbah Nun, ini adalah salah satu bentuk kristalisasi dari ajaran Islam yang dibawa sejak abad ke-15 ke tanah air, yang sekarang lebih dikenal sebagai Demokrasi dan Egaliter itu sendiri. Pengalaman hidup di Belanda sekarang, justru yang mengubah mental saya (revolusi mental) menjadi lebih demokratis dan egaliter dalam menjalani hidup meski saya sendiri orang Jawa Timur. Mental aristokrat yang lebih condong menjadi “budak” lekat pada diri saya kurang lebih selama 35 tahun tinggal di Surabaya, Bondowoso dan Jember, di mana saya takut untuk berpendapat, sangat menjaga unggah-ungguh di depan atasan, dan lebih takut untuk menjadi berbeda dari yang lain, karena terbiasa diseragamkan pola pikirnya sejak masa Pendidikan kanak-kanak.

Saya masih ingat, ketika saya kelas 5 SD menanyakan kepada guru kelas, Pak Panji, yang sedang memberi materi pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) tentang daftar nama Menteri baru di Indonesia. Lalu saya bertanya: kenapa wakil presiden dan menterinya gonta-ganti tapi kok Presidennya gak pernah ganti Pak? Pak Panji hanya menjawab bahwa menjadi seorang Presiden itu umurnya harus cukup matang dan punya sikap mengayomi serta tidak banyak orang yang setara dengan Pak Harto, lalu beliau nylimur saya yang masih tidak puas dengan jawabannya dengan bahasan yang lain, dan memaksa percaya bahwa hanya Pak Harto yang pantas jadi Presiden Republik Indonesia ketika itu. Jawaban seragam untuk semua soal ulangan pelajaran IPS dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila).

Keseragaman berpikir ini saya bawa hingga ke Belanda yang tentunya menjadi boomerang bagi saya pribadi yang menikah dengan WN Belanda meski punya keturunan Suriname – Curaçao yang juga lekat dengan perbudakan, tapi suami saya lahir dan besar di Amsterdam, kota keberagaman baik dari segi budaya dan mentalitas penduduknya. Dia sudah terbiasa dengan budaya egaliter dan demokrasi dalam kehidupannya, justru saya yang meracuni budaya aristokrasi dalam kehidupan rumah tangga kami dan malah menyulitkan saya sendiri pada akhirnya, contohnya perempuanlah yang harus mengurus pekerjaan rumah dalam budaya Jawa, sedangkan di Belanda suami istri bekerja sama mengurus pekerjaan rumah tangga secara adil. Akibatnya suami saya senang dengan “King’s treatment” yang saya berikan dengan tidak usah cuci piring, menyapu rumah, masak, ganti sprei, hingga urusan buang sampah. Ah untungnya saya belajar dari Markesot bagaimana membalik situasi menjadi win-win solution. Saya bilang kepada suami, King’s treatment hanya berlaku jika saya juga mendapat Queen’s treatment juga! Selamatlah saya, akhirnya sila ke-5 Pancasila Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia bisa saya terapkan dalam rumah tangga kami!

Budaya anti-feodalisme ini juga nampak pada dunia formal, jujur pertama kali masuk dunia kerja di Belanda, saya sangat kaget dengan budaya kerja Negeri ini yang sangat egaliter dan demokratis. Tidak ada hirarki atasan dan bawahan seperti yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Setiap karyawan punya hak dan kewajiban yang sama terlepas dari level jabatan, bahkan kita boleh memanggil nama Bos atau Manager bahkan sekelas CEO sekalipun tanpa ada embel-embel Meneer, Mevrouw (Ibu), Sir, Madame. Langsung saja panggil nama depannya! Makan siang satu meja dengan manajer, senda gurau dan bercerita tentang keluarga atau apa yang dilakukan saat akhir pekan adalah hal yang lumrah terjadi di Belanda, pun berbeda pendapat tentang cara menyelesaikan masalah juga sangat welcome.

Kebebasan berpendapat, berkreasi dan berinovasi mendapat panggung di Belanda, tapi tetap ada batasan-batasan yang secara norma juga berlaku, persis seperti apa yang dituliskan Mbah Nun pada buku Markesot Bertutur ini. Bahwa Anda bebas berpendapat dengan catatan mampu bertoleransi, bertenggang rasa terhadap gagasan orang lain, kalaupun gagasan kita ditolak bukan berarti kita kalah akan tetapi legowo pada hasil keputusan bersama untuk kepentingan bersama, nggak sak karepe dewe.

Budaya egaliter ini menjadikan masyarakat Belanda lebih kreatif, inovatif, dan open minded sejak mereka dilahirkan. Saya pikir budaya egaliter itu hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta di Belanda, ternyata pada kantor-kantor pemerintahan pun juga punya budaya yang sama, terlepas dari karakter manusia yang beraneka macam. Menurut Pak Bari Muchtar, salah satu “sesepuh” Mafaza di Belanda, orang Belanda itu akan meninggalkan perbedaan-debat-konflik antar pribadi/komunitas/partai di belakang meja ketika menyangkut kepentingan rakyat dan Negara-nya, mereka akan bersatu padu memperjuangkan Negara-nya… no matter what! Lalu dimana sila ke-3 Pancasila sebenarnya bercokol? Di Indonesia apa Belanda?

Saya belum berani melanjutkan tulisan ini pada tahap selanjutnya, khawatir saya lupa apakah saya sedang tinggal di Indonesia cabang Belanda, atau Negeri Belanda Rasa Nusantara. Cukup sekian latihan pemanasan menulisnya, semoga bisa kembali belajar dan terus belajar dalam bermaiyah.