Idul Fitri Ke Mana Dicari

Karena sangat sibuk seharian, pada puasa terakhir Ramadlan kemarin kami mencari tempat berbuka di luar rumah. Bersama Rampak dan Ibunya kami menemukan warung dekat rumah Almarhumah Neneknya Rampak yang dipanggil Allah beberapa tahun silam.

Sebulan Ramadlan kami lalui tidak dengan prestasi kekhusyukan yang hebat atau tinggi, tapi tiba-tiba sudah tiba hari terakhirnya seperti sangat sebentar dan tidak terjadi kesulitan atau rasa berat apa-apa.

Alhamdulillah akhirnya Idul Fitri tiba-tiba saja sudah di depan mata, kami membayangkan tahun depan kami akan harus siap tiba-tiba Ramadlan sudah nongol lagi

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahil hamd.

Tengah menikmati keindahan takjil dan bergairah akan merasakan nikmatnya berbuka, dari Masjid sebelah terdengar takbir. Solo berselang-seling koor.

Subhanallah walhamdu lillah wala Ilaha illallahu Allahu Akbar.

Suaranya hamba Allah yang bertakbir cukup buruk. Notasi Takbirannya juga sama sekali tidak terlatih. Motifnya jelas notasi Arab Bayati, tetapi tanpa rasa estetika. Tetapi tidak menjadi masalah karena mayoritas yang bersuara adalah anak-anak.

Diam-diam hati saya diiris oleh semacam keprihatinan dan sedikit kesedihan tentang budaya kependidikan Islam. Tetapi saya tidak mau diseret oleh perasaan sedih apapun karena dalam batin saya sendiri terus takbiran.

Tetapi kemudian tiba-tiba muncul suara takbiran lainnya yang lebih keras dan lebih riuh rendah. Vokalis takbirnya lumayan bagus dan terdidik secara estetika mengaji. Tetapi takbiran yang indah itu secara ritmis dan berdisiplin diiringi oleh perkusi dan gendang dangdut.

Memang bisa saja secara musikal kita lantunkan Takbiran dengan latar ritme dan hitungan ketukan berbagai Genre musik. Bisa Blues, Bossanova, bahkan Rock atau Jazz.

Tapi dangdutan takbir ini faktanya bukan hanya mengiris perasaan saya, lebih dari itu juga memukul dan menyiksa. Tentu bukan masalah dangdutnya. Bukan masalah fiqih atau syariat Takbiran boleh pakai dangdut atau tidak. Bukan masalah hukum musiknya.

Semua kita Kaum Muslimin bersepakat bahwa di lapangan atau Masjid besok kita takbiran tidak boleh pakai musik. Tentu maksudnya tidak usah pakai group Orkestra, kelompok terbang ataupun gitar tunggal.

Tetapi kalau Takbiran tidak boleh pakai musik, lantas bagaimana melaksanakannya. Kalau dilarang pakai notasi, menaik-turunkan nada suara, rasa estetika, dhouq jamalah atau rasa keindahan, bagaimana caranya melantunkan Takbir.

Bahkan kalaupun nada dan notasi adalah musik, dan musik itu haram, tatkala kita takbiran tanpa nada itu pun tidak bisa menghindarkan diri dari rasa musikal atau musikalitas. Setiap patahan bunyi yang kita deret-deretkan, setiap hentakan atau lantunan meskipun datar saja, tetaplah itu sebuah komposisi musik.

Bahkan tidak mungkin manusia berbicara, berkomunikasi atau omong-omongan dengan bebas musik. Sedangkan perkutut, manuk puter, katak, lalat berdengung, bahkan hembusan angin, tetap itu semua adalah musik.

Bagi setiap manusia yang di dalam jiwanya terdapat alat perasa keindahan, sistem atau sensor estetika, sunyi pun musik. Keseluruhan hidup ini sangatlah musikal. Tangis bayi tergolong estetika musik tingkat tinggi.

Pendapat fiqih bahwa musik itu haram atau makruh, maksudnya pasti perlu dipahami melalui proporsi budaya, empan papan, etika bebrayan atau keenakan bersama tentang apapun yang terdengar dan terlihat dalam komunikasi antar manusia. Haram atau makruhnya musik tidak terletak pada spektrum entitas musik itu sendiri, melainkan berperspektif silaturahmi, spektrum budaya dan akhlaqul karimah, baik dalam skala horizontal maupun vertikal.

Misalnya Khatib Idul Fitri atau Imam shalat Ied tidak melantunkan bacaan-bacaannya seperti Bung Karno, Bung Tomo atau Kahar Muzakkar berpidato. Atau tidak seperti “penjual jamu” di halaman pasar. Tidak seperti semangat para penonton sepakbola di pinggiran dalam Stadion. Atau tidak seperti para petani ngajag tikus karena tanamannya rusak oleh hama. Atau tidak seperti anak-anak kecil riuh rendah berkejaran di halaman Sekolahan.

Qiro`atul Qur`an tidak usah pakai alunan biola dan keyboard. Karena musikalitas dan estetika tilawah sudah berada pada level tertinggi dari tataran keindahan musik, sehingga tidak memerlukan alat bantu benda-benda penghasil bunyi. Takbiran sebaiknya tidak usah diiringi orchestra, ensemble, band atau perkusi-perkusi, termasuk komposisi dangdut atau rock. Kecuali ketika dimaksudkan sebagai bagian dari suatu pertunjukan musik di panggung.

Dan itu parameternya bukan diambil dari lingkup fiqih eksklusif, melainkan justru menggali dari makna universalitas musikal, tata etika sosial dan pertimbangan-pertimbangan budaya pada lingkar masyarakat tertentu. Para Fuqaha` atau ahli Fiqih biasanya justru tidak punya penguasaan wawasan dan ilmu tentang keluasan itu.

Jadi kita tidak menolak bahwa apapun saja ekspresi manusia, termasuk musik, tidak ada yang merdeka dari parameter wajib-sunnah-mubah-makruh-haram. Tetapi cara mengukurnya juga harus tepat dan pada maqamat urusannya. Boleh tidaknya, bagus jeleknya, mashlahat mudlaratnya suatu ekspresi yang selama ini Kaum Ulama menyebutnya sebagai “musik”, berada pada ranah akhlaq manusia kepada Allah, kepada rasa nurani kemanusiaan di antara sesama manusia. Para ahli Fiqih sebaiknya bermusyawarah tidak di antara mereka, melainkan mendengarkan pakar etika sosial, ahli kebudayaan, penimbang etika dan sopan santun, serta Ulama-ulama Akhlaq dan ‘Aqidah.

Ketika kemarin senjahari saya mendengar bunyi Takbiran yang diiringi musikalitas dan ritme perkusi dangdut, yang membuat saya terpukul adalah bahwa estetika tingkat tinggi Takbir serasa direndahkan oleh pilihan ekspresi bunyi para pelantunnya.

Bunyi Takbiran dengan iringan perkusi dangdut membuat Takbir kehilangan keagungannya, ketinggian martabat rohaninya, kehilangan daya magisnya bagi romantisme hamba-hamba Allah yang sedang memesrai keagungan dan kesucian Allah mereka.

Qiro`ah dan Takbir menurut saya adalah hidayah Allah tingkat tinggi kepada keindahan jiwa manusia. Itu kekayaan sangat mahal yang mengatasi dan mengungguli seluruh khazanah kreativitas musik kebudayaan dunia.

Maka saya pulang dari berbuka di warung kemarin senja dengan hati yang terluka. Dengan rohani yang serasa dikotori dan direndahkan. Di tengah jalan ketemu pula dengan rombongan anak-anak muda berpawai Takbiran, yang juga dengan semangat dangdut atau jaran kepangan.

Selalu demikian setiap tahun. Suasana malam Lebaran melemparkan saya menjauh dari area rohani Idul Fitri. Padahal selama hari demi hari sepanjang setahun juga terus merasa dicederai dan dicederai. Oleh mozaik kedhaliman umat manusia. Oleh kebrutalan kekuasaan. Oleh kemunafikan politik. Oleh kebudayaan dan seluruh peradaban manusia yang “dholuman jahula”.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ke mana hamba harus melangkahkan kaki untuk menemukan Idul Fitri. Masyarakat mengidulfitrikan diri sejauh-jauhnya hanya dengan mengirim Selamat Hari Raya dan Mohon Maaf Lahir Batin atau saling berkunjung dan berkerumun dengan keluarga. Tetapi yang paling bersalah dalam kehidupan ini tidak pernah menyatakan bahwa mereka bersalah dan minta maaf. Belum pernah ada Presiden kita sejak 1945 dulu yang kalau tiba Hari Raya lantas memohon maaf kapada seluruh rakyatnya. Yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka buka “Open House”. Membuka pintu rumah dinasnya atau Istana untuk dikunjungi oleh rakyatnya yang akan minta maaf.

Padahal kalau kita melihat, mengamati dan mempersaksikan kehidupan dunia dan Negara ini dari titik pijak Allah, dari koordinat kefithrian hidup, dari hati nurani Allah Swt, betapa mengerikan kesalahan, kedhliman, kebodohan, dan kemunafikan yang tersebar secara global dan nasional.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi”. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami anak turun Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”.

Di wilayah perilaku budaya sebelah mana yang mencerminkan “Betul, Engkau adalah Tuhan kami”. Di langkah pembangunan yang mana. Di keputusan Pemerintah yang mana. Di kiprah perekonomian dan industri yang mana. Di pertemuan, musyawarah rapat dan sidang yang mana. Di wilayah kemajuan modern yang mana yang Allah dituhankan? Kaum intelektual, kaum seniman dan kaum profesional mana yang dari kiprahnya tercermin bahwa di dalam jiwa mereka ada nilai dasar “Betul Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi“. Pun juga tidak seorang pun mewakili siapapun menyatakan pengakuan kepada Allah “Sesungguhnya kami anak turun Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keniscayaan Tuhan”.

Bahkan tak usah berkonteks sosial, kemasyarakatan, kenegaraan dan globalisme, saya pribadi ini sendiri pun serasa buta untuk melangkahkan kaki agar menemukan Idul Fitri. Kredit kesalahan hidup saya bertumpuk-tumpuk. Tidak sedikit orang yang bukan hanya tidak memaafkan saya. Bahkan juga dengki dendam seumur hidup kepada saya, yang hanya berakhir kalau ada di antara kami yang mati. Tidak sedikit orang yang tidak ikhlas bukan hanya terhadap ucapan dan perilaku saya, tetapi lebih dari itu mereka tidak rela atas kehidupan saya, tidak ikhlas kepada kenyataan bahwa saya ini ada di dunia dan Indonesia.

Saya yang sudah setua renta ini, bukan hanya tidak dimaafkan, tetapi juga tidak dikehendaki adanya saya. Banyak manusia yang baru merasa aman dan lega kalau saya mati atau tidak ada.

Jadi ya Allah, di mana di seantero kehidupan dunia ini akan bisa kutemukan Idul Fitri bagiku? Ke mana kaki hamba ini melangkah agar berjumpa dengan Idul Fitri?

Akhirnya tidak ke belahan dunia manapun aku pergi. Aku masuk menyelami jiwaku sendiri. Aku menyelam sampai ke lubuk sejati roh kehidupan yang berpusat dan bersumber pada-Mu.

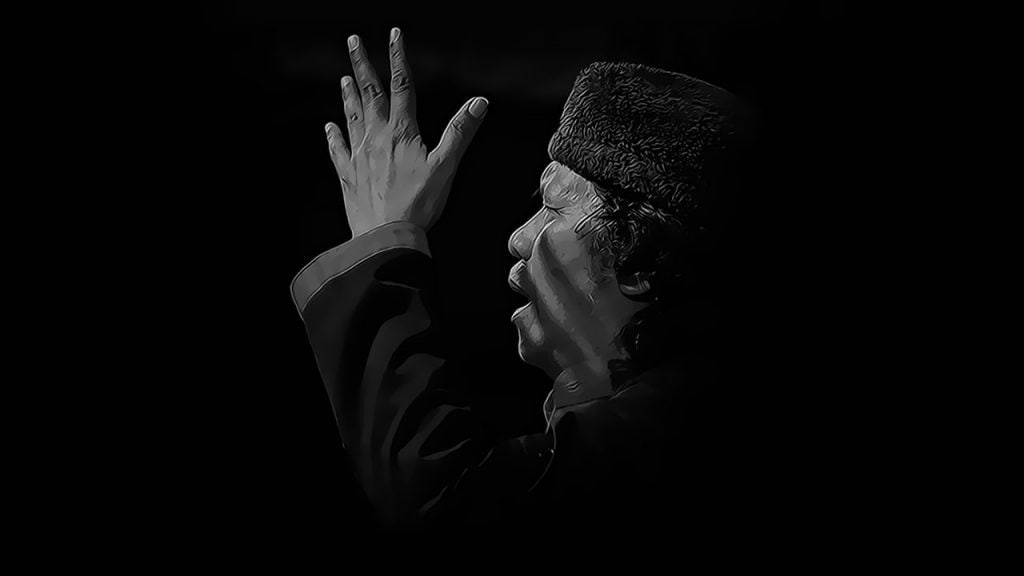

Sesampainya di rumah, sambil sayup-sayup terdengar suara-suara Takbiran dari sekeliling kampung dan rumahku, aku berwudlu, aku bersujud. Aku bersila. Aku mengupayakan muthmainnah. Aku napaskan La Ilaha Illallah.