Hyperloop dan Habibie

Tung! Ada bunyi notifikasi dari aplikasi Whatsapp (WA) di Minggu pagi. Jam 10.10 WIT tepatnya. Biasanya WA Minggu pagi hanya berisi kabar dari istri yang bercerita tentang aktivitasnya sejak kemarin. Maklum, satu di Jogja dan satu di Papua. Tapi rupanya bukan. Teks WA dari grup pekerjaan konstruksi itu berisi tautan penjelasan tentang teknologi kereta Hyperloop.

Widih, semangat sekali memulai Minggu pagi dengan bahasan teknis yang serius. Bagi saya yang sedang istirahat dari aktivitas berkebun sejak selepas subuh, tautan itu cukup menggelitik untuk dibuka.

Jreng. Benar tebakan saya. Bukan masalah bagaimana teknologi hyperloop berkembang. Toh kalau mau membahas teknologinya akan membutuhkan waktu berjam-jam dan dalam suasana yang memang serius (ini minggu pagi lho!). Bunyi notifikasi pesan mulai mengabarkan tentang bagaimana beberapa manusia dalam grup WA itu berceloteh bahwa Indonesia tertinggal jauh dalam bidang teknologi di banding negara lain. Ada pula yang menambahkan, Indonesia masih terlalu sibuk dengan urusan seperti kampret vs cebong layaknya yang terjadi sejak 2019 lalu.

Mungkin bisa iya bisa juga tidak untuk mengatakan bahwa Indonesia tertinggal dalam bidang teknologi. Ingin dikatakan iya, kita punya banyak sekali ilmuwan dan insinyur yang nyatanya bisa menunjukan karyanya mulai dari zaman Habibie dengan pesawatnya hingga Ricky Elson dengan mobil listriknya. Dikatakan tidak tapi koq menurut riset dari Central Connecticut State University di tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara dalam tingkat literasi. Literasi yang rendah tentu berpengaruh (meskipun tidak 100 persen) kepada penguasaan teknologi. Tetapi bisa dikatakan bahwa dalam bidang aplikasinya, memang Indonesia tertinggal. Atau sengaja memilih untuk tertinggal.

Kenapa saya bisa menyebut kalimat sengaja untuk tertinggal? Sebab meskipun ide besar untuk mengirim anak-anak bangsa bersekolah ke luar negeri (people drain) untuk menyerap ilmu dan teknologi yang sedang berkembang di dunia, dan mengumpulkannya kembali (people gain) untuk membangun industri sudah dimulai sejak zaman Presiden Soekarno, toh nyatanya harapan itu di-pupus-kan secara massif pada tahun 1998. Dimana ketika Indonesia mulai percaya diri untuk mengembangkan industri dirgantara, pada akhirnya harus berhenti ketika pemerintah Orde Baru menandatangani perjanjian hutang dengan IMF kala itu.

Juga belum lama dan masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana pemerintah menjegal upaya anak bangsanya sendiri yang sedang mengembangkan teknologi mobil listrik dengan alasan yang konyol. Tidak ada uji emisi. Memang Pemerintah Indonesia kurang berani untuk mengatakan misal alasan yang lebih tepat adalah jatah pajak dari impor mobil akan berkurang atau setidaknya dengan adanya industri mobil listrik maka pengusaha yang kebagian impor mobil akan kekurangan lahan pendapatan.

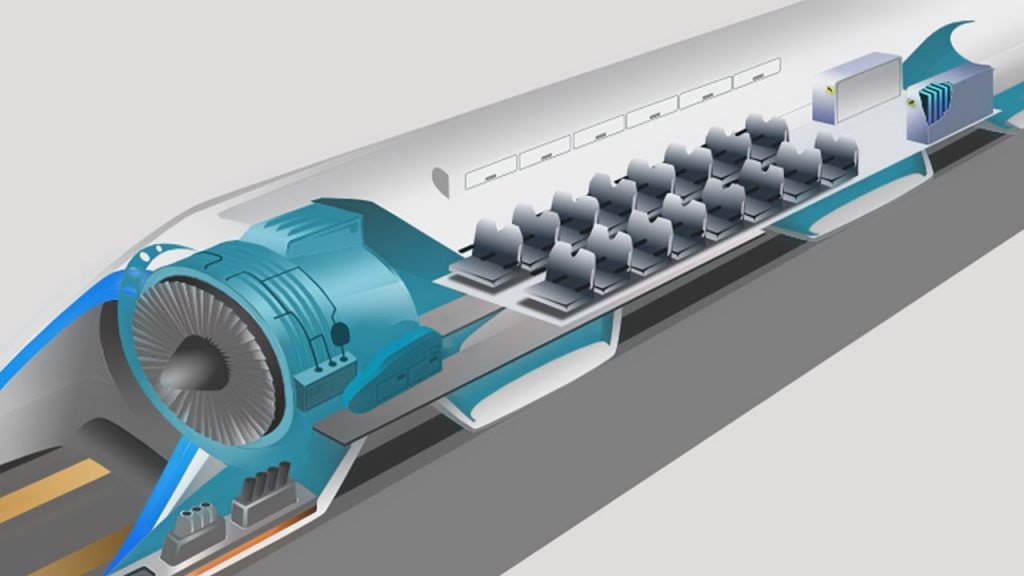

Kembali ke masalah hyperloop. Dengan kecepatan rata-rata mencapai 970 km/jam yang sangat mungkin dicapai dengan mengkombinasikan teknologi magnetic levitation dan ruang hampa udara, hyperloop digadang-gadang dapat membawa penumpang dari San Fransisco menuju Los Angeles hanya dalam waktu 35 menit. Tentu infrastruktur yang harus dibangun memiliki desain khusus berupa lorong tertutup untuk menjamin bahwa tidak ada gesekan akibat udara yang mengakibatkan berkurangnya kecepatan.

Namun tulisan ini tentu tidak akan mengulas panjang lebar tentang teknologi hyperloop. Tulisan ini sekadar opini dan andai-andai jika hyperloop memang diterapkan di Indonesia. Oke. Kita akan melayang jauh ke Amerika. Negeri dengan luas 9,83 juta km persegi dan didominasi dengan luas daratan, perjalanan darat akan sangat mungkin dikembangkan untuk memfasilitasi transportasi antar negara bagian. Istilah highway dengan ruas jalan yang lebar dan kendaraan yang dipastikan dalam kecepatan tinggi jamak ditemukan di sana. Amerika perlu mengembangkan teknologi transportasi daratnya guna menjembatani simpul-simpul ekonomi yang tersebar di beberapa negara bagian. Efisiensi dalam perjalanan bisa jadi perlu untuk meningkatkan efektifitas perekonomian negara tersebut. Tak heran jika ide seperti hyperloop berkembang di Amerika Serikat.

Hyperloop dapat diadopsi tentunya di wilayah negara atau serikat negara yang memang membutuhkan konektivitas darat yang cepat dan efisien. Sebut saja Australia atau China. Mungkin juga negara-negara di benua Afrika atau Uni-Eropa? (Sebab mengatur investasi dalam satu negara saja tidak mudah lebih-lebih antar negara). Mainland atau negara daratan juga mendapat nilai tambah jika ingin mengaplikasikan teknologi moda darat super duper cepat ini. Infrastruktur yang dibangun di atas tanah akan jauh lebih murah bukan dibanding yang harus dibangun di atas laut? Lalu bagaimana halnya dengan Indonesia yang mayoritas wilayahnya harus menyeberangi lautan?

Belum lagi kalau membahas simpul ekonomi di Indonesia yang didominasi oleh pengambilan sumber daya alam mineral di daerah luar Jawa. Maka yang perlu dikembangkan bukan perpindahan manusia tetapi barang. Dan perpindahan barang tentu mensyaratkan perpindahan yang lebih murah dan massif. Berbeda dengan perpindahan manusia yang relatif terhadap perpindahan kepentingan. Kalau pun perpindahan manusia (investor dan pelaku usaha) lebih banyak terjadi di Jawa, apakah memang sepadan dengan investasi dibangunnya teknologi secepat hyperloop untuk memfasilitasi tukar kepentingan?

Jika ada yang berpendapat hyperloop adalah untuk serapan pariwisata, oh saya kira ini juga salah kaprah yang semakin menjadi. Justru orang-orang yang berwisata di Indonesia itu dominan ingin menikmati otentisitas alam dan interaksi sosialnya. Dan semua itu masih harus dinikmati dengan mata. Berarti melihat ke arah luar jendela ketika melakukan perjalanan masih merupakan aset yang penting dalam berwisata. Bukan mengejar efisiensi waktu dengan melakukan perjalanan di dalam tabung.

Seorang Habibie yang profesor itu rupanya sangat tepat dalam memetakan masalah. Indonesia adalah negara kepulauan yang berjarak pendek antar pulaunya (relatif terhadap perjalanan yang dilakukan dengan pesawat bermesin jet). Beliau mengangankan adanya transportasi udara yang bisa menghubungkan antar pulau dengan biaya yang tidak cukup mahal. Sekarang terbukti dengan murahnya harga tiket pesawat ekonomi dan bergesernya kelas sosial pesawat terbang. Habibie memilih teknologi pesawat dengan mesin propeller yang lebih murah dibandingkan dengan mesin jet dengan system kendali flight by wire.

Sayang mimpi seorang Habibie harus terjegal oleh kepentingan asing dan global dengan meminjam tangan IMF. Mimpi yang sama tampaknya akan menghantui segenap teknokrat di negeri bernama Indonesia ini. Entah ya kalau investor dan teknologinya dari luar negeri, mungkin pemerintah kita akan berbesar hati membangunkan infrastrukturnya walaupun dengan cara hutang. Mungkin.

Tembagapura, 2021