Dendam Kepada Kemiskinan

Kisah pengungsian saya di rumah Mas Dar dan Mas Bendo belumlah berakhir, karena sesudah dari dua tempat penampungan itu badan saya belum juga pulih normal. Maka hari berikutnya saya ke belakang Pasar Sentul, markas gerilyawan budaya yang dipimpin oleh penyair senior saya yang lain yakni Mas Suwarno Pragolapati. Nama beliau terus bermetamorfosis, semula Pragolapatria, terakhir menjadi hanya Suwarno Pragola.

Itu adalah romantisme dan heroisme masyarakat Pati Jawa tengah, yang di era Panembahan Senopati ditentang oleh Adipati Pragola I, kemudian di masa Sultan Agung dioposisi oleh Adipati Pragola II. Alhamdulillah saya bukan keturunan Raja-raja Mataram, Pakubuwanan maupun Hamengkubuwanan Ngayogyakartahadiningrat, sehingga saya justru diajak bergabung ke pasukan Suwarno Pragola untuk menentang budaya kemiskinan, dengan jargon dahsyat: “Dendam Kepada Kemiskinan”.

Mas Warno, yang kelak Mbak Ririn, salah satu putrinya, terlibat beberapa lama mengurusi Majalah Sastra “Sabana” di Kadipiro, sangat menjadi Kakak bagi saya, sangat menyayangi saya dalam segala arti. Dari diamati sehari-hari saya makan lancar atau tidak, hingga perlakuan sangat edukatif kepada saya sebagai penyair muda, bahkan punya kegatalan untuk mencarikan saya jodoh, dengan selalu mendorong-dorong gadis ini itu untuk dekat dengan saya – meskipun kelak saya mendapatkan jodoh justru dalam kegiatan berteater dengan Dinasti.

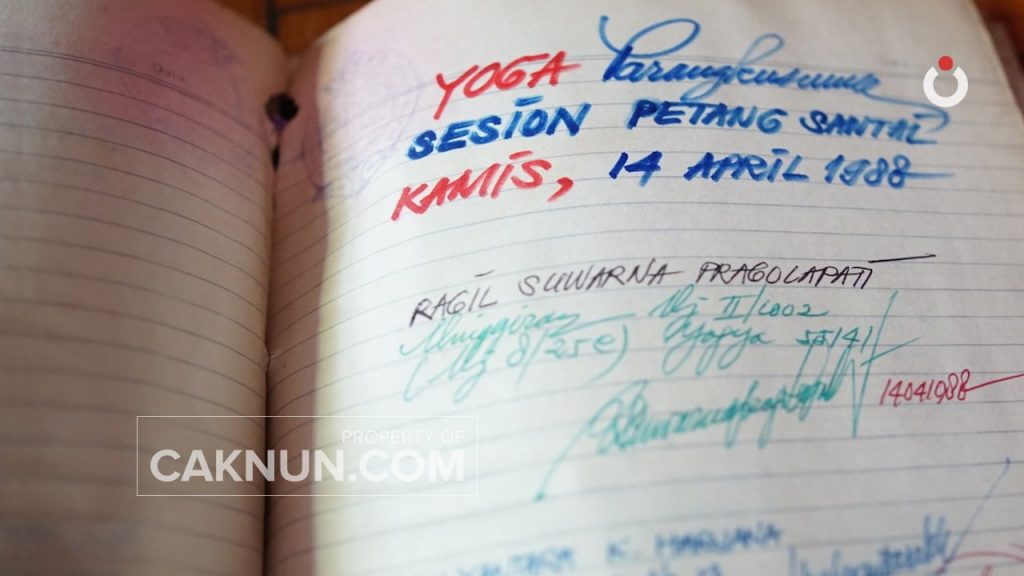

Faktanya Mas Warno lebih kurang miskin dibanding saya. Di samping rajin menulis dan mendapatkan banyak honorarium dari Media, beliau juga ubet mengerjakan bermacam-macam. Kalau ada yang ingin menemukan apa yang sebaiknya diteladani dari Mas Warno, adalah ketekunannya, kerajinannya, detail dan kesungguhannya dalam mendokumentasi kehidupan. Beliau mengkliping tidak hanya karya-karya sastra atau makalah-makalah diskusi kesenian, tapi bahkan karcis bis, tiket pertunjukan dan apapun saja yang thing prethil beliau simpan dan dokumentasikan secara rapi. Beliau adalah “perpustakaan berjalan”. Sampai suatu hari kelak, sepeninggal Mas Warno, Mbak Menik istri beliau meminta saya untuk mengambil, menampung dan menyelamatkan semua yang mungkin dari dokumentasi Mas Warno. Kami mengambilnya di salah satu rumahnya di Jl Wates untuk kami angkut ke Perpustakaan Maiyah Kadipiro yang sampai hari ini bisa dikunjungi oleh siapapun saja.

Jangan melawan Mas Warno soal ketertiban dan kerapian. Sehari-hari beliau menulis puisi dan kita bisa membacanya di buku beliau yang kita sangka hasil percetakan dengan huruf hias yang sangat halus, indah dan rapi. Mas Warno seorang perfeksionis hampir dalam segala hal. Dalam diskusi Persada Studi Klub jangan ada yang bicara menggunakan kosakata atau pilihan kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah forum PSK suatu Minggu pagi, saya yang melakukan kesemberonoan itu sehingga langsung Mas Warno bangkit dari tempat duduknya dan menuding saya: “Ayo kita selesaikan dengan cara laki-laki”.

Sudah pasti saya tidak berani. Dan saya tidak keberatan untuk minta maaf oleh ketidaktepatan kata-kata saya. Jangankan bicara sastra, sedangkan ayat Tuhan saja bisa melahirkan beribu penafsiran, karena perbedaan rangka berpikir, latar belakang atau jenis analisis yang tidak sama. Tetapi saya tidak mau memasuki madzhab atau aliran apapun yang lahir dari relativitas penafsiran dan perbedaan latar belakang. Kita habiskan waktu untuk tauhid atau proses “nyawiji” dengan Allah saja, dengan memaklumi berbagai kemungkinan perselisihan dengan sesama hamba-Nya. Pandai-pandai mulur mungkret dan berlatih mentepatkan pengambilan jarak sosial.

Toh tantangan laki-laki Mas Warno itu sama sekali tidak mengurangi rasa sayangnya kepada saya. Kalau masuk warung, belum pernah saya yang memposisikan diri sebagai pentraktir. Selalu Mas Warno yang tampil menjadi pahlawan untuk siapapun dan berapa orang pun yang makan di warung.

Bahkan beliau pernah pada suatu siang datang ke kost saya di Kadipaten Lor 17 membawa sepeda. Saya langsung diseret mbonceng sepedanya, kemudian beliau mengayuh dan saya anut grubyug saja entah mau dibawa ke mana. Ternyata ke Warung Sate Ayam Alun-alun Utara, beberapa ratus meter sebelah barat Bioskop Soboharsono.

Saya didudukkan di kursi dan Mas Warno langsung pesan 40 tusuk Sate untuk saya dengan lontong dan nasi yang saya dipersilakan memilih. Saya tidak punya tradisi bladog dan makan banyak. Bukan karena alasan nilai kesehatan atau kerendahan hati, melainkan karena tidak punya uang sehari-hari untuk bisa beli makan banyak. Jadi 10 tusuk Sate Ayam sudah sangat mewah bagi saya. Tetapi siang itu saya wajib menghabiskan 40 tusuk. Kalau tidak, Adipati Pragola akan murka.

Sangat pelan dan bertahap untuk menghabiskan 40 tusuk sate, terutama menunggu irama perut saya yang mblendhang mendadak. Ternyata kemudian Mas Warno memboncengkan lagi dari Alun-alun kea rah Bioskop Permata ke utara, ada warung bakso di sebelah selatan barat perempatan sebelum Lempuyangan. Saya diwajibkan lagi menyantap dua mangkuk bakso demi balas dendam kepada kelaparan, meskipun faktanya saya sudah terlalu kenyang di Alun-alun tadi. Itu pun ternyata belum selesai: saya diboncengkan lagi ke arah barat, ada warung di tepi sungai di seberang yang sekarang Hotel Melia Purosani. Itu menurut Mas Warno makan siang yang sesungguhnya, dengan nasi dan sayur, sedangkan sebelumnya hanya sate dan bakso.

Saya tidak protes atau membantah Mas Warno, karena tidak berani membayangkan akibatnya. Saya ambil saja sisi kenyataan bahwa beliau menyayangi saya. Tuhan saja bilang “Wahai hambaKu, aku lapar engkau tak memberiKu makan”. Sedangkan Mas Warno sudah antisipasi sebelum turun hadits qudsy itu.

Beliau tahu karena saya pernah bercerita bahwa HR pertama dari koran yang saya terima adalah Rp.125,- hasil pemuatan cerpen saya. Kalau makan di warung payon plastik seberang Percetakan Radya Indriya harga sepiring nasi Rp.20,- kalau tanduk atau tambah Rp.15.-. Kemudian dua krupuk Rp.5,- dan teh panas Rp.10,- Pas 50 rupiyah. Honor di atas bisa untuk makan relatif 2-3 kali. Kalau di warung tepian rel Pasar Kembang malah sepiring nasi hanya Rp.15,-

Hanya sesekali saja siang-siang saya beli Lotek Mbok Jimo. Atau bermewah-mewah makan Tahu Guling di warung Gua Hira di balik tembok beteng ujung Jl Ngasem. Kalau saya bersama teman-teman ke sana sehingga agak banyak, kami bilang: “Sudah, Bu, pinten? Berapa? Tahu Guling 4. Krupuk 29. Teh panas 4. Tambah tempe goreng 8. Berapa semua, Bu?”

Terus si Ibu warung merespon: “Nopo wau?”, “Apa saja tadi, Nak?”. Kami terpaksa mengulangi hapalan. Dan selalu begitu setiap ke Gua Hira.