Cak Nun, KiaiKanjeng, dan Maiyah dalam Produksi Pengetahuan Akademisi

Di perguruan tinggi, meneliti berarti sekaligus publikasi. Keduanya satu kesatuan yang menandakan sejauh mana produksi pengetahuan dihela. Tanpa rekam jejak publikasi, apalagi melakukan riset tertentu, akademisi perlu dipertanyakan kredibilitas keilmuannya. Itu kenapa terdapat aforisme terkenal di dunia kampus, yakni publish or perish (publikasi atau binasa).

Pertanyaan selalu mendahului aktivitas penelitian. Pada konteks demikian, rumusan masalah yang disodorkan, terlebih dibahasakan secara operasional (bukan sekadar generik), memberi arti betapa peneliti mengerti apa dan bagaimana yang hendak dieksplorasi. Metode, teori, sampai hasil adalah langkah ‘teknis’ berikutnya. Ketiga hal itu mustahil terlewati tanpa rumusan masalah. Kalau begitu, meneliti tanpa pijakan rumusan masalah berarti sia-sia?

Cak Nun, KiaiKanjeng, dan Maiyah sebagai objek penelitian masih terus dikaji oleh mereka yang berada di perguruan tinggi. Format riset mengenainya berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Di luar itu berbentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal tingkat nasional maupun internasional. Semua ruang publikasi itu menegaskan suatu kluster di mana karya ilmiah didesiminasikan, didiskusikan, bahkan diperdebatkan — pendek kata, ia telah menjadi arena produksi pengetahuan.

Mayoritas akademisi membagi ketiga objek itu secara terpisah. Misalnya, Cak Nun ditelaah dalam perspektif karya (puisi, drama, cerpen, esai) yang dihasilkan. Itupun terfokus pada karya tertentu. Ada pula mahasiswa atau peneliti yang menyoroti pemikirannya dari sisi humanisme, pluralisme, estetika sastra, budaya-tanding, dan lain sebagainya. Usaha mengaitkan wacana tertentu dalam mengkaji Cak Nun berarti menempatkan kedudukannya ke dalam sebuah diskursus keilmuan.

Sedangkan KiaiKanjeng, sejauh yang dapat kita catat, mempunyai porsi khusus. Kebanyakan akademisi melihat fenomena musik KiaiKanjeng sebagai bagian inheren dari dimensi musikal yang mempunyai kekhasan artistik tertentu. Bagi mereka, komposisi gamelan yang digubah memberi arti betapa KiaiKanjeng bukan sekadar medium sertaan sebuah pagelaran, melainkan juga menyodorkan suatu alternatif bermusik yang sedemikian cair: tidak penting lagi batas ‘musik tradisional’ dan ‘musik modern’ sebab keduanya mampu terharmonisasi secara paripurna.

Bagaimana dengan Maiyah? Kita dapat merangkum menjadi dua kategori di sini. Pertama, Maiyah sebagai fenomena majelis ilmu yang tersebar di seluruh wilayah yang mempunyai karakteristik sosial maupun kultural bawaannya. Hal ini bisa ditengok fenomena antara lain Kenduri Cinta bagi masyarakat urban di ibu kota mampu menjadi contoh empiris bahwa sekat-sekat antarorang yang hadir tidak lagi berjarak satu sama lain sebagaimana fenomena pengajian ala kelas menengah yang biasa diselenggarakan di lingkaran metropolitan.

Fenomena majelis ilmu yang ada di perkotaan itu juga menarik akademisi untuk mempertanyakan ulang sejauh mana simpul Maiyah menawarkan ‘ruang kontemplasi’ bagi mereka di tengah kesumpekan pekerjaan di kantor-kantor gedung pencakar langit. Bagi mereka yang hadir di sana, identitas sebagai pegawai sebuah perusahaan prestisius praktis ditanggalkan sebab di lingkaran Maiyah mereka tak lebih dari seorang individu ataupun pembelajar.

Kesetaraan itulah yang menjadi ciri khas lingkaran Maiyah di perkotaan begitu mencolok di tengah wacana pengajian urban yang begitu eksklusif. Kecenderungan tersebut juga mempengaruhi langgam diskusi yang ditawarkan yang menurut hasil penelitian salah seorang peneliti sedemikian kontras dengan fenomena Maiyah di dusun-dusun.

Perbedaan itu tentu saja hal biasa sebab pada dasarnya majelis ilmu di Maiyah bersifat kontekstual. Antara tema yang didiskusikan dan audiens yang hadir saling berkait satu sama lain. Itu mengapa Maiyah acap kali tidak berpretensi menceramahi, namun cenderung membuka ruang pertanyaan seluas-luasnya untuk dijadikan bahan diskusi bersama. Belakangan kita menyadari kecenderungan demikian disebut sebagai sinau bareng.

Ranah kedua yang dapat dirangkum menjadi topik kajian akademisi ihwal Maiyah berkaitan erat dengan masalah manajemen organisasi. Ranah ini meliputi sistem, struktur kepengurusan, sampai pembagian kerja di dalam simpul Maiyah. Akdemisi berusaha menengok dapur di belakang keberlangsungan diskusi Maiyah.

Kebanyakan orang sering melihat Maiyah saat ia dilangsungkan, tetapi jarang mengamati bagaimana ia dipersiapkan, siapa tim kreatif yang berperan, maupun bagaimana pengelolaan diskusi secara rapi di tengah membeludaknya kehadiran jamaah. Semua pertanyaan itu dijawab satu persatu dengan biasanya memfokuskan pada salah satu simpul Maiyah.

Hal terpenting yang dapat dicatat dari temuan itu antara lain tiap simpul Maiyah mempunyai modal sosial dan modal kultural yang besar. Modal sosial berarti menegaskan bahwa kekuatan simpul Maiyah terletak pada soliditas manusianya, yang membangun manajemen organisasi melalui aktivisme kolektif: gotong-royong. Sementara itu, modal sosial niscaya dibarengi dengan modal kultural yang rekat sehingga tidak mengherankan kalau pola kerjanya ditopang oleh swadaya para penggiat simpul.

Mengangkat topik Maiyah secara terpisah dengan variabel lain, katakanlah posisi Cak Nun dan KiaiKanjeng, tidak berarti ketiganya tidak berhubungan satu sama lain. Spesifikasi itu diperlukan sebagai bentuk upaya pendalaman yang memang dipengaruhi pula oleh minat para peneliti. Mereka biasanya berlatar belakang keilmuan secara linier, sehingga minat kajiannya ditentukan oleh penjurusan yang dipilih.

Kerja-kerja produksi pengetahuan yang bersifat interdisipliner memang belum banyak dijajaki oleh akademisi yang meneliti Cak Nun, KiaiKanjeng, dan Maiyah. Selain karena masalah interdisiplin ilmu belum begitu kuat di dalam tradisi akademik di Indonesia, ia juga membutuhkan waktu penelitian yang relatif lama, biaya besar, dan tentu saja energi ekstra untuk menuntaskannya.

Dari Kutipan ke Kutipan

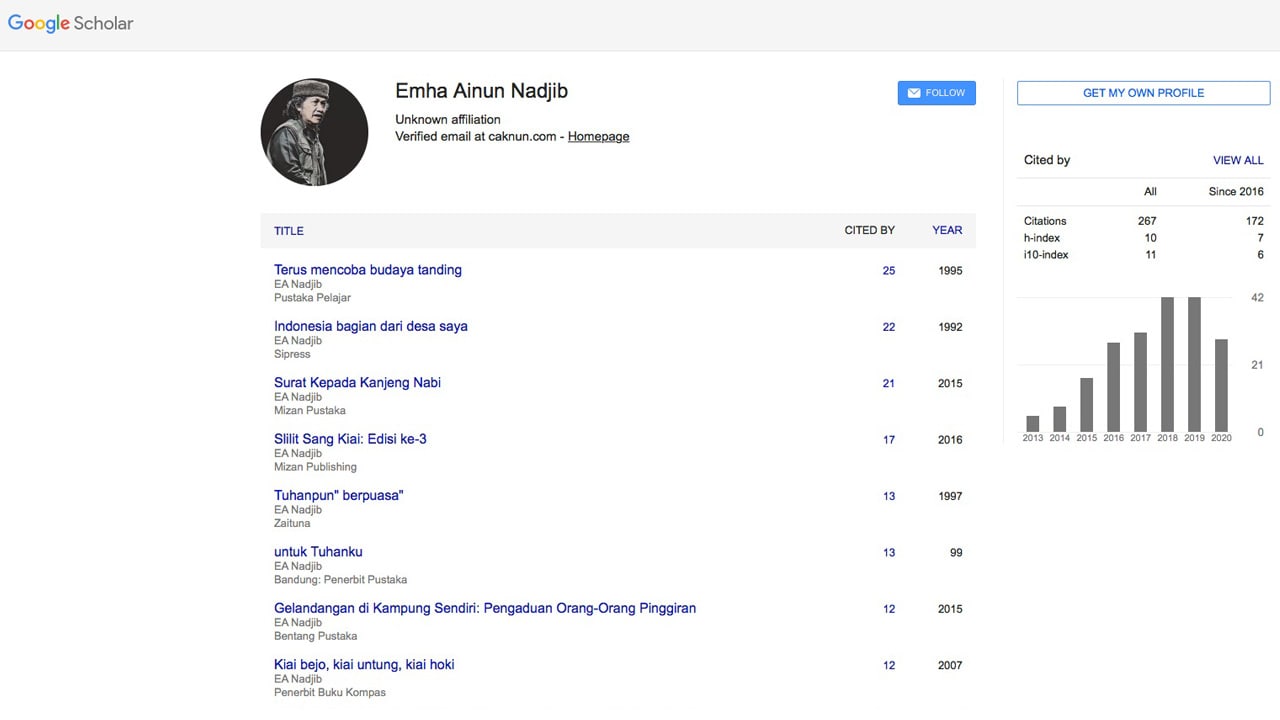

Google Cendekia (Google Scholar) merupakan portal di mana jurnal-jurnal terindeks digital tersiarkan. Bagi akademisi, portal ini berguna untuk mencari literatur ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu tertentu. Akun bernama Emha Ainun Nadjib sendiri telah didaftarkan secara resmi ke dalam Google Cendekia oleh Mas Penyo. Adanya akun ini sangat membantu akademisi untuk melihat sejauh mana nama Cak Nun dibicarakan dan didiskusikan di dalam karya ilmiah.

Pada bulan Januari 2021, tercatat sebanyak 267 kutipan (citations) yang meliputi 11 (indeks-h) dan 12 (indeks-i10). Apa itu indeks-h? Ia merupakan ukuran produktivitas dan dampak karya yang dipublikasikan. Dengan kata lain, berdasarkan perhitungan Google Cendekia, Cak Nun dikategorikan sebagai akademikus yang karya tulisnya berdampak signifikan. Jamak peneliti mengutip nama Cak Nun, baik demi kepentingan rujukan data, pendukung argumen, maupun elaborasi teori.

Dari sejumlah karya Cak Nun yang dibicarakan peneliti, kutipan terbanyak (24) berasal dari buku Indonesia Bagian dari Desa Saya (1992). Buku ini sekarang sudah dikategorikan klasik tapi menurut akademisi masih sangat relevan untuk membicarakan atmosfer sosial-politik pada akhir 70-an, khususnya posisi desa yang makin termodernisasi oleh kepentingan rezim pembangunanisme. Beberapa buku atau jurnal mengutip karya Cak Nun. Misalnya, karya-karya berikut ini yang saya pilih secara acak.

Pertama, buku karya M. Bodden (2010) berjudul Resistance on the National Stage: Theater and Politics in Late New Order Indonesia. “The ensuing years witnessed a series of performances by Emha Ainun Nadjib and Komunitas Pak Kanjeng, the Indonesian Worker’s Theatre (Teater Buruh Indonesia), the SBSI labor union-sponsored Sanggar Pabrik… [f]or about three years, from mid-1988 until August 1991, Emha Ainun Nadjib and his collaborators from the Central Javanese city of Yogyakarta electrified Javanese and Other Indonesian audiences with a new form ….” (hlm. 273 dan hlm. 96).

Kedua, jurnal ilmiah terindeks Scopus karya A. Barur dan Pardjono bertajuk The True Leaders and Leadership: From the Narratives of Emha Ainun Nadjib (2020). Dalam bagian tulisannya ia mencatat, “… continuing from his family tradition, Emha is also figure very close with the community and is seen as a multidimensional human being thanks to his works in various fields such as Religion, Art, Culture, Politics, Education … so it is not surprising that people portrayed him as multi-minded man with a myriad of achievements and works” (hlm. 2).

Ketiga, selain dua di atas yang lebih memfokuskan pada kefiguran Cak Nun, disertasi Corcinda Celiena Knauth berjudul Performing Islam through Indonesian Popular Music, 2002-2007 ini berupaya mengaitkan sosoknya terhadap sejarah dan langgam musik sufistik yang dibawakan KiaiKanjeng. Karya akademis untuk kepentingan lulus PhD di University of Pittsburgh itu mencatat:

“… considers the Javanese cultural figure Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) and the musical style of Islamic fusion … [t]he reconstruction of historical musical works with the ensemble Kiai Kanjeng, who resurrect traditional songs, believing that the fifteenth-century Sufi saints who are credited with writing many of these pieces embedded hidden political messages in the lyrics and music that are still relevant for contemporary situations …”

“… Cak Nun believes that recreating these songs and investing them with their “original” meanings will have the power to teach audiences effective ways of creating a modern Islamic society and teaching leaders how to wield authority appropriately” (hlm 38).

Tiga contoh kutipan di atas menunjukkan bahwa sebuah karya ilmiah yang mensitasi nama Cak Nun sudah barang tentu juga menyebut KiaiKanjeng ataupun Maiyah. Bahwa salah satu nama dibahas secara mendalam, sedangkan sisanya sekadar data pelengkap, itu merupakan titik fokus yang dipilih peneliti agar keruntutan dan kedalaman kajiannya tersasar secara maksimal.

Walaupun topik risetnya tertuju pada objek tertentu, entah berfokus terhadap Cak Nun, KiaiKanjeng, ataupun Maiyah secara parsial, Google Cendekia tetap merangkum ketiganya dalam satu paket di bawah nama Emha Ainun Nadjib. Nama ini merupakan payung besar yang melingkupi objek kajian KiaiKanjeng maupun Maiyah.

Google Cendekia memang mempunyai limitasi. Ia sekadar memuat artikel ilmiah atau buku yang namanya sesuai dengan akun tertentu. Kesesuaian nama kutipan dan indeksasi dalam akun harus sama. Efeknya, antara nama Cak Nun dan Emha Ainun Nadjib dibedakan. Kecuali di dalam karya bersangkutan disebut atau disertakan semuanya. Jika tidak disebut keduanya, atau nama yang ditulis salah ketik (saltik), maka tidak muncul jumlah kutipan di Google Cendekia.

Agar mengetahui lebih jauh, sejauh mana karya Cak Nun dibicarakan di dalam sejumlah karya akademis, mau tak mau harus melakukan pembacaan intensif ataupun ekstensif. Google Cendekia hanya menyediakan statistik kutipan yang meliputi di mana nama jurnal atau artikel ilmiah seorang akademikus yang mengutip nama Cak Nun. Bentuk uraian tertulis dan sitasi karya mana yang dikutipkan — apalagi relevansi konteks isi karya serta interpretasi peneliti — dari karya Cak Nun adalah fase berikutnya yang memerlukan pembacaan mendalam.

Studi Pemikiran

Sejumlah karya tulis yang diproduksi lima tahun terakhir memang lebih cenderung menyoroti pemikiran Cak Nun. Mayoritas peneliti mengakui kalau pemikiran Cak Nun itu multidimensional, sehingga di satu pihak ia merupakan sebuah keistimewaan karena dapat dijelajahi dari sudut pandang mana pun, sedangkan di pihak lain menyisakan kerumitan tersendiri untuk mengkategorikan pada disiplin mana Cak Nun mesti ditempatkan.

Foto: Adin (Dok Progress)

Pertanyaan terakhir itu sesungguhnya merupakan pembatasan kebanyakan akademisi di Indonesia yang sudah terlanjur bekerja dalam kotak yang bukan saja fakultatif, melainkan juga bersifat penjurusan — karenanya, seperti sudah kita ketahui, pemikiran seseorang harus ‘tunduk’ terhadap kotak yang telah didisiplinkan oleh institusi akademik. Ini persoalan sistemik lain yang terjadi sekarang.

Di luar problem itu, studi yang telah dilakukan para peneliti mengenai lokus pemikiran Cak Nun, masih terus berlangsung dan kebanyakan merespons masalah sosial dan politik kontemporer. Pertama, pemikiran Cak Nun yang diteroka dari perspektif hukum, negara, dan masyarakat. Penelitian Havid Karim di UIN Sunan Kalijaga berjudul Pemikiran Emha Ainun Nadjib Tentang Fungsi Negara (2016) menarik dikemukakan lebih lanjut.

Sebagai hasil riset tingkat skripsi, sejauh pembacaan saya, topik yang ia sasar relatif jarang ditengok akademisi. Ia mewedarkan teori Siyasah Asy-syar’iyyah untuk menganalisis pemikiran Cak Nun. Teori ini ia elaborasikan dari karya Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Siyasah al-Syar’iyah fi islah al-Ra’I wa al-Ra’iyah. Havid berpendapat bahwa posisi Cak Nun bersama gerakan Jamaah Maiyah telah memberi warna segar terhadap pandangan masyarakat terhadap kedudukan negara di Indonesia.

Temuan itu menunjukkan bahwa selama ini di Indonesia nihil seorang pemimpin. Havid merumuskan pendapat Cak Nun: pemimpin seharusnya berperilaku komprehensif dalam menjalankan roda kepemimpinan, bukan malah berposisi sektoral yang sekadar mementingan warna partai politik pengusungnya.

Havid berargumen bahwa posisi Cak Nun itu sangat sentral di tengah massa (baca: rakyat) di akar rumput. “Cak Nun berupaya menciptakan kesadaran kolektif kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya krisis mental dan pembodohan kepada rakyat,” tulisnya. Cak Nun, lanjutnya, mengembalikan konsep harmoni dalam konteks bernegara pada esensi tata tentrem kerta raharja yang selaras dengan nilai baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur.

Berbeda dengan Havid yang menelaah salah satu dimensi pemikiran Cak Nun, riset Aziz Muzayin, Hafiedh Hasan, dan Suhadi cenderung meneropong artikulasi pluralisme dalam praktik Maiyah. Riset kelompok ini diberi judul Pluralisme dalam Pengajian Maiyah Emha Ainun Nadjib (2019). Mereka berpendapat pola diskusi di Maiyah mengambil model ‘nonceramah’ dengan tema kajian bukan sekadar agama, melainkan juga lintas disiplin yang begitu kontekstual dengan kebutuhan audiens.

Apa dan bagaimana bentuk perwujudan pluralisme itu? Sebagai contoh, Cak Nun menginisiasi Nahdlatul Muhammadiyin. Maiyah menjembatani NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk mencairkan ‘ketegangan’ pada lapisan akar rumput di antara keduanya. Fusi ini dinilai, menurut temuan para peneliti, tak berpretensi membuat aliran agama baru tapi mendialogkan keduanya agar terwujud tegur-sapa lebih terbuka.

Peran KiaiKanjeng juga dianggap penting di dalam wacana pluralisme di Indonesia. Mereka mencatat, “Bagaimana tidak pluralis? Saat itu pula KiaiKanjeng di Roma melantunkan puisi Hati Emas sebagai ucapan belasungkawa atas kematian Paus Paulus II.” Paparkan itu memberi makna betapa gerakan Maiyah mengedepankan nilai-nilai keberagaman tanpa mendaku diri paling pluralis.

Beberapa topik penelitian yang dipaparkan di atas menunjukkan produksi pengetahuan mengenai Cak Nun, KiaiKanjeng, dan Maiyah masih terus dilakukan akademisi di perguruan tinggi. Mereka meneliti untuk beragam kepentingan individu ataupun kelompoknya, namun satu hal yang mempertautkan, yakni segala bentuk pencatatan maupun pemublikasian harus terus dilakukan. Fenomena Maiyah adalah fenomena penting dalam dua dekade terakhir, yang tentu saja telah meramaikan diskursus akademik di Indonesia.

Itu mengapa penelitian adalah jantung produksi pengetahuan yang harus dirawat.