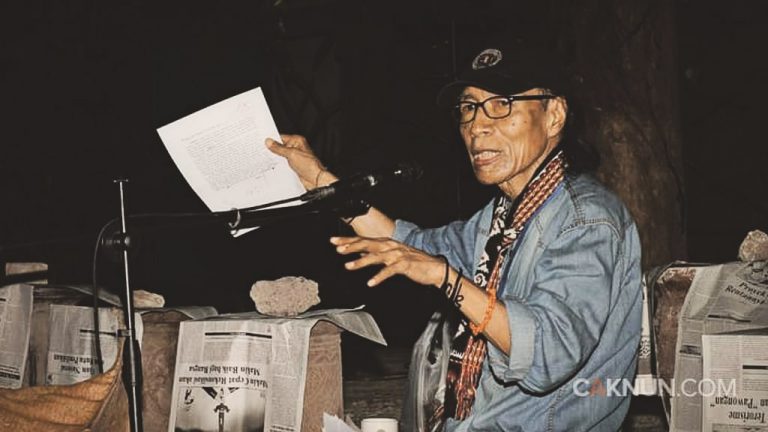

Belajar di Jalan Sunyi Bersama Raja Angin

Saat mengikuti World Culture Forum di Bali tahun 2016 saya memang berniat untuk bersilaturahmi dengan Umbu Landu Paranggi. Saya sudah kontak dengan Nuriana, yang pernah menemani Umbu bertahun tahun.

Di sela acara ini saya bersama Nasruddin Anshoriy naik taksi dari Nusa Dua menuju Denpasar. Melewati jalan berliku dan pemandangan yang indah sampailah di depan sebuah gang pendek. Di dalamnya ada rumah yang menjadi tempat tinggal Presiden Malioboro ini.

Ketika saya datang dan masuk di kamar tamu, Umbu menyambut dengan senyum yang khas, berdandan rapi. Saling bertukar kabar.

“Saya dengar Bang Umbu baru saja kena musibah, terkilir punggung ya?” Tanya saya penuh perhatian.

“Ya. Punggung saya kecethit.”

“Kenapa?”

“Gara gara saya mengangkat galon air dari bawah. Angkatan pertama sukses. Angkatan kedua, ya kecethit punggung saya,” ceritanya sambil terkekeh.

“Boleh saya pijit?” Tanya saya.

Umbu memandang saya. Orang yang pernah menjuluki saya penulis serba bisa menduga saya mampu memijit. Sekadar memijit sederhana. Ilmu peninggalan keluarga yang tidak boleh dikomersilkan, hanya boleh untuk menolong orang.

“Ya, silakan.”

Diawali berdoa, saya mulai memijit dan mengurai otot yang menggumpal. Di punggung. Juga di kaki. Menurut ilmu anatomi tradisional, Umbu memang punya balungan kuda. Tubuhnya liat sekali sampai jari saya agak sulit memijitnya. Untung saya pernah memijit orang yang mirip dia. Dengan jurus lembut, saya ingat kata di pertengahan Al-Qur’an, di Surat al Kahfi, walyatalatthof.

Dengan cara yang lembut tetapi bertenaga ekstra saya bisa membuat badan Umbu menjadi enak. Nasruddin juga membantu memijit dengan jurus pesantrennya.

Setelah itu kami ngobrol. Saya membuka tas dan memberikan buku kumpulan puisi saya Pohon tak Lagi Bertutur. Umbu menerima dengan acuh. Melihat sebentar lalu meletakkan buku, melanjutkan ngobrol. Saya sadar kalau saya bersalah. Salah strategi. Saya lupa kalau sedang berhadapan dengan raja angin yang Maqom dia sudah tinggi, tidak kodal atau terpengaruh oleh murid yang mau memamerkan kebolehan menulis puisi. Umbu sudah lewat dari kondisi atau status pengasuh rubrik Sabana. Saya ingat omongan mas Iman, kalau sesama penggemar sastra sebaiknya yang diobrolkan bukan karya sastra. “Ngomonglah tentang kehidupan,” nasihat mas Iman.

Betul, yang kemudian diobrolkan Umbu bukan lagi tentang sastra, tetapi tentang kehidupan. Tentang indahnya hidup dan pemikiran para guru bangsa dan para guru pemimpin bangsa. Karya mereka sungguh indah, benar, dan baik untuk masa depan bangsa dan kesehatan bangsa. Ketika Umbu mengomongkan itu, yang terbayang di kepala saya adalah para guru bangsa seperti Mbah Tjokroaminoto, Mbah Dahlan, Mbah Hasyim Asy’ari, Mbah Agus Salim. Jejak perjuangan mereka sangat jelas. Sedang saya merasa belum apa-apa. Membuat puisi saja masih berbentuk sajak, teks yang kata-katanya kadang mengada-ada dan dangkal maknanya.

Terus terang saya waktu itu malu kepada Umbu yang jadi murid kok ya pancet, tidak tambah pintar, tidak tambah cerdas dan tidak tambah paham dengan ilmu hidup yang disembunyikan oleh puisi. Saya merasa masih anak sekolah menengah yang pamer puisi ke Malioboro dan Umbu setelah saya ketuk pintu kamarnya hanya membuka sedikit pintu kamar lalu menutup lagi sambil menyuruh saya menunggu di lantai atas. Di lantai atas itu Umbu menghajar saya dengan pertanyaan sulit tentang apakah yang saya tulis betul-betul telah saya ketahui faktanya, apakah saya sudah memahami maknanya, “Apakah kau sudah mengalami sendiri puisi ini?”tanya dia membuat saya bingung seribu persen.

Karena puisi yang saya tulis adalah tentang tukang becak, apakah dia bermaksud untuk memerintah saya menjadi tukang becak baru menulis puisi tentang tukang becak? Umbu tertawa mendengar kegoblokan saya waktu itu.

“Bukan seekstrem itu. Yang penting kau jangan seperti turis. Melihat selintas lantas bernafsu menulis.”

Akibat dari percakapan berdua di suatu siang yang panas sebelum saya masuk kuliah siang, beberapa tahun kemudian, setelah Umbu pergi dari Yogya, saya betul-betul bertekad mengalami puisi dengan kost di tempat tukang becak di pinggir Code selama lima tahun. Saya diselamatkan keluar dari lembah Code oleh isteri saya yang baru saya nikahi dan mengajak pindah kontrakan, jadilah saya kontrak rumah di Kauman Yogyakarta.

Waktu di Bali, ketemu Umbu saya merasa masih berada di ‘waktu Malioboro’ sementara Umbu sudah berada di ‘waktu Bali’. Alangkah jauh. Saya merasa macet dan Umbu terus berproses memasuki langit kultural menuju langit spiritual. Sementara saya masih berada di bumi sosial.

Saya sadar salah strategi. Andaikan yang saya hadiahkan ke Umbu adalah buku kumpulan esai saya berjudul Beragama Sekaligus Berhati Nurani, Luka Politik Luka Budaya,. Mungkin dia mau melirik buku itu, membuka dan membaca sebenarnya pemikiran kemanusiaan saya yang sebenarnya juga belum seberapa. Tetapi bergerak dari menulis puisi ke menulis esai merupakan proses menjadi lebih cerdas untuk zaman ini. Umbu terbukti memang asyik ngobrol tentang ide, tentang semangat perikemanusiaan, tentang pendidikan Taman Siswa dan Ki Hajar Dewantara. Dia menyebut Sumpah Pemuda sebagai karya budaya yang jenius.Termasuk Pancasila. “Sebenarnya secara teks, Indonesia sudah penuh dan kaya. Masalahnya, nglakoni teks itu yang belum sepenuhnya dilakukan.”

“Malah banyak yang perbuatannya anti teks utama bangsa ini ya?” Tanya saya. Umbu hanya tertawa karena saya sebenarnya sudah tahu Jawabannya.

Obrolan selama dua jam ini saya rasakan seperti dua puluh tahun karena hal yang berat dan ringan bercampur aduk. Dan yang penting saat kami berdua pamit kembali ke hotel Nusa Dua, Umbu dengan cekatan bangkit, berjalan cepat melangkah lebar menuju halaman. Artinya Umbu sudah sembuh dari kecethit punggung. Saya merasa baru satu kali ini membalas kebaikan Umbu selama ini. Itu saja bukan karena puisi tetapi karena pijatan jari.

Padahal gunung lautan bagi benua kebaikan Umbu kepada saya sudah terbukti membuat saya bisa menikmati dan mensyukuri hidup yang diberikan oleh Allah SWT selama ini.

Mudah mudahan dengan mengenang, mencatat dan menulis kebaikan serta berbagi pengalaman ketika bergaul dengan Umbu sudah merupakan upaya kecil untuk membalas kebaikan Umbu. Meski Umbu sendiri tidak menghendaki adanya transaksi kebaikan semacam ini karena maqom-nya sudah mukhlisina lahuddiin. Dia sudah mencapai Maqom Khoirul Bariyyah. Sementara kita masih terseok-seok di lembah syarrul bariyyah. Hanya jembatan cinta yang bisa menghubungkan kita dengan Umbu untuk kemudian pelan pelan mendekati posisinya sebagai Khoirul Bariyyah.

Inilah gunanya saya dan kita bersama berguru kepada Umbu Landu Paranggi.

Yogyakarta, 6 April 2021