Viral yang Maha Segalanya

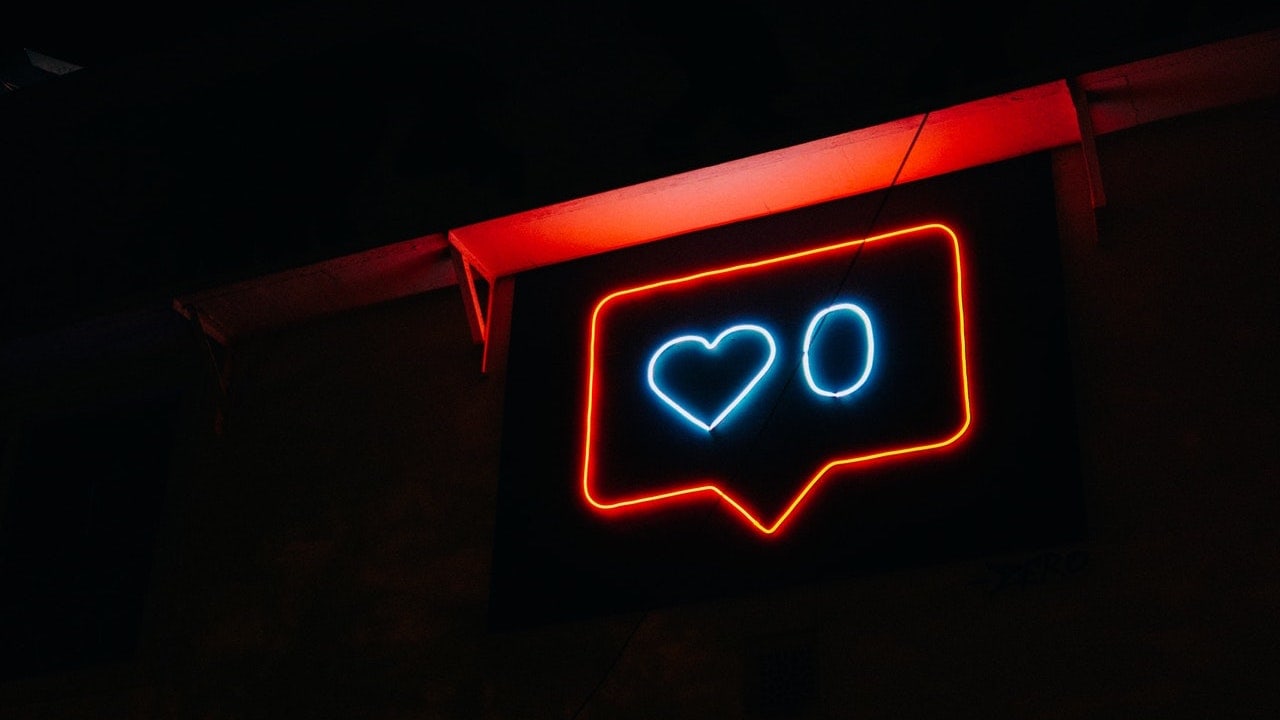

Kalau kita tanya kepada para pembuat konten media sosial: “Apa dambaan tertinggi setelah sebuah tayangan diluncurkan ke publik?”, mungkin atau bahkan haqqul yaqin jawabannya adalah viral.

Bagi penganut madzhab subscribe, viral adalah fardlu ‘ain yang melalui segala trik, intrik, daya, upaya dikejar, diburu, didaki tanpa merasa perlu menghitung dimensi yang lebih beradab, seperti martabat, harga diri, sawang-sinawang antar manusia.

Algoritma kapatalisme media sosial bukan hanya berlangsung untuk mendulang iklan. Dalam isi kepala kita algoritma juga bekerja, meskipun diam-diam dan kerap tidak kita sadari, sebagai logika berpikir yang menuntun, memandu, menjebak, mengurung hingga menyeret kita ke dalam atmosfer yang serbuk udaranya disesaki virus kebencian dan perpecahan.

Kita mabuk tapi merasa tengah gagah berdakwah. Kita terseret banjir bandang tapi merasa seolah-olah membangun kapal. Kita terkurung dalam penjara kecingkrangan, kecekakan, kecupetan tapi merasa menjadi pejuang pembebasan. Serba paradoks, saling berlawanan dan sibuk bertengkar akibat ketidakseimbangan yang kita obok-obok sendiri.

Padahal aslinya kita adalah bangsa yang hidup damai dan rukun. Di pelosok dusun pesisir selatan Kab. Malang saya pernah menghadiri kenduri atau bancakan seorang warga yang akan memasuki rumah baru.

Yang hadir bukan hanya kaum sarungan. Warga yang tidak jelas identitas agama dan kepercayaannya pun duduk bersama. Ada ritual peng-ujub-an. Asap dupa melayang-layang memenuhi ruangan. Nama-nama danyang disebut satu persatu. Kemudian acara diakhiri dengan pembacaan doa “versi” Islam.

Yang patut disayangkan cuma satu. Tidak ada media online yang meliput acara itu. Dan lebih baik kemesraan semacam itu tersembunyi saja di balik gegap gempita pertengkaran, pengkafiran, pembid’ahan yang konyol. Kendati kita tetap waspada sambil menyimpan kecemasan: api perpecahan bisa melahap harmoni kerukunan warga dusun kapan saja.

Sebaliknya, yang lagi viral adalah konten media sosial dan berita online yang menampilkan adu-adu, tumbak cucukan. Yang tidak bertengkar didorong-dorong supaya bertengkar. Yang bersahabat dipanas-panasi supaya berseteru. Yang saling menghormati dibentur-benturkan statement-nya agar saling menyerang. Yang nguri-nguri kerukunan difitnah-fitnah agar dimusuhi semua orang.

Pada era digital kita bisa berkomunikasi secara lateral, itu fakta yang tak dipungkiri. Kita bisa berkomunikasi dengan ratusan orang sekaligus dalam beberapa menit. Namun, satu hal yang pasti dan tengah kita hadapi adalah kemampuan internet yang dianggap bisa menyatukan manusia pada batas afiliasi personal dan sosial justru mendorong perdebatan sengit hingga perpecahan akut. Pada konteks ini, internet menyatukan kita adalah mitos.

Orang mengakses berita cukup dengan menggerakkan jari. Tapi, pada saat yang sama, di media sosial, orang merasa berhak membagi apa saja tanpa membaca. Polarisasi politik meningkat tajam seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial.

Beberapa bulan lalu di kampung saya beredar kabar Ibunda Cak Nun wafat. Saya diserbu pertanyaan: Kapan takziyah ke Mentoro? Beliau sakit apa? Akan dimakamkan di mana? Ternyata yang dimaksud “Ibunda” Cak Nun dalam berita itu adalah Bunda Cammana.

Saya melakukan klarifikasi. Itu baru satu biji berita. Bagaimana kalau dua, sebelas, seratus dua puluh tiga, seribu, sejuta hingga setiap detik kita diserbu serbuk-serbuk berita bohong yang secara aqliyah ilmu jurnalistik wajib diklarifikasi? Bagaimana pula kalau sistem saraf berpikir kita sendiri ternyata lumpuh akibat sihir virus ahmaq sehingga tidak memiliki imunitas kejernihan cara berpikir?

Akibatnya adalah wailul lil muthoffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ini bukan “sekadar” kecurangan menimbang saat praktik jual beli. Curang menimbang bisa terjadi sejak dalam pikiran, demi meraih motif, pamrih, kepentingan, keuntungan. Produk kecurangannya adalah curang menampilkan judul berita, curang memframing isi berita, curang menggoreng konten video, curang mengolah status di media sosial.

Kecurangan itu dimulai dari ketidakseimbangan yang berorientasi pada tercapainya kepentingan pribadi atau kelompok seraya mengurangi atau bahkan mencuri “takaran” kemanusiaan pihak lain.

“Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.” (Q.S. Al-Muthaffifin: 2). Kalau berurusan dengan kepentingan diri dan kelompok mereka minta dipenuhi takaran hak privasinya, tuntutan keadilannya, citra baik organisasi atau golongannya.

“Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S. Al-Muthaffifin: 3). Kalau terkait dengan takaran privasi, martabat, harga diri, rasa kemanusiaan yang harus dipenuhi untuk orang lain mereka tega tidak memenuhinya. Mentolo tingkat dewa, pinjaman ujaran Cak Jambul, sahabat saya.

Saya jadi teringat dialog di pengajian Padhangmbulan: “Jangan-jangan jadi manusia saja kita belum. Mungkin masih sekelas batu.”

Jagalan, 21 November 2020