Tasawuf dan Beragama Secara Kritis Menurut Syaikh Kamba

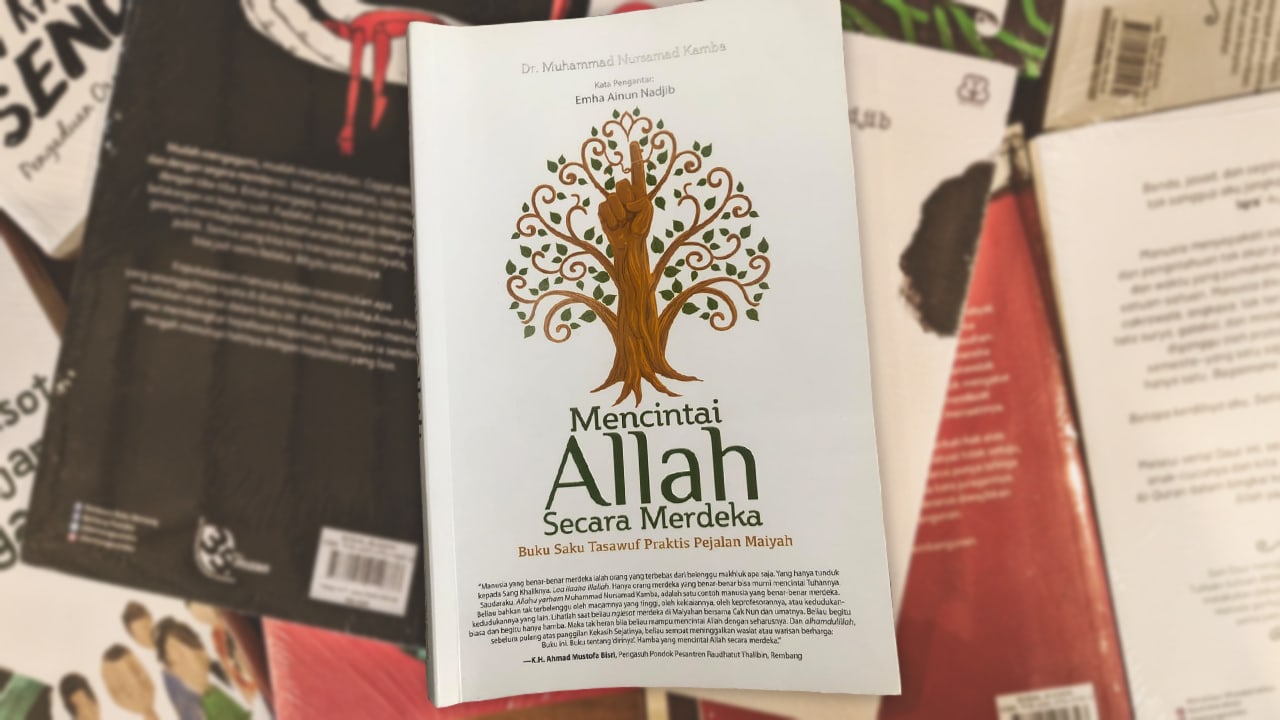

Judul Buku : Mencintai Allah secara Merdeka: Buku Saku Tasawuf Praktis Pejalan Maiyah

Penulis : Muhammad Nursamad Kamba

Tahun : Agustus, 2020

Penerbit : Pustaka IIMaN

ISBN : 978-602-8648-33-2

Mengapa banyak orang mengaku beragama tapi tata cara kehidupan sehari-harinya cenderung kaku? Adakah ruang khusus untuk kebebasan di dalam praktik beragama, khususnya Islam? Bukankah semestinya beragama itu dilandasi sikap merdeka, namun mengapa kenyataannya mereka terkungkung dogma semata?

Buku Syaikh Kamba ini menjawab kegelisahan-kegelisahan itu. Syaikh Kamba meretas “protokoler keagamaan” di masyarakat kita. Ia menawarkan Tasawuf sebagai jalan kenabian yang mampu merilekskan kakunya syaraf leher kaum beragama yang acap mempidatokan Tuhan dan agama secara hitam-putih, haram-halal, hingga surga-neraka. Semula agama hadir bagi kemaslahatan universal, tapi oleh sebagian calo dipersempit habis-habisan.

Secara ideologis buku ini berpihak kepada pembebasan atas kesempitan beragama jamak orang. Tasawuf ia ambil sebagai pijakan untuk mengoreksi kebuntuan beragama yang baku dan kaku, sehingga dengan sendirinya buku ini berupaya mendaki pokok pembahasan secara kritis.

Syaikh Kamba piawai mendeteksi di mana asal-usul kekerasan atas nama agama. Bahkan lambatnya kajian Tasawuf selama berabad-abad yang seharusnya mampu memerdekakan praktik beragama tapi justru kontraproduktif, ia telusuri bagaimana duduk perkaranya hingga kesalahan epistemologis akademisi selama mengkajinya.

“Ini karena tasawuf tidak bisa tunduk kepada pendekatan ilmiah yang mengandalkan logika positivistik,” tulis Syaikh Kamba (hlm. 31). Kritiknya ini menjadi jawaban atas ketidaklengkapan esensi kajian tasawuf. Siapa gerangan ilmuan itu?

Syaikh Kamba menyebut Acin Palacios, ilmuan asal Spanyol (1871-1944), penulis karya Ibn Arabi: Hayatuh wa Madzhabuh (1965). Ia melakukan studi mistisisme Kristen dengan asumsi teoretis pengalaman Ibn ‘Arabi. Riset tersebut dinilai jauh panggang dari api. Penarikan kesimpulannya problematis. Selain terpaut jarak menganga antara dua objek yang diteliti, pengalaman Ibn ‘Arabi dan mistisisme Kristen mempunyai dua konteks sejarah yang berbeda.

Toshihiko Izutsu dalam karyanya berjudul Sufime Samudra Makrifat Ibn Arabi (2015), juga melontarkan kritik serupa. Palacios salah menafsirkan konsep wahdah al-wujud Ibn ‘Arabi. Hasil interpretasinya simplistis. Syaikh Kamba menukil, “sebagai panteisme belaka.” Apakah hanya sarjana Barat yang terjebak terhadap kesalahkaprahan itu?

Ternyata tidak.

Di internal Islam sendiri, khususnya pemikir Timur, seperti Ibn Taimiyah yang berhaluan Sunni, melakukan hal senada seperti Palacios. Tapi apa sesungguhnya panteisme itu? Ia berasal dari istilah Yunani, yakni pan (semua) dan theos (Tuhan). Secara ontologis berarti Tuhan yang “abstrak” imanen itu mencakup semuanya — Tuhan dan alam semesta merupakan hal yang serupa.

Syaikh Kamba menemukan titik temu atas kebuntuan “pengalaman sufistik yang lebih fair”. Ia menyasar kepada pendapat Muhammad Iqbal, pemikir Islam dengan karya terkenalnya bertajuk The Reconstruction of Religious Thought in Islam (1930). “Iqbal tidak hanya menampilkan gagasan utama tasawuf, tetapi yang jauh lebih penting dari itu, ia juga menjelaskan mengenai posisi tasawuf yang inheren dalam ajaran murni Islam” (hlm. 33).

***

Garis besar buku lulusan doktor Akidah & Filsafat, Universitas Al-Azhar Cairo, ini memang seputar kajian tasawuf. Syaikh Kamba membasiskannya pada arus sejarah. Baginya, pendulum sejarah membuktikan, bagaimana pergeseran historis menentukan perkembangan tasawuf di tiap negara.

Itupun ditambah dengan gejolak sosial-politik di kawasan setempat yang turut menentukan laju perkembangan tasawuf, baik sebagai praktik sehari-hari maupun keilmuan di perguruan tinggi. Seperti misalnya persoalan Tasawuf Falsafi versus Tasawuf Sunni (hlm 54-69). Pendeknya, tafsir atas kajian tasawuf berada di persimpangan diskursus yang tak pernah usai diperdebatkan.

Bagi sidang pembaca yang awam terhadap tasawuf, buku Syaikh Kamba ini, sepanjang pembacaan saya, relatif berat. Saya sendiri perlu membacanya berulang kali agar mendapatkan ide pokok di belakang tulisannya. Selain istilah teknis ilmu tasawuf yang kurang akrab di telinga, rujukan pustaka (buku maupun jurnal ilmiah) yang dikutip Syaikh Kamba turut menyita konsentrasi saya untuk menelusuri “argumentasi” lanjutan sekaligus sertaan di baliknya.

Untungnya bagian kedua, Sufisme Al-Junaid Al-Baghdadi (hlm 81-218), menjadi jembatan terbaik bagi saya untuk memahami studi kasus ilmu tasawuf. Semula tasawuf dihamparkan secara langit, kini pada bagian yang paling panjang uraiannya itu Syaikh Kamba mengajak menukik ke bumi.

Pembicaraan mengenai Al-Junaid Al-Baghdadi mau tak mau mendorong kita untuk mempertanyakan lebih lanjut pengertian makrifat. Syaikh Kamba menyodorkan penjelasan sederhana sebagai pintu masuk untuk memahami itu. “Makrifat, dalam perspektif sufisme, bukan sekadar taraf pengetahuan yang melengkapi pengalaman indrawi dan pengalaman rasional” (hlm. 81).

Lebih lanjut, dikatakan, makrifat merupakan epistemologi (teori pengetahuan) atau sebuah sistem yang ukuran verifikasinya ditentukan oleh transformasi diri. Bagaimana definisi Al-Junaid tentang makrifat?

Ia membagi dua jalur. Pertama, jalur ta’aruf yang berarti Tuhan memperkenalkan Diri secara langsung kepada manusia. Kedua, jalur ta’rif yang memosisikan bahwa Tuhan menunjukkan tanda-tanda keagungan dan kehebatan-Nya lewat alam sekitar kepada hamba.

Yang menarik di sini adalah bagaimana memverifikasi bahwa Tuhan “memperkenalkan” dan “menunjukkan” diri kepada manusia? Bagaimana logika ilmu pengetahuan, terutama perspektif ilmu kalam, menjelaskan pengertian tersebut? Menjawab pertanyaan ini kita akan mendapatkan jawaban atas duduk perkara yang kerap diproblematisir sebagian kaum intelektual yang terpengaruh filsafat Yunani Kuno, terutama logika Aristotelian.

Argumentasi Syaikh Kamba tegas. Ia menolak konsep logika itu karena “… ketidaksesuaiannya dengan spirit peradaban Islam, tapi memang bertolak belakang dengan Al-Qur’an secara keseluruhan” (hlm. 85). Menurutnya, Al-Qur’an menolak konsep filsafat Yunani yang mengandaikan masalah iman—apalagi kepastian (ilmu) pengetahuan—dapat diverifikasi dengan pengalaman rasional.

Menolak bukan berarti anti ilmu pengetahuan. Syaikh Kamba mengetengahkan perdebatan selama ini seputar iman versus ilmu, khususnya perspektif positivistik. Sungguh pun ia bersalin pendapat, menurutnya Al-Qur’an mengapresiasi pencapaian rasional. “… bahkan pencapaian indrawi sekalipun,” tulisnya.

Apresiasi ini, menurut pendapat saya, adalah bentuk sikap objektif Syaikh Kamba agar ilmu pengetahuan tidak diesensialkan dan difinalkan. Ia menyadari betul betapa implikasi dari cara berpikir filsafat Yunani tidak bebas nilai. Mengapa demikian? Sebab konstruksi berpikir tersebut kerap bias: merekayasa objek-objek pengetahuan sekadar menjadi entitas-entitas dan tentu saja tak terbebas dari kecenderungan skeptis.

Namun, ilmu pengetahuan itu sendiri bukankah datang dari sikap demikian? Sikap skeptis dan selalu mempertanyakan segala sesuatu. Apalagi berkaitan dengan dogma-dogma yang dianggapnya normatif. Pun kajian tasawuf, kendati muncul sebagai sikap liberasi, tak lantas pula terlepas dari pisau kritis ilmu pengetahuan, yakni kecenderungan untuk selalu mencurigai.

***

Bagian ketiga buku inilah yang akrab bagi jamaah Maiyah. Syaikh Kamba secara khusus menulis mengenai “Jalan Kenabian sebagai Jalan Peradaban” (hlm 229-316) dengan objek kajian dari rekam jejak Kanjeng Nabi, Piagam Madinah, sampai Maiyah.

Ia berpendapat bahwa Maiyah ini, selain selalu bertujuan untuk pembelajaran kolektif, spirit kebersamaan sebagai nilai fundamental yang diperjuangkan di tiap forumnya juga meneladani makna Islam — meminjam istilah Syaikh Kamba — “…[yang] bukanlah kata benda yang statis, melainkan kata kerja yang dinamis” (hlm. 242).

Menurut saya, titik berangkat dari konsep “kata benda” dan “kata kerja” ini menarik. Selama ini Islam didudukkan sebatas identitas. Itu pun mengacu kepada Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang. Dengan kata lain, Islam “identitas” ini tak ubahnya mirip tempelan yang biasanya difungsikan secara administratif.

Terhadap persoalan ini Syaikh Kamba memberi alarm, “Harus disadari betul bahwa keislaman sebagai sekadar identitas dalam KTP bukanlah jaminan keselamatan di akhirat. Bukan juga jaminan keunggulan sebagaimana yang dijanjikan dalam Kitab Suci.” Menjadi Islam, menurut perspektif “kata kerja”, berarti mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai di dalamnya.

Islam, dengan demikian, cenderung dilihat secara praksis dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Maiyah berupaya memperjuangkan manfaat. Entah itu dalam wujud apa pun, kalau ia bermanfaat bagi orang lain, maka pada aras itulah Maiyah telah menjadi jalan kenabian.

Islam sebagai nilai praksis dan manfaat sebagai orientasi sosial menegaskan bahwa Maiyah selama ini memegang erat dua nilai kepribadian Rasulullah. Menurut pendapat Syaikh Kamba, dua nilai itu antara lain kemandirian dan kedaulatan diri. Nahasnya dua nilai inilah yang justru diabaikan kebanyakan umat Islam, padahal itu merupakan hal “…paling esensial dalam ajaran dan kepribadian Nabi Muhammad Saw…” (hlm. 243).

Buku ini saya kira mewacanakan banyak hal seputar taswuf, jalan kenabian, dan Maiyah. Syaikh Kamba dengan tegas mengajukan betapa pentingnya kembali kepada ajaran yang “murni” dan “autentik” agar tak terjebak konstruksi sejarah yang niscaya merupakan hasil dari pergulatan sosial-politik tertentu.

Kembali kepada kemurnian dan keaslian jangan dipandang sebagaimana kelompok puritan menolak segala sesuatu yang bid’ah, tahayul, maupun khurafat. Beda konteks. Syaikh Kamba hendak menegaskan betapa pentingnya akal sehat dan nurani untuk menyelidiki segala sesuatu. Terutama dalam beragama.

Agama seharusnya memerdekakan. Melalui tasawuf, jalan kenabian, dan Maiyah, Syaikh Kamba menggambarkan pokok masalah pembebasan dalam beragama secara bernas.