SDM versus Manusia Indonesia Seutuhnya

Sumber saya manusia (SDM) yang kita maksud selama ini sesungguhnya adalah SDIM atau sumber daya industrial (pada) manusia. Term SDM tidak lahir , misalnya, dari arena kebudayaan atau keberbudayaan, dengan sumber daya primer yang dimaksudkan adalah potensi kepribadian seseorang dalam kaitan-kaitan kebersamaan makhluk hidup: integritas dan kasih sayang sosial, kesalehan hati, empati dan toleransinya kepada orang lain, akhlak dan tasamuh-nya.

Istilah ‘sumber daya manusia’ lahir dari wilayah dan keperluan industri. Industrialisasi, yang kemudian menjadi ‘ideologi’ industrialisme, lahir dari suatu visi dan versi pandangan yang dominan mengenai perkembangan dan kemajuan hidup. Maka tekanan makna sumber daya manusia adalah (software-nya) daya manajerial dan profesionalisme, serta (hardware-nya) keterampilan kerja. Kedua hal tadi ditambah faktor-faktor psikologis yang secara khusus diperlukan oleh mekanisme industri: etos kerja, disiplin, semangat untuk maju, yang di sana sini berbias dengan keserakahan. Konsep sumber daya manusia mengaksentuasikan diri pada kesanggupan untuk produktif. Kejuruan diperlukan di sejumlah sisi dengan kadar tertentu. Kebaikan hati sering bertolak belakang dengan efisiensi. Kasih sayang kemanusiaan bisa menghalangi efektivitas.

Kalau Anda rewel dengan membawa-bawa esensi paling dalam dari nilai agama, yaitu zuhud (kesanggupan untuk mendayagunakan ‘materi’ sejauh dan sebatas keperluan sejati manusia hidup), itu sungguh-sungguh akan merepotkan organisasi dan manajemen tempat kerja Anda. Kalau salah manajemen bisa-bisa menjegal arus heboh kita semua dalam membangun masa depan perekonomian besar Asia Pasifik abad ke-21. Apalagi kalau konsep zuhud disalahterapkan menjadi budaya antimateri.

Dengan demikian, konsep sumber daya manusia yang sangat gegap gempita kita sosialisasikan di pergantian abad ini, pada hakikatnya berbeda prinsip dengan jargon lain yang kita sebut pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (MIS). Barangkali begini kita memahaminya, sumber daya manusia benar-benar merupakan tema konkret, sebagaimana ekonomi dan industri, bersama kekuasaan dan birokrasi, adalah benar-benar realitas — terhadap makhluk yang berjudul manusia harus mengabdi.

Sementara ‘membangun manusia Indonesia seutuhnya’ bukan bahasa dari realitas dan kemungkinan besar memang tidak diperlukan oleh realitas. Justru yang sebenarnya sedang kita selenggarakan adalah metode reduksi atas keutuhan manusia. Untuk profesionalisasi, efektivisasi dan efisiensi peradaban industri, manusia harus kita bawa ke ‘bengkel’, kita optimalkan sejumlah potensinya dan kita mandulkan potensi-potensi yang lain padanya.

‘Manusia Indonesia seutuhnya’ (MIS) adalah sebuah nyanyian. Sebuah retorika. Suatu jenis entertainment untuk meninabobokan hati kekanak-kanakan kita. Juga suatu kosmetika yang siapa pun tak akan menagih substansi darinya. Oleh karena itu, MIS tidak memerlukan perangkat sejarah apa-apa. Tidak butuh departemen, lembaga, kurikulum dan biaya.

Di alam teori SDM, kita jumpai perbenturan dengan MIS. Tapi dalam realitas, kemungkinan benturan semacam itu diam-diam kita sepakati untuk kita hindarkan bersama-sama. Kita dilahirkan oleh orang tua kita menjadi warga suatu negeri, tidak terutama untuk menjadi orang saleh meskipun profesinya ‘hanya’ satpam, tidak untuk menjadi orang baik hati meskipun pekerjaannya ‘sekadar’ buruh tani, serta tidak untuk manusia penuh kasih sayang yang menomorsatukan kebersamaan, meskipun kedudukannya ‘cuma’ tukang angkut barang di terminal.

Kita juga dididik dengan kurikulum-kurikulum resmi dan biaya besar tidak terutama untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Boleh egoris, asal skilled. Boleh individualistis, asal produktif pada spesialisasi tugasnya. Asal bisa mengerjakan soal ujian, lulus, meskipun bakat malingnya besar. Etos kerja tinggi jangan dikontrol oleh ketidakrakusan. Tak perlu kita kembangkan perangkat ilmu dan moralitas yang membedakan detail perbedaan antara semangat tinggi dengan keserakahan, progresivitas dengan mendongkel mitra kerja, profesionalisme, dan animality, atau rasionalitas bisnis dengan ketegaan hati.

<p”>Sebab kita disuruh lahir semata-mata to have. Atau lahir untuk to be, sehingga have. Have apa? Barang-barang harian yang standarlah, syukur yang melebihi semua tetangga, tetangga se-Indonesia. Maka to close-close-lah to Pak Anu atau Oom ini. Ikut sajalah apa maunya. Monoloyalitas? Ayo. Suruh pakai baju warna apa? Ayo saja. Kalau perlu disuruh menggusur paksa atau beri pelajaran kepada si mbalelo itu, I’m ready. Kita butuh makan, Brur. Kalau Ente sih lahir cenger sudah dapat warisan macam-macam. Jangan samakan. Yes you, me it is, sorrow! — Iya kamu! Saya ini soro (sengsara)!

Tentu Anda mafhum tema di belakang dialog itu adalah bahwa kalau pun ‘reduksionisme’ atas manusia (MIS) kita relakan, aktualisasi SDM tidak lantas dengan sendirinya mulus dan beres. Kita masih punya ‘kekayaan’ sejarah lain yang bernama feodalisme, neo-ultrafeodalisme, nepotisme, koneksisme, yang dari kandungannya lahir banyak kasus besar kolusi dan korupsi.

Demi Allah, saya bukan sedang menabur racun pesimisme bernegara dan bermasyarakat. Saya hanya menjalankan sikap kritis dari perspektif yang kebetulan hari ini lewat di otak saya.

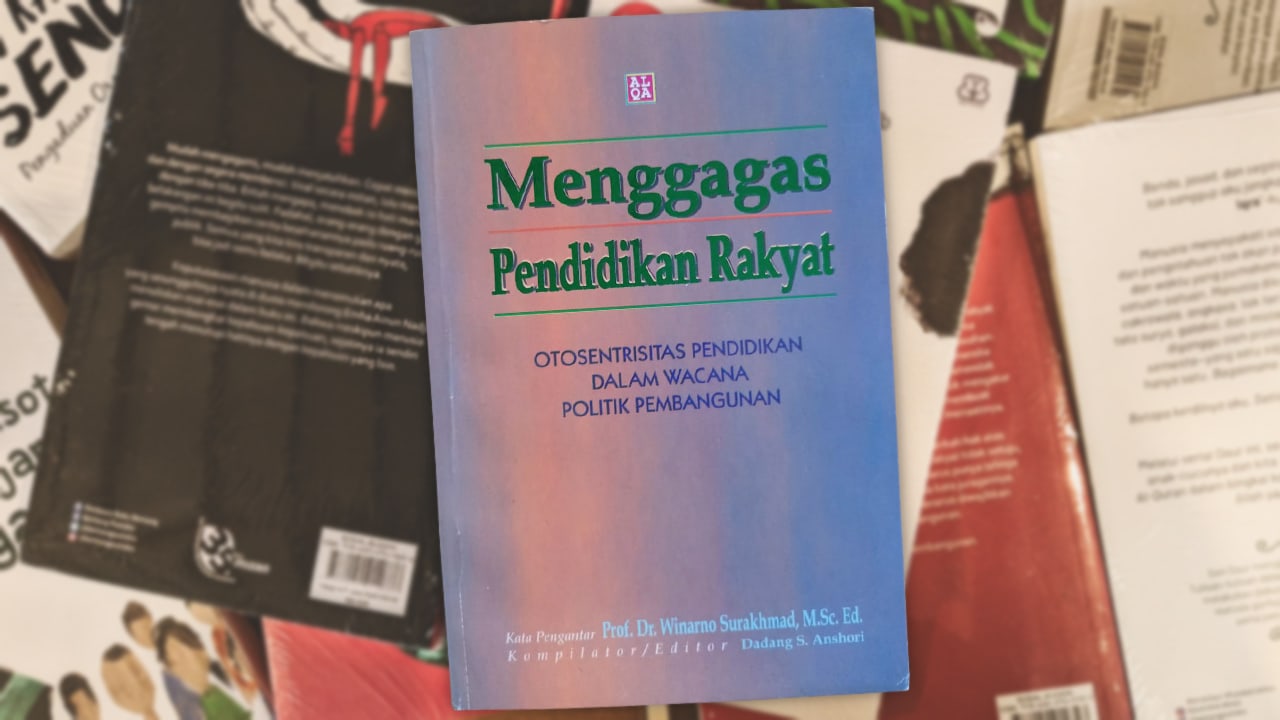

Dokumentasi Progress. Tulisan juga tergabung dalam sebuah buku antologi yang merekam diskusi mengenai pendidikan berjudul Menggagas Pendidikan Rakyat: Otosentrisitas Pendidikan dalam Wacana Politik Pembangunan, Alqaprint, Bandung, 2000