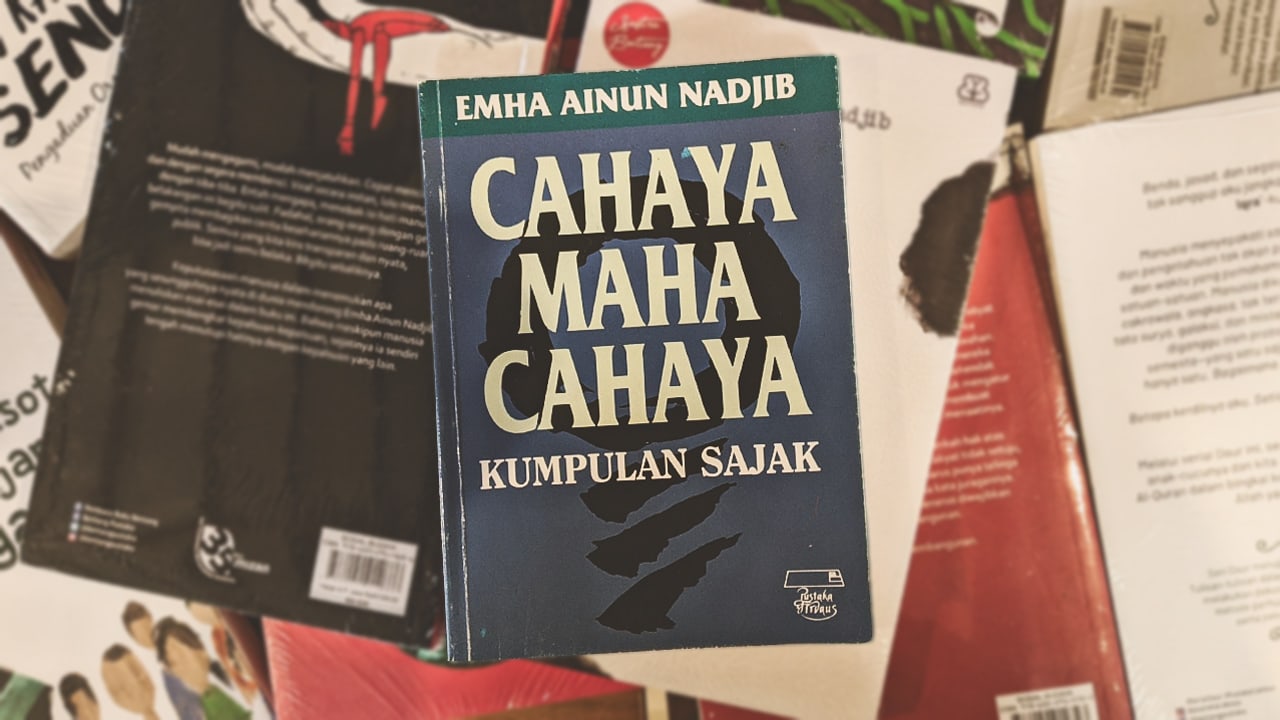

Pengantar Ringkas Cahaya Maha Cahaya

Catatan Redaksi: Dua puluh Sembilan tahun lalu, yakni tahun 1991, penerbit Pustaka Firdaus menerbitkan kumpulan sajak Mbah Nun berjudul Cahaya Maha Cahaya dan diberi kata pengantar oleh penyair dan sastrawan Sapardi Djoko Damono, yang pada pertengahan bulan lalu, 19 Juli 2020, telah dipanggil kembali ke haribaan-Nya. Untuk mengenang dan menghormati almarhum Sapardi Djoko Damomo, CAKNUN.COM menghadirkan kata pengantar tersebut.

Emha Ainun Nadjib kita kenal sebagai salah seorang tokoh kita yang sangat sibuk di berbagai forum diskusi, ceramah, dan seminar; ia pun sangat sering kita jumpai sebagai penulis kolom di banyak media cetak. Dalam berbagai kegiatannya itu, ia mendapat perhatian antara lain sebab perhatiannya terhadap masalah hangat terutama di bidang sosial, budaya, dan — tentu saja — politik. Ada kesan kuat bahwa tokoh ini memberi tekanan pada masalah dan gagasan besar yang menyangkut masyarakat luas. Meskipun demikian, dalam banyak kolom yang ditulisnya, ia tidak jarang menunjukkan kepenyairan-nya, yakni sikap yang tidak secara mudah menarik kesimpulan tegas mengenai suatu masalah. Orang kadang-kadang menyebut sikap itu ambigu, bermakna jamak, suatu sifat yang memang sudah secara konvensional dimiliki puisi pada khususnya dan sastra pada umumnya.

Dalam Cahaya Maha Cahaya ini kita berjumpa Emha penyair, yakni makhluk berakal yang bertanya tentang sangkan paraning dumadi — asal muasal dan tujuan segala ciptaan ini. Si penyair, dalam sajak-sajak yang dikumpulkan ini, sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap berbagai masalah “mendesak” yang sering muncul susul-menyusul, yang dengan cepat bisa menjadi panas, menjalar, dan dingin kembali tergantung pada situasi atau masalah yang menyusulnya. Dalam kumpulan ini, Emha tampil dengan serangkaian “masalah” yang sama sekali tidak hangat, panas, apalagi mendesak; ini bagi saya penting, bukan karena ia tidak mengungkapkan masalah sosial (yang bisa saja menciptakan puisi berharga jika disampaikan dengan subtil, meskipun lebih sering menghasilkan puisi yang benar-benar mengganggu nurani kita saja), tetapi lebih karena di tengah-tengah hiruk-pikuk kesibukannya itu ia masih sempat merenung. Ini, sekali lagi, bagi saya penting sebab tokoh yang diberi tugas oleh masyarakat untuk ikut memikirkan “nasib” orang banyak sebaiknya juga sempat merenungkan berbagai masalah yang menyangkut masing-masing anggota masyarakat itu sebagai individu.

Dalam renungannya itu, Emha tidak sama sekali meninggalkan kenyataan adanya hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai dirinya sendiri. Anggapan yang dikenakan masyarakat terhadap individu tidak jarang bertentangan secara hakiki dengan anggapan si individu itu terhadap dirinya sendiri. Ini merupakan sumber keresahan manusia sebagai binatang yang berakal; ia tidak bisa dengan mudah menghapus anggapan itu karena di satu pihak ia memang kadang memerlukannya, tetapi di lain pihak ia tahu persis anggapan yang menyangkut dirinya itu sama sekali tidak benar. Baca tiga bait dari “Kau Pandang Aku” ini:

kau pandang aku batu

kau gempur dengan peluru

padahal aku angin

...

kau pandang aku boneka

kau sandangkan sutera

padahal aku jiwa

kau pandang aku ruh perutusan

kau ikut masuk hutan

padahal aku gila

Memang, dalam menafsirkan sajak ini kita boleh agak bimbang tentang “kau”, Tuhan atau manusia. Namun lawan bicara penyair dalam sajak ini tentunya manusia, yang mewakili dunia luar dirinya yakni masyarakat, yang memiliki anggapan lain dengan apa yang diketahui oleh si aku mengenai dirinya sendiri. Sengaja saya kutip sebagian sajak ini sebab Emha memiliki posisi penting dalam masyarakat yang menyuarakan masalah sosial. Si aku lirik menyadari adanya perbedaan hakiki antara anggapan orang terhadap dirinya dan pengetahuannya mengenai dirinya sendiri. Ini salah satu sumber keresahan yang, bagi makhluk berakal, sulit dikesampingkan begitu saja.

Dan ketika memandang dirinya sendiri, makhluk berakal ini ternyata menghadapi sumber keresahan lain. Dalam dirinya ada ketegangan antara keinginan untuk sepenuhnya menjadi manusia dan kenyataan bahwa ia merupakan bagian tak terpisahkan dan Sang Pencipta. Katanya, dalam “Sudah Kubuang-buang”,

Sudah kubuang-buang tuhan

Agar sampai ke yang tak terucapkan

Namun tak sekali ia tak sedia tak hadir

Terus mengada mengada bagai darah mengalir

...

Sudah kubuang-buang

Sudah kubuang-buang

Ia makin saja tuhan

Makin saja Tuhan

Sumber keresahan ini ternyata tidak menghasilkan kerenggangan, tetapi justru keakraban antara manusia dan Sang Pencipta. Saya sebut keakraban sebab nyatanya hubungan itu menyadarkan si aku lirik bahwa “seusai batas filsafat dan ilmu/tertangkap sudah sendau-guraumu”, seperti yang diungkapkannya dalam “Dengan Seribu Kali Mati”. Kalaupun hubungan antara Tuhan dan manusia itu harus merupakan hubungan antara Tuan dan hamba, tidak perlu harus tercipta pula sikap “resmi” di dalamnya. Manusia berasal dari-Nya, dan ia sadar bahwa harus kembali kepada-Nya; demikianlah maka hidup ini merupakan serangkaian kegiatan di sepanjang jalan pulang. Dalam perjalanan ini manusia menyadari kehadiran-Nya selalu, dan dalam sajak “Menderas” Emha menciptakan citraan yang orisinal, yang mengungkapkan keakraban hubungan tersebut. Saya kutip selengkapnya:

MENDERAS

Menderas di darah

Aku yang lain, yang Allah

Menderas, mengalir kepadaku

Seperti aliran sungaiku ke lautnya

Menderas, menggelombang

Seperti ombaknya pada airku

Kami ganti mengganti

Saling mengkau, mengia, mengaku

Kami berdenyut bagai satu

Kami bergiliran bagai dua

Kami menghilang, menjelma aku

Sesukanya, sesuka kami, sesukaku

Kami bercanda, siang malam bercanda

Bermain-main hidup di dunia

Hubungan makhluk berakal dengan Tuhan itu selanjutnya menggoda si penyair untuk mengungkapkan juga pandangannya mengenai hubungan antara alam dan Sang Pencipta. Ia menggambarkannya seolah hubungan itu mirip dengan hubungan Tuhan-manusia, tentu saja tanpa keresahan yang menjadi milik khusus manusia. Sajak Emha yang menyinggung ini adalah “Doa Syukur Sawah Ladang”. Sajak ini menarik tidak saja sebab Emha, yang sering dibayangkan selalu berurusan dengan masalah kota ternyata masih bisa menciptakan citraan sawah ladang, tetapi terutama sebab sajak itu indah dan menawarkan kearifan yang sederhana. Juga dalam sajak itu terjalin hubungan “segi tiga” antara Tuhan, alam, dan manusia, suatu hubungan yang digambarkan sebagai tidak rumit namun hakiki. Dua bait pertama ini akan menunjukkan apa yang saya maksudkan:

atas padi yang engkau tumbuhkan dari sawah ladang bumimu, kupanjatkan syukur dan kunyanyikan lagu gembira sebagaimana padi itu sendiri berterima kasih kepadamu dan bersuka ria

lahir dari tanah, menguning di sawah, menjadi beras di tampah, kemudian sebagai nasi memasuki tenggorokan hambamu yang gerah, adalah cara paling mulia bagi padi untuk tiba kembali di pangkuanmu

Tentu saja kita bisa mempersoalkan bahwa hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam itu dipandang dari segi manusia. Memang. Sebab manusialah makhluk berakal, dialah yang merenungkan hubungan-hubungan itu, dan bukan alam — apalagi Tuhan, Yang Maha Tahu. Dan justru karena manusia itu makhluk berakal, pertanyaan, yang tak jarang bisa membuatnya resah, tidak hanya berhenti di ladang, tetapi terus membumbung ke entah batasnya. Dalam “Tempayan Agung” Emha bertanya:

Apakah ruang alam semesta ini semacam tempayan maha raksasa yang disangga oleh beberapa malaikat, sementara jutaan malaikat lainnya melayang-layang berseliweran di sekitarnya?

...

Adakah tepian tempayan itu sendiri dari kayu-kayu yang ditebang oleh para malaikat dari sorga, ataukah ia sekedar kekosongan yang hanya bisa kutatap dengan mata jiwa?

Di sini penyair tidak jauh bedanya dengan anak kecil yang dengan bebas membiarkan angan-angannya bekerja jika ia menghadapi masalah yang hampir pasti tak akan ada jawabannya. Di sini pula jelas bahwa sumber keresahan penyair dan anak kecil tidak jauh bedanya: bahkan mungkin tidak begitu meleset jika dikatakan bahwa penyair adalah anak kecil yang kebebasan angan-angannya sudah dibatasi oleh pengalaman. Dalam kebanyakan sajak yang dikumpulkan dalam Cahaya Maha Cahaya ini, Emha Ainun Nadjib telah memasuki sumber keresahan lain, yakni ketegangan yang timbul antara keinginan untuk kembali ke angan-angan anak-anak dan kenyataan bahwa ia manusia berakal yang sudah terlanjur mengalami dan tunduk pada berbagai konvensi dalam masyarakat. Keresahan yang ada dalam dirinya itulah yang mendorongnya menjadi penyair.

Depok, Juli 1991