Cak Nun Menubuh dalam Aksara

Ada kalanya rindang hati ini

alangkah teduhnya, Papa

Tapi mercu kini tak lagi bisa berjanji

Seribu badai meranah duka

Lantaran hati-hati kelabu

yang nanar mengelabu

Lantaran hari-hari kemarin

ialah hari-hari yang kepalang

Kejamnya masa menebar lintasan busa bisa

Tapi sejuta genggam tangan

telah melonjak, Papa

Pada keharuan tanah subur ini hari

Airmata sedunia menjelma jadi baru

Ayu, Papa! Ilalang ganas kita babat

ganti yang bernas

Hati yang putih bakal meluluh

segala kegersangan

Tahun Baru (1969)

I

Sebagian besar ingatan kolektif mengenai Muhammad Ainun Nadjib — selanjutnya ditulis Cak Nun — adalah seorang penulis produktif yang konsisten mewacanakan tema-tema multidisiplin. Kendati langgam tulisannya relatif generik dengan melambungkan pokok masalah sosial ke transendensi, Ia lihai membasiskan kembali menuju dua ide seputar manusia dan kemanusiaan. Dua pokok manusia dan kemanusiaan ini Cak Nun tubuhkan lebih utuh ke riuk paling kecil serta acap (di)alienasi(kan) tatanan politik makro: wong cilik.

Rakyat sebagai komponen paling inti dalam ranah negara menempati subjek strategis tulisan Cak Nun. Meskipun gagasan kerakyatan yang dimaksudkan di sini beraneka rupa, terlebih posisinya merupakan kumpulan dari masyarakat yang mengikatkan diri ke dalam konsep negara-bangsa, Ia memotret dimensi itu sebagai wujud keberpihakan. Tulisan Cak Nun menyiratkan keberpihakan kepada subjek-subjek yang tertindas oleh ketidakadilan sosial, politik, maupun ekonomi. Praktis corak tulisannya itu tak lahir secara natural. Ia muncul atas respons sadar Cak Nun selama berada di beragam komunitas. Salah satunya Persada Studi Klub di Malioboro era 70-an.

Tahun 70-an ini menjadi titik awal Cak Nun dalam berproses di dunia kepenulisan. Kalau dikategorikan ke dalam tiga genre tulisan, pada tahun tersebut ia mendalami puisi, jurnalistik, dan esai. Ketiga jenis tulisan demikian didalami secara otodidak, bukan dalam pengertian akademis, sebagaimana dipahami kurikulum sekolah maupun universitas. Sekalipun Ia sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi, UGM, selama empat bulan, aktivitas didaktik paling banyak di Malioboro bersama lingkaran Umbu Landu Paranggi.

Publikasi pertama Cak Nun dalam genre puisi tahun 1969 berjudul Tahun Baru (lihat kutipan puisi di prolog). Tahun itu Ia masih berusia 16 tahun dan Harian Pelopor menjadi media perdana buah penanya diterbitkan. Pada masa berseragam putih abu-abu sampai 1975 aktivitas sosialnya banyak dihabiskan di Malioboro. Patut diketahui Malioboro waktu itu menjadi poros pertemuan para seniman, sastrawan, maupun aktivis mahasiswa. Malioboro menjadi salah satu poros selain Gampingan dan Bulaksumur. Posisi ini menandai terdapat dialektika antara sastra, seni rupa, dan intelektual.

Garis batas ‘imajiner’ semacam itu memberikan pandangan betapa proses kreatif di Yogyakarta periode Malioboro-Gampingan-Bulaksumur sedemikian subur. Seniman kerap duduk bersila sedang melukis di titik nol kilometer, sedangkan di ujung utara sekitar patung Sudirman para sastrawan melingkar membincangkan karya sastra. Proses dialog di antara mereka praktis terjadi. Terlebih beberapa dari mereka berstatus sebagai mahasiswa di pelbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Namun, jangan dibayangkan persinggungan antarlingkaran itu bersifat formal, melainkan cenderung dinamis. Kalaupun dikerangkakan secara baku, perbedaan antarruang kolektif di sana sekadar meliputi ragam minat. Boleh jadi seseorang mengikuti semua kolektif itu tanpa membedakan diri mana seni rupa, sastra, maupun dunia gerakan mahasiswa. Sedemikian cair dan kompleks ruang kreativitas di pusaran Malioboro menandakan antara ‘kami’ dan ‘mereka’ di satu sisi terkadang bias, namun di sisi lain mengeras. Sebuah potret wajar dalam dinamika proses kreatif anak muda waktu itu.

II

Iman Budhi Santosa (Romo Iman) pernah menuturkan kalau penamaan Presiden Malioboro yang disematkan kepada Umbu Landu Paranggi itu dicetuskan oleh pelukis Hardi. Predikat itu belakangan dikenal generasi muda setelahnya sebagai penamaan yang terberi, padahal terdapat prakondisi partikular kenapa dipredikatkan demikian. Bahkan Suminto A. Sayuti pernah menyembu Umbu itu sebagai carik Persada Studi Klub. Selain dua predikat tersebut terdapat juga istilah-istilah lain yang bernuansa penghormatan.

Cak Nun sendiri menyebut Umbu sebagai guru dalam pengertian literal. Ia menyebut demikian bukan tanpa alasan bila menengok rekam jejaknya selama di Malioboro niscaya terikat oleh keperanan Umbu. Keperanan di sini mesti diperikat oleh relasi proses kreatif menulis yang bukan sekadar mengajarkan menulis, melainkan bagaimana prakondisi menulis mesti dilalui dan dimungkinkan. Bagaimana gerangan hal itu? Apa yang unik dari proses di sana?

Kalau kita melacak publikasi buku pertama Cak Nun berbentuk antologi puisi berjudul M Frustrasi dan Sajak-sajak Cinta (1975), tersirat langgam puitiknya yang kental akan nuansa keseharian. Saya kutipkan salah satu puisi bertajuk “M” Frustasi! (1) sebagai berikut. // Saudara-saudara!// Aku mau tidur// Tolong bantu doa// Agar tak bangun lagi// Gelora, gelora// Meleset dari dada// Gelora, gelora// Kau ke mana// Sejak Kaukucilkan// aku dari sejuta gemuruh// Dari sejuta kepala// Yang bangkit// Dari sejuta tangan// Yang menuding ke langit!// O, saudara-saudara!// Aku mau tidur// Tolong bantu doa// Agar kekal lelap mendengkur….

Aku-lirik puisi tersebut dapat diberi makna betapa sang subjek merasa naik pitam dengan keadaan yang dilalui, entah karena kondisi sumpek atas persoalan hidup atau sekadar ungkapan privat penyair kepada Tuhan. Segala problem yang melilit itu oleh penyair akhirnya ingin dipungkasi dengan //Aku mau tidur// sebab aktivitas itu dikiranya mampu menyelesaikan masalah meski bersifat sementara. Berjibaku dengan problem — atau pantulan masalah sosial yang diadaptasikan penyair — memberi benang merah kalau sang-aku niscaya kembali kepada-Nya. Bahwa masalah itu dijawab oleh Sang Aku itu soal terakhir, namun puisi ini memberi gambaran betapa penyair menjalin-kelindankan masalah sosial, eksistensial, dan transendensi menjadi lebih akrab.

Secara garis besar M Frustrasi dan Sajak-sajak Cinta mencakup bagaimana eksistensi aku-lirik bertemu dengan keberadaan Yang Lain. Kalau melihat psikologi penyair yang menulis sajak-sajak itu di era 70-an, maka sejak muda ia inheren oleh, dari, dan dalam proses kreatif di Malioboro. Cak Nun di usia 20-an yang telah memilih tempat menggelandang di area utara Keraton Yogyakarta tersebut sedikit-banyak membentuk kekhasan tulisan kreatifnya. Kembali ke pertanyaan di atas sejauh mana Persada Studi Klub membentuk para penyair muda waktu itu? Apa yang diteladankan Umbu sebagai inisiator komunitas?

Saya kembali ke ujaran Romo Iman manakala mengisahkan Umbu dan anak-anak muda lain setelah semalam suntuk menerapkan laku jalan kaki di sepanjang jalan Kota Yogyakarta. Suatu ketika Umbu berkata, “Pulanglah ke rumah masing-masing.” Kalimat imperatif ini dapat diberi makna banyak, namun satu tafsir yang mengena: pulang berarti kembali menuju ke diri sendiri. Apa artinya menuju diri sendiri di tengah hiruk-pikuk Malioboro?

Umbu, pendek kata, tak mengajarkan keterampilan menulis, tapi cenderung ‘kehidupan puisi’ yang terus-menerus diproyeksikan melalui laku. Sebagian besar kisah yang menyangkut Persada Studi Klub dan Umbu selalu meninggalkan kesan bagi pendengarnya. Bagi saksi sejarah yang pada periode 70-an bersemuka dengannya barangkali tak mengherankan, justru malah membekas menjadi kontemplasi, namun akan berbeda bila disimak oleh generasi kiwari saat ini. Malah berbekas kesan absurd, setidaknya bagi saya: mengapa mengajak berjalan kaki tanpa sepatah kata dan diakhiri dengan perintah pulang ke rumah?

III

Warisan memori sosial, seperti halnya dituturkan seputar Umbu dan Persada Studi Klub, memang menimbulkan kesan beraneka rupa, tergantung siapa dan bagaimana kondisi penangkapannya. Satu konsep ‘kehidupan puisi’ yang dimaksudkan di sana menegaskan betapa puisi yang dituliskan sesungguhnya merupakan ekspresi esoteris sang pengarang. Secara teknis ia dituliskan ke dalam medium kertas dengan menggunakan mesin tik. Akan tetapi, prakondisi sebelum puisi itu ditulis telah menempati terlebih dahulu sebagai sebuah pengalaman penyair. Dengan kata lain, inspirasi mendahului puisi.

Pola linier seperti inspirasi mendahului puisi ini juga problematis bila sekadar disamakan dengan klaim utama filsafat eksistensialisme ala Jean-Paul Sartre, yakni l’existence précède l’essence — eksistensi mendahului esensi. Pandangan ini berangkat dari penolakan terhadap filsafat tradisional yang menyatakan kodrat lebih mendasar dan tak dapat diubah ketimbang keberadaan. Oleh karena manusia telah menyadari kalau dirinya mempunyai kesadaran, maka nilai dan makna kehidupan mereka ia tentukan sendiri. Pada gilirannya pandangan ini mengetengahkan identitas kedirian sebagai pokok sebab-akibat di luar manusia.

Bagi Cak Nun, terutama, esensi dan eksistensi dalam konteks proses kreatif penulisan, dapat berlaku mendahului atau didahului. Artinya, ia tak selinier mana hal yang terlebih dahulu dominan, tetapi justru keduanya bergantung pada konteks di mana karya kreatif itu dilahirkan. Bahkan lebih radikal ia menjungkirbalikkan dikotomi tersebut dengan peran orang ketiga sebagai causa prima yang justru mendikte proses penulisan. Siapa gerangan ia? Oleh Cak Nun, suatu ketika, ia menyebut peran Yang Lain. Tiada lain dan tiada bukan adalah Tuhan.

Klaim ini dimengerti bila menelusuri jejak proses kreatif menulis Cak Nun yang selalu berpusar pada satu hal, sebagaimana telah disinggung di awal seputar transendensi. Pokok transendensi ini memang menubuh ke dalam kredo kepenulisan Cak Nun karena betapapun ia menulis karena memungut inspirasi ilahiah. Terlepas dari bagaimana proses pemungutan itu, Ia sendiri mengatakan kalau selama ini menulis, baginya, serupa mencatat ayat-ayat semesta yang terhampar sedemikian rupa. Secara implisit Ia menjelaskan bahwa proses menulis (baca: mencatat) sama dengan ‘diperjalankan’ oleh Yang Maha.

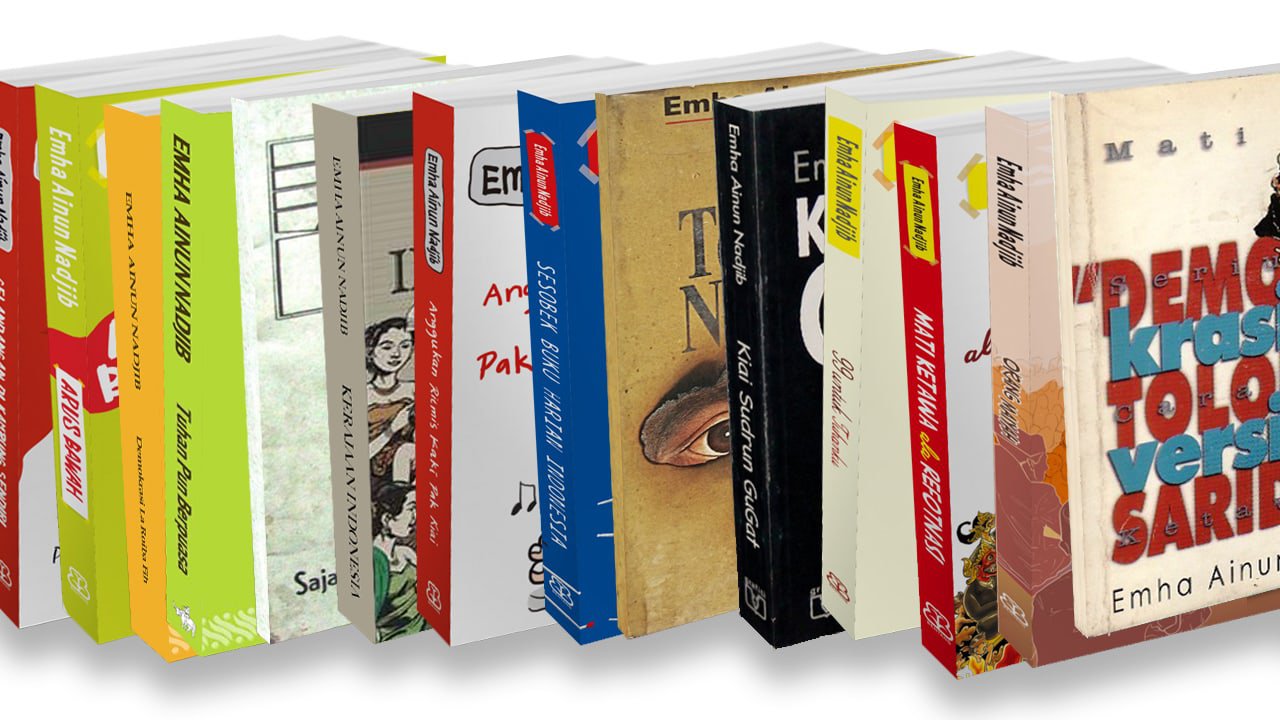

Kecenderungan idiosinkratik—berhubungan dengan sifat atau keadaan yang menyebabkan sesuatu menjadi berlainan—ini memang di luar arus utama di satu pihak, sedangkan di pihak lain menyiratkan energi tiada habis proses kreatif Cak Nun. Dari tahun 1975 hingga 2020 Ia telah melahirkan 92 buku yang sebagian besar berupa esai (46), puisi (16), dan naskah drama (16). Di luar industri dunia penerbitan, gagasan yang dibawanya konsisten mewacanakan manusia dan kemanusiaan dengan langgam wong cilik sebagai preferensi utama.

IV

Pada tiap dinamika tulis-menulis yang ditandaskan Cak Nun sebagian besar merupakan hasil dari pergumulannya dengan masyarakat akar rumput, sehingga langgam produksi pengetahuan yang disampaikannya sangat empiris. Ia tak menulis dengan pretensi sebagai ilmuan sosial yang memperbincangkan sosial-kemasyarakatan, namun cenderung sebagai manusia yang mustahil lepas dari hiruk-pikuk kerakyatan. Itu kenapa ide yang diserap dan diekspresikan oleh Cak Nun tak kering-kerontang. Hal tersebut juga didukung oleh kelihaiannya dalam membungkus gagasan melalui gaya bahasa metaforis maupun analogis sebagai perumpamaan, sehingga kekhasan tulisannya alih-alih deskriptif, malah justru lebih naratif.

Konsekuensi logis dari tulisan naratif ini memudahkan pembaca luas mudah menangkap substansi gagasan tanpa tedeng aling-aling. Di samping itu, gaya tulisan demikian juga enak didaras karena dominan perlambang sekaligus penokohan. Orang membaca pertama kali seperti disuguhkan alur cerita dengan pilihan kata (diksi) yang sesekali tak lazim, namun justru itulah yang menjadi kekhasan tulisan Cak Nun. Tanpa dibubuhkan nama penulis, semisalnya, orang yang rajin membaca tulisan Cak Nun akan otomatis menangkap siapa pengarangnya. Di sinilah letak kekuatan tulisan Cak Nun bagi sidang pembaca luas.

Saya mencatat salah satu penggalan tulisan Cak Nun berjudul Plesetan yang ditulis di Patangpuluhan pada 23 Feburari 1991 yang menarik dijadikan contoh.

// BAHASA pelesetan sedang kambuh di Yogyakarta. Naluri memelesetkan kata menular ke berbagai kalangan pergaulan, juga ke forum diskusi dan pementasan kesenian. Kalau orang pidato menyebutkan Sri Sultan Hamengku Buwono, seseorang menyeletuk — “Buwono Sudarsono”! Kalau penyair baca sajak “Disapu angin …”, terdengar suara — “Gedawan! Gedawan!”, dan satu oknum menyambung, “Gedawan Muhamad!”, serta lainnya, “Gedawan Solo!”, dan “Gedawan Durna!” Kalau di lesehan Malioboro Anda mendengar pembeli minta “to school! to school!”, itu perpadatan dari ayam goreng to school yang dipelesetkan dari I am going to school. Sering kali pelesetan itu bersambung-sambung dari orang ke orang. Kata krambil, artinya kelapa, yang oleh lidah Yogya diucapkan “kambil”, akan dilanjutkan menjadi “kambil menyelam minum air”//

Gagasan utama tulisan tersebut menjadi buah bibir di masyarakat Yogyakarta di tahun 90-an. Orang pertama kali membaca itu akan langsung menangkap apa yang diperbincangkan waktu itu, khususnya mereka yang mengikuti dinamika wacana plesetan. Ekspresi satu kata “Wah!” boleh jadi muncul sesaat setelah mendaras tiap paragraf di sana. Bukan karena penulisnya seorang Emha Ainun Nadjib, melainkan tulisan itu sangat khas dirinya, baik dari segi pengembangan ide, kalimat, paragraf, maupun pilihan kata. Ide dapat, humor apalagi!