‘Metiyem’ Pisungsung Adiluhung untuk Umbu Landu Paranggi

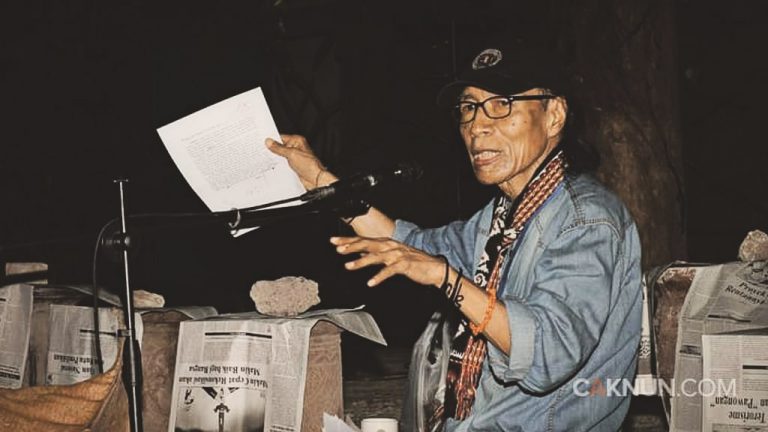

Sebuah buku langka dan legendaris berjudul ‘Metiyem, Pisungsung Adiluhung untuk Umbu Landu Paranggi’ sudah terbit atas prakarsa Bpk. Tjie Jehnsen dan Cak Nun (Emha Ainun Nadjib). Buku yang dipersiapkan lebih dua tahun ini telah diluncurkan pada 31 Juli 2019 di Rumah Budaya EAN, Kadipiro, Yogyakarta. Berlanjut dipersembahkan kepada Umbu Landu Paranggi, 5 Agustus 2019 di Umah Wisanggeni, Batu Bulan, Gianyar, Bali, menyertai penyerahan Ijazah Maiyah dari Komunitas Maiyah kepada sosok yang sama.

Umbu Landu Paranggi (ULP) adalah lelaki kelahiran Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, 10 Agustus 1943. Namun, ibarat petani, tidak kurang dari 50 tahun (sejak 1968 hingga 2018) ia memilih ‘bercocok tanam’ di luar kampung halamannya. Dengan semangat pengabdian tinggi dan tanpa pamrih, ia menumbuhkan benih-benih kreator sastra, seni budaya dan kemanusiaan di Yogyakarta (Jawa) dan Bali. Sampai hari ini pun ia tak berhenti mencangkul, membajak, menebar benih, menyiang, mendangir, memupuk. Walaupun demikian, setelah ribuan tumbuhan yang dibudidayakan tadi berbuah, ia tidak memungut hasilnya untuk pribadi. Bak seorang wong tani utun, ia sudah bahagia menyaksikan tanamannya tumbuh subur, bertunas, berbuah, memberikan manfaat nyata bagi manusia, hewan, burung, serangga, dan alam lingkungan di sekitarnya.

Kendati waktu sekolah dan kuliah di Yogya tidak berhasil mencecap pendidikan formal di Taman Siswa seperti dicita-citakan, tetapi selama menjalani ‘bimbingan’ proses kreatif bersastra kepada orang muda di Yogya hingga Bali, ULP justru berhasil menerapkan proses ‘asah-asih-asuh’-nya Ki Hajar Dewantara (alm). Melalui kedekatan batin antara kakak dan adik, sentuhan-sentuhan pikir dan rasa yang berkesinambungan, serta pembelajaran dalam mengenal dan memaknai kehidupan, ULP benar-benar menjelma ‘buku’ yang bakal terus dibaca dan dikaji oleh anak-anak asuhnya sampai tua.

Menariknya lagi, dalam menjalani olah pembelajaran hidup dan kreatif selama ini ULP nyaris melakukannya seorang diri. Laksana seekor burung merpati yang dalam tradisi Bali kuna disebut metiyem. Seekor merpati yang memiliki kemampuan dan ketahanan terbang membubung tinggi ke angkasa melebihi burung lain dalam sebuah peristiwa aduan. Merpati pemenang utama yang memiliki kemampuan terbang tertinggi dan paling lama dari sekian pemenang antar kelompok, dalam bahasa Bali disebut: metiyem. Sedangkan arti metiyem dalam konteks lomba ini menurut masyarakat Bali, lebih kurang: ‘tersembunyi di relung kulminasi antara langit dan bumi yang merupakan pencapaian sempurna dari ketinggian terbang seekor merpati’. Dalam buku ini Cak Nun dengan indah menggambarkan peristiwa metiyem dalam esainya sebagai berikut:

“Ketika para pecinta burung-burung Merpati memperlombakan ratusan makhluk-makhluk indah itu dengan menerbangkannya ke angkasa, semua pengagum keindahan ciptaan Tuhan berdebar-debar menyaksikannya dengan menengadah ke langit.

Rentang waktu yang mengalir mencatat urutan kelompok-kelompok Merpati yang turun dari angkasa. Yang paling duluan turun adalah rombongan merpati yang kalah. Rombongan demi rombongan bergiliran turun. Yang mereka penasaran menunggu adalah sesudah rentang waktu yang lama, Merpati mana yang paling akhir turun dari angkasa.

Ketika semua menyangka sudah tak ada lagi Merpati yang mengembara di angkasa – tiba-tiba dari balik awan tinggi, muncul Merpati, menukik, menembus mega, kemudian meluncur turun menghampiri pecintanya di antara ratusan orang lainnya.

Itulah Metiyem. Itulah makhluk yang kita sebut Umbu, yang kesejatiannya baru terlihat di ujung waktu. Itulah Umbu Metiyem, yang hidup di balik gumpalan-gumpalan awan.

Sementara kita adalah anak didik empat abad peradaban yang hanya melatih mata jasad untuk hanya mampu melihat yang wadag. Kita yang membusungkan dada di dalam keangkuhan peradaban materialisme, tidak tahu bahwa Umbu tersenyum menyaksikan kita dari balik lapisan mega-mega. Sedangkan kita tak mampu melihatnya.”

Namun, tentu saja prestasi yang ditunjukkan itu sama sekali bukan karena ULP ingin menang, atau menjadi pemenang. Melainkan, bagian dari ajaran yang diberikan kepada siapa pun yang bersedia mengapresiasi bagaimana setiap orang harus mengasah diri dan memacu langkah, sebagai laku prihatin untuk mencapai puncak prestasi kemanusiaannya.

***

Buku berjudul ‘Metiyem, Pisungsung Adiluhung untuk Umbu Landu Paranggi’ ini berisi tulisan dari 52 sastrawan yang dipresentasikan sebagai wujud kecil dari ucapan matur nuwun atau matur suksma kepada Saudara Tua Umbu Landu Paranggi yang telah memberikan bertumpuk momentum bersastra serta ajaran mengenai kearifan hidup kepada kita semua. Karena sampai usia 76 tahun (2019) ia tak pernah mundur setapak pun dari jalan hidup yang diyakini dan ditempuhnya. Sebagai orang tua, saudara, guru, motivator, sekaligus sahabat setia yang senantiasa muncul di setiap penjuru dan siap membantu siapa pun yang mulai menapakkan kaki ke dunia sastra. Mulai dari sejarah Persada Studi Klub (PSK) di Koran Minggu Pelopor Yogya hingga Bali Pos, ULP tetap mengamalkan semangat: ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

Buku setebal lebih dari 250 halaman ini dicetak dengan kertas art paper, dengan kualitas foto full color. Sedangkan isinya dipilah menjadi: 1) Prolog, 2) Catatan para sahabat yang sudah almarhum, 3) Catatan dari orang-orang Malioboro, 4) Catatan para sahabat, 5) Puisi Umbu Landu Paranggi, 6) Puisi-puisi Umbu Landu Paranggi di mata sahabat, 7) Catatan sastrawan-seniman-budayawan Bali – NTT, 8) Epilog.

Dalam prolog buku ini penyair Sapardi Djoko Damono menyatakan: “Setiap ingat Umbu, saya suka membayangkan sabana yang membentang antara tanah perbukitan dan laut yang batasnya cakrawala. Di sana saya bayangkan berkeliaran kuda-kuda, dan dari kejauhan tampak oleh saya seorang Pangeran, lelaki bertubuh kokoh di atas kuda memandang ke sekeliling yang lepas. Umbu. Dalam bayangan saya, ia menguasai keseluruhan pemandangan itu dan karenanya mampu mengubahnya menjadi apa saja. Tanah yang berbatu-batu, gerumbul yang tumbuh di sana-sini, rumputan, jalan setapak bekas kaki kuda, dan nun di sana laut yang terhampar selalu bergolak menyerukan suara-suara kekal ke daratan hening yang sesekali terganggu ringkik kuda. Umbu, dalam bayangan saya, adalah kebebasan itu.”

Sedangkan Cak Nun dalam epilog buku memaparkan: “Umbu bukan Penyair, ia pejalan Kehidupan Puisi. Jangan menunggu mana setoran kata-kata puisinya. Masukilah sunyi “kehidupan puisi”nya. Kalau tidak, cukup sapa ia dengan cinta, letakkan ia di wadah hati yang percaya. Atau lupakan, anggap ia tak ada, justru agar ia renyah tertawa.”

Iman Budhi Santosa