Mendialogkan Al-Qur`an dengan Pengalaman Empiris: Membincang Tadabbur Maiyah

Acap kali Al-Qur`an diposisikan sebagai kitab eksklusif yang bertengger di menara gading bagi sebagian orang. Pemosisian itu akhirnya membuat bentangan jarak antara manusia dan Al-Qur`an. Ia dikuduskan kemudian sebagai referensi teologis. Akibatnya, Al-Qur`an secara praktis direduksi total sebatas urusan syariat—suatu kerangka prosedural yang kaku, baku, dan beku.

Pola demikian jamak terjadi di kalangan muslim yang terlanjur sengaja membuat jarak antara subjek dan Al-Qur`an makin menganga. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah, khususnya, bertanggung jawab atas kecenderungan itu.

Agama Islam diajarkan semata-mata berdasarkan “tata cara formalistik”, sementara “pergumulan individual” yang intens justru ditutup rapat. Pada gilirannya model semacam itu merampingkan esensi Al-Qur`an yang sesungguhnya, yakni kitab bagi tiap peradaban, lintas zaman, seluruh manusia.

Banyak pula muslim bersemuka dengan Al-Qur`an melalui “orang ketiga” karena dianggap memiliki kredibilitas interpretasi secara intelektual. Mereka merupakan mufasir yang mempunyai tingkat ilmu pengetahuan yang mumpuni, sehingga hasil tafsirannya jamak dirujuk berdasarkan kategori tematis tertentu.

Tingkat keilmuan mereka tak perlu diragukan lagi sebab berjilid-jilid buku tafsir diproduksi sebagai bukti autentik literasi. Buku tafsir dengan beraneka versi pemahaman interpretatif tersebut menjadi rujukan tekstual generasi setelahnya. Kita kemudian mengenal pelbagai macam mazhab.

Di tengah wacana tafsir Al-Qur`an yang cenderung didominasi para intelektual, di satu sisi, Maiyah menawarkan konsep metodologis untuk memfamilierkan kitab bagi semesta alam itu. Maiyah mengenalkan bagaimana manusia dan Al-Qur`an menjadi tak berjarak, intens, dan privat lewat konsep tadabbur.

Tadabbur adalah cara personal menggumuli Al-Qur`an secara afektif dengan mendudukan pengalaman subjek sebagai titik pijak. Al-Qur`an melalui metode tadabbur menekankan kesadaran spiritual individu dalam kegiatan sehari-hari, sehingga posisi kitab itu bukan ditempatkan sebatas “yang lain”, melainkan dimanfiestasikan “kepada diri”.

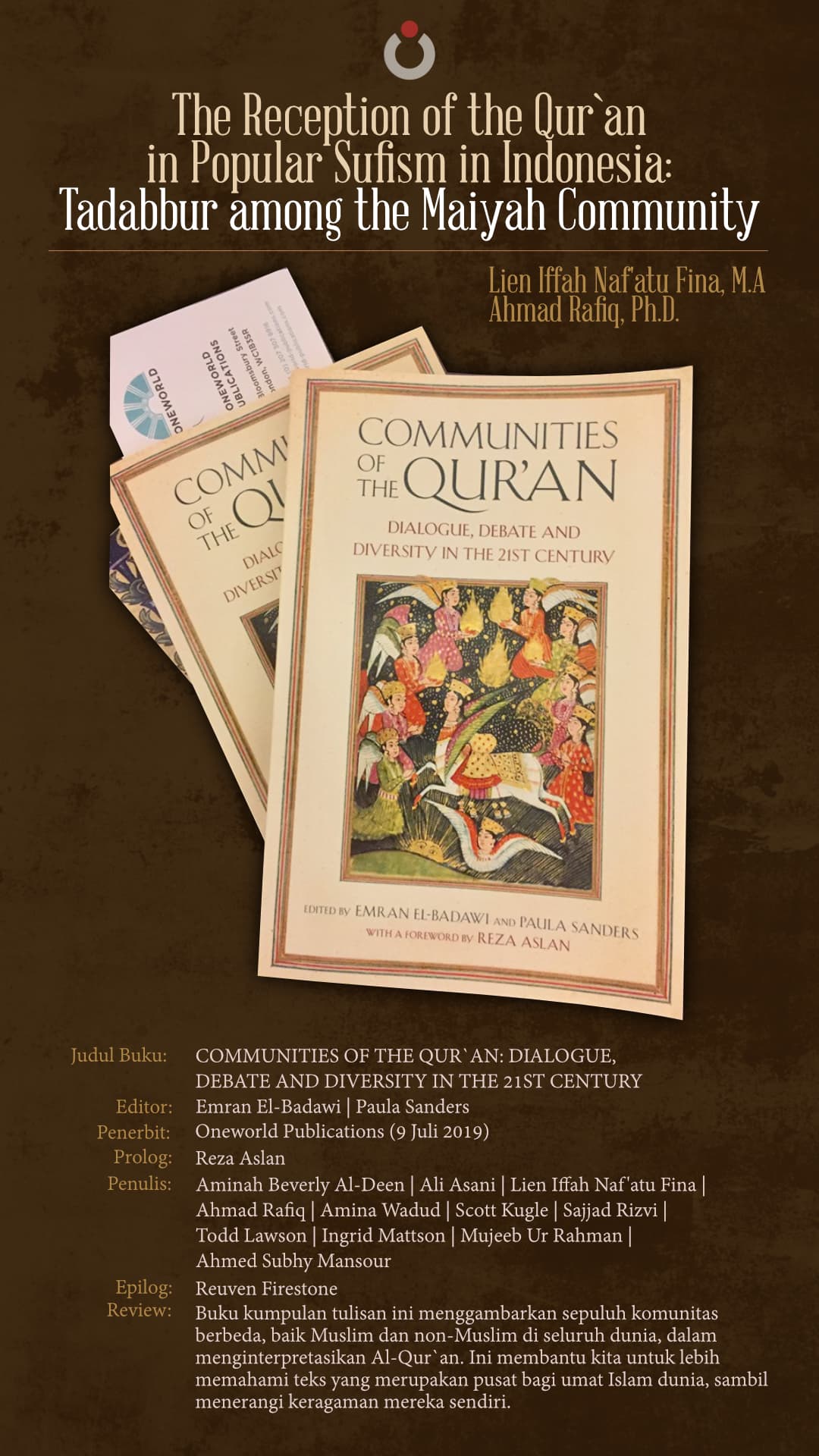

Konsep tadabbur secara praksis dikenalkan Muhammad Ainun Nadjib (Cak Nun), Ahmad Fuad Effendy (Cak Fuad), dan Muhammad Nursamad Kamba. Ketiganya membentangkan fondasi epistemologis tadabbur Al-Qur`an. Di lingkungan akademis, Lien Iffah Naf’atu Fina dan Ahmad Rafiq, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, kemudian mewacanakannya secara teoretis dalam tulisan The Reception of the Qur’an in Popular Sufism in Indonesia: Tadabbur among the Ma’iyah Community. Bagian kajian akademiknya menginduk dalam buku Communities of the Qur’an: Dialogue, Debate and Diversity in the 21st Century (Editor: Emran El-Badawi dan Pula Sanders) diterbitkan Oneworld Publications tahun 2019.

Orientasi orang yang ber-tadabbur terhadap Al-Qur`an adalah memungut nilai-nilai kontekstual yang berguna bagi perjalanan dirinya sendiri. Itu kenapa tadabbur mengondisikan seseorang agar terus menjadi pribadi yang baik serta dekat dengan Tuhan.

Posisi demikian agaknya relatif berbeda dengan konsep tafsir karena tadabbur menekankan “belajar dari Al-Qur`an”, bukan “belajar tentang Al-Qur`an”—dua paradigma yang poin pertama mengaksentuasikan Al-Qur`an sebagai sumber nilai dan lebih pada “biarkan Al-Qur`an berbicara kepadamu…”

Lien dan Rafiq memosisikan konsep tadabbur di Maiyah sebagai “wacana tandingan” terhadap pandangan komunal yang telah dianggap semacam “kebenaran”: orang tak harus memiliki kompetensi intelektual untuk bersemuka dengan Al-Qur`an secara eksklusif sebab siapa pun tanpa pandang bulu strata sosialnya memiliki otoritas sama dan setara.

Lebih lanjut ditegaskan, “Tadabbur is also a counter-discourse to a popular perception that grasping the meaning of the Qur`an is limited to scholars who are formally trained in Qur`anic sciences. Thus, it also aims to make the Qur`an meaningful for, and accessible by, everyone.”

Metode tadabbur kerap diwacanakan dalam praktik Maiyah secara rendah hati untuk terus bersama memunggut nilai-nilai Al-Qur`an, baik dipraksiskan oleh Cak Nun maupun jamaah lain. Ia serupa metode kolektif dalam rangka mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang diperbincangkan masyarakat Maiyah, dengan Al-Qur`an ditempatkan sebagai sumber primer. Rujukan tekstual Al-Qur`an itu digali sedalam-dalamnya sesuai relevansi penanya. Di situ kemudian membentuk pola interaksi yang dialogis.

Pertama, masyarakat Maiyah bertanya atas problem-problem yang dihadapi. Kedua, Cak Nun merespons pertanyaan itu dengan mendedah Al-Qur`an sebagai sumber ilmu melalui metode tadabbur, sehingga didapatkan jawaban yang kontekstual.

Kendatipun pola itu seakan-akan memposisikan Cak Nun sebagai perantara, beliau kemudian mempertegas: hasil tadabburnya terhadap Al-Qur`an bukan kebenaran mutlak dan final. Kebenaran itu dikatakannya harus terus ditempuh, dicari, dan digali. Hal ini mengeksplanasikan kalau kebeneran itu bersifat kontinu, sementara iktikad pencarian itulah yang mesti dihela.

Cak Nun menandaskan agar dirinya tak diposisikan sebagai titik sentral sekaligus transmisi pencarian kebenaran atas kandungan Al-Qur`an. Ia sekadar pembuka jalan tapi perjalanan tetap berada pada tanggung jawab masing-masing. Selama perjalanan itu menguatkan individu agar lebih baik dan terus mendekat kepada Tuhan maka orientasi tadabbur tertunaikan.

Kajian akademik Lien dan Rafiq berpusar pada persoalan tersebut dengan menghamparkan konteks historis tadabbur yang dimanifestasikan ke dalam praktik Maiyah. “The study of tadabbur provides a method to make the Qur’an down to earth and practical for muslims everywhere in the twenty-first century.”

Tadabbur sebagai sebuah pendekatan pengkajian Al-Qur`an, menurut Lien dan Rafiq, sebetulnya berakar dari sejarah gerakan Maiyah itu sendiri. Sebelum Maiyah diekspansikan ke santero negeri, embrionya bermula dari Pengajian Padhangmbulan dengan fokus tema pengajian tafsir. Dua penggawa pengajian yang diadakan di rumah orang tua Cak Nun di Jombang itu pada gilirannya memproduksi “tafsir tekstual”.

Bersama Cak Fuad, ia mendaras ayat tertentu dan ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia; berikutnya dijelaskan makna perkata untuk kemudian diinterpretasikan dengan merujuk referensi hadits sebagai penguat sehingga diperoleh keutuhan makna. Cak Nun tak sekadar menguak makna ayat secara literal. Ia secara cerdik mendialogkannya ke dalam konteks aktual pada masa itu.

Lien dan Rafiq mencatat, “He (Cak Nun) links the verses with contemporary political, social, cultural and religious situations, using the Qur`an as the perspective from which to analyze them. This has become the pattern of other Ma’iyah gatherings.”

Pola semacam itulah yang menjadi kerangka interaksi di Maiyah. Pemosisian Al-Qur`an sebagai referensi inti—Lien dan Rafiq menyebut the ultimate source of guidance — menerangkan pula posisi manusia yang sesungguhnya “jauh dari kebenaran”, sehingga oleh Tuhan “ditolong” lewat Rasulullah dan Al-Qur`an sebagai pedoman hidup. Itu kenapa, selain Al-Qur`an, Rasulullah saw juga merupakan figur sangat penting di Maiyah. Penghormatan kepadanya lalu diekspresikan melalui shalawat, sebuah tanda cinta Maiyah kepada “sebaik-baiknya makhluk” itu.

Saya kira kajian Lien dan Rafiq dalam bagian buku ini turut memberi landasan teoretis konsep tadabbur yang sering kali sekadar diwacanakan secara lisan di Maiyah. Dari konsepsi lisan yang juga dimanifestasikan secara dialogis, dua akademisi dari UIN SUKA tersebut, merumuskan secara akademik apa dan bagaimana tadabbur itu.

Sebagai sebuah konsep “pembumian” Al-Qur`an secara kontekstual, tadabbur merupakan bentuk sumbangsih Maiyah untuk khalayak luas. Siapa pun dapat hidup dari dan melalui Al-Qur`an sebagai pustaka kehidupan—semacam lentera penerang di jalan pencarian menuju kepada Yang Maha.