Lelaki ke-1000 di Ranjangku

Lelaki pertama yang meniduriku adalah suamiku sendiri dan lelaki yang mencampakkanku ke lelaki kedua adalah suamiku sendiri dan untuk perempuan yang begini busuk dan hampir tak mampu lagi melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini, maka lelaki kedua hanyalah saluran menuju lelaki ketiga, keempat, kesepuluh, keempat puluh, keseratus, ketujuh ratus…

Kututup pintu kamarku keras-keras, kukunci dan, “Pergi kau lelaki! Cuci mulut dan tubuhmu baik-baik sebab istrimu di rumah cukup dungu untuk kaukelabui.”

Bayangkan lelaki itu masih bisa berkata, ”Kau jangan murung dan menderita. Yesus dulu disalib untuk sesuatu yang lebih bernilai bagi umat manusia…”

”Aku tak punya Yesus! Aku pintar ngaji!” aku memotong.

Ia tersenyum, dan memandangku dengan mripat burung hantu. ”Kau putus asa, Nia…”

”Aku memang putus asa. Bukan kau. Jadi, pergilah!”

”Kau bukan perempuan yang tepat untuk berputus asa. Percayalah bahwa kehidupan ini sangat kaya. Dan, aku ini laki-laki. Laki-laki sejati hanya mengucapkan kata-kata yang memang pantas dan ia yakini untuk diucapkan. Keinginanku untuk mengambilmu dari neraka ini dan mengawinimu…”

”Cukup Ron! Jangan ucapkan apa-apa dan pergi!”

”Nia!”

Kudorong ia keluar. Pintu kututup.

Jangan ganggu. Kini aku mau tidur. Sama sekali tidur. Jangan ada mimpi dan jangan ada apa pun juga. Semua buruk dan durhaka.

Kuhempaskan tubuhku yang gembur, tenagaku yang terbengkalai, dan jiwaku yang arang keranjang.

Tengah malam sudah lewat. Kulemparkan handuk kecil basah ke kamar mandi mini di pojok. Di luar, musik sudah surut. Tinggal gemeremang suara beberapa lelaki, sesekali teriakan mabuk. Tapi Simon, lulusan Nusakambangan itu, pasti bisa membereskan segala kemungkinan.

Kupasrahkan segala kesendirianku di kasur. Tubuhku tergolek dan semuanya lemas. Kuhembuskan nafas panjang. Tapi, tak cukup panjang. Dadaku selalu sesak. Sahabatku dinding, atap, almari, kalender porno, handuk-handuk — sebenarnya ini semua kehidupan macam apa? Seorang perempuan, dari hari ke hari, dari jam ke jam, harus mengangkang…

Kumatikan lampu. “Sudahlah! Aku mau tidur. Sebenar-benarnya tidur. Tuhan, kenapa jarang ada tidur yang tanpa bangun kembali? Alangkah gampangnya itu bagiku. Namun baiklah. Asal sekarang ini jangan ada yang menggangguku. Kalau ada yang mengetuk pintu, akan kuteriaki. Kalau ia mengetuk lagi, teriakanku akan lebih keras. Kalau ia ulang lagi, akan kubuka pintu sedikit dan kuludahi mukanya. Dan, kalau ia masih mencoba merayu juga, akan kubunuh.

Datanglah besok, pada jam kerja, Semaumu. Nikmati tubuh dan senyumanku, kapan saja kau bernafsu. Tapi, jangan ganggu saat sendiriku. Sebab tak bisa lagi aku tersenyum. Aku tak boleh tersenyum untuk diriku sendiri. Aku bisa kehabisan, sebab ratusan bahkan ribuan lelaki sudah menunggu untuk membeli dan karena itu mereka merasa berhak sepenuhnya untuk memiliki keramahanku.

Padahal, aku sesungguhnya tak punya keramahan lagi. Coba, siapa yang lebih bijak dari pelacur? Tersenyum terus menerus kepada setiap lelaki, meladeninya seperti seorang permaisuri yang terbaik atau setidaknya seorang istri teladan, melakukan segala kemauannya tanpa boleh menolaknya kecuali aku kehilangan kemungkinan di hari-hari berikutnya. Aku harus ramah, supel, senyum, dalam keadaan apa pun. jadi, hitunglah berapa kekuatan jiwa yang kubutuhkan untuk melakukan itu tanpa ada hentinya. Sedang Pak Kyai di desaku sudah sukar tersenyum. Meladeni sekian ratus atau sekian ribu orang tiap hari, dan ia menjadi patung yang mengulurkan tangannya. Tetapi, ia dipercaya seperti Tuhan, dan aku, hanya bergantung pada dagingku.

Ah, kenapa mengeluh! Pelacur yang baik tak pernah mengeluh. Sekarang, “Tidur, tidur…”

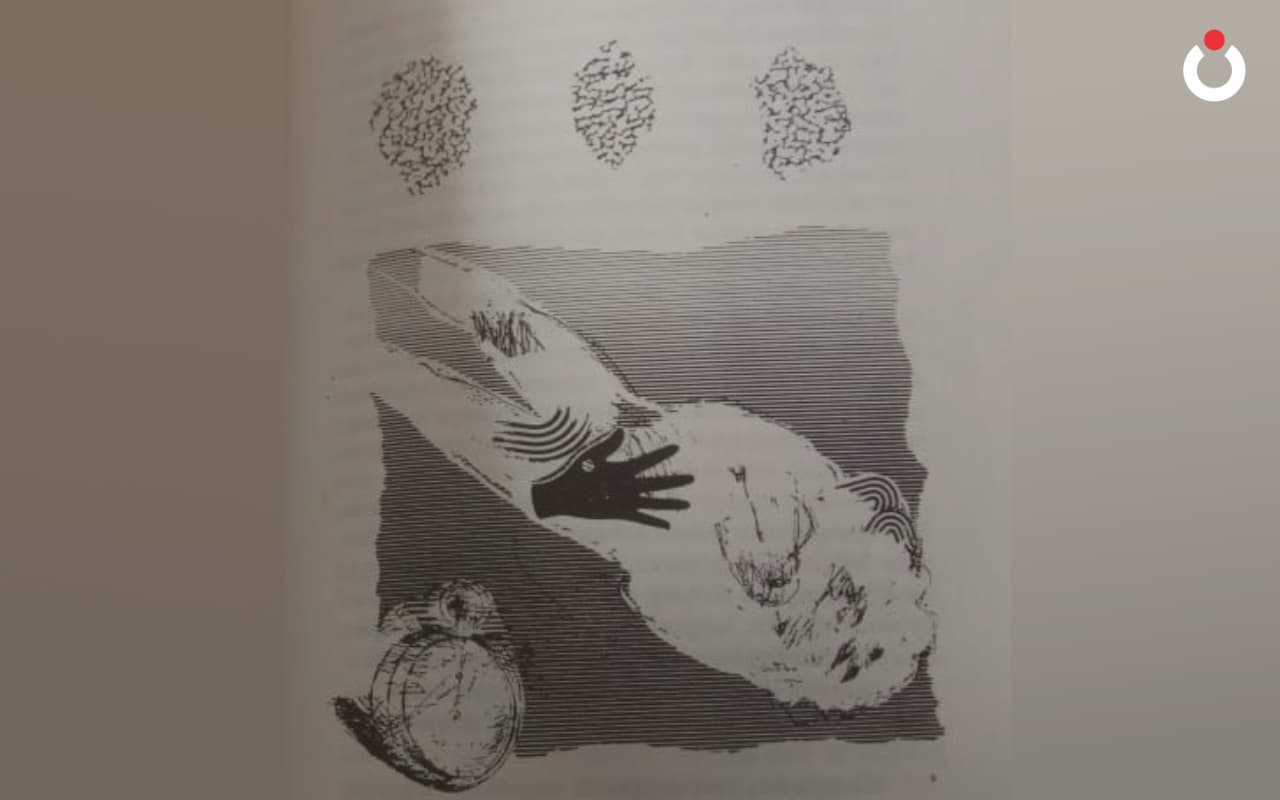

Apa lagi? Aku sudah hampir menyelesaikan salah satu kesempurnaan hidupku di muka bumi ini. Kini aku telah sampai pada lelaki ke-993. Bukan rekor yang cukup hebat, tapi ini ambang pintu kesempurnaan tersendiri bagiku. Tiga belas bulan sudah aku menekuni karierku ini, dengan berusaha sebaik-baiknya memenuhi segala aturan dan sopan santunnya. Terhadap hampir semua lelaki, moral dan solidaritasku tinggi. Karena itu, sebagai primadona di salah satu wisma “Pasar Daging” ini, rata-rata aku menerima 8 lelaki. Dalam sebulan, kira-kira libur seminggu. Dan selama ini aku ambil cuti hampir dua bulan. Cobalah hitung sendiri. Rekorku pasti lebih tinggi kalau saja tidak cukup banyak lelaki yang mengulangi hasratnya atasku beberapa kali…

Dan besok, kukira aku akan berpesta diam-diam dalam diriku, buat lelakiku yang keseribu. Tak tahu bagaimana, ini semua tak ada yang baik bagiku, tetapi ada hal yang menarik. Apa yang bisa menghiburku di dunia ini? Delapan lelaki setiap hari adalah hiburan yang berlebihan sehingga kehilangan daya hiburnya dan berubah menjadi kebosanan, kejenuhan dan rasa perih lahir batin. Minum? Sudah tak terhitung lagi, jiwaku sudah kebal. Nonton? Tamasya? Main kartu? Semua sudah hampa. Jangan pula sebut tentang kata-kata manis dari mulut lelaki!

Aku sudah mengecap segala yang manis dari laki-laki. Tetapi, manis hanyalah manis dan kenyataan hidup adalah bau yang lain lagi. Suamiku dulu kurang apa? Anak muda yang manis, pengusaha swasta yang berhasil, caranya berjalan seperti pendekar dan mulutnya seperti pujangga. Segala mimpi dan bayangan tentang hari depan ada dalam genggamannya. Namun, alasan terkuat sehingga aku menjadi istrinya adalah karena aku mencintainya, tanpa aku pernah mencintai lelaki mana pun sebelumnya. Apa yang kurang? Orang tuaku melarang kehendakku karena mempertimbangkan latar belakang lelaki itu: perbedaan agama, lingkungan pergaulannya, serta, kata ibu: “Cahaya matanya.”

Akan tetapi, kata orang, “lni zaman perubahan, anak dan orang tua tak akan bisa dipertemukan. Maka akhirnya kutempuhlah riwayat paling buruk dengan orangtuaku. Kami lari. Aku berbahagia sebentar, sampai akhirnya perlahan-lahan tiba saat kehidupan ini menunjukkan kuku-kukunya yang asli. Suamiku nafasnya pendek. Keramahannya terhadapku singkat umurnya dan makin surut. Dan, sederhana saja, belakangan bahwa ia mulai bermain dengan sekian perempuan lagi, dan ia tampak bergembira karena itu.

Teranglah sudah. Tak bisa kukuasai lukaku, tak bisa kurumuskan semua itu dengan pikiranku, dan untuk kembali ke orang tua aku amat sangat merasa dosa dan malu. Dan, untuk terperosok ke karierku yang baru ini, adalah kejadian yang sesepele orang beli rokok, meskipun untuk itu aku kemudian hijrah ke kota yang jauh dari daerah kelahiranku. Soal surat menyurat resmi? Sangat gampang dibereskan. Dan orang tuaku bukan keluarga yang cukup. Dengan kukirimi uang rutin, mulut mereka terkatup, meskipun ingatan tentang mereka merupakan siksaan sendiri bagiku. Janganlah persoalkan hal-hal sepele seperti itu. Bahkan di sini banyak kawan-kawanku yang memang sengaja dijual oleh suaminya, serta banyak contoh lain di antara puluhan ribu sahabat-sahabatku di kota ini.

”Kenapa kau bisa sampai di sini, Nia?” banyak sekali lelaki menanyakan seperti ini. Dan jawabanku sudah “kufotokopi” ratusan lembar. Sebab aku tahu tak ada pertanyaan lelaki yang mendalam. Mereka hanya “mesin” dari nafsunya, dan untuk hal-hal yang berbau cinta, kulayani mereka cukup dengan “kertas-kertas loakan.” Cinta itu tak ada. Karena itu, ia terlalu banyak dibicarakan.

”Kau pantas jadi bintang film!” ratusan lelaki memujiku. Dan mendengar itu selalu aku ingin berak.

”Mau jadi istriku?” rayunya.

”Kau yang jadi istriku, aku suamimu!” jawabku.

”Aku tidak mengerti…”

”Lelaki tak pernah mengerti!”

”Tidak semua, Nia.”

”Ya. Tidak semua. Jika lelaki ialah perempuan, maka ia bisa mengerti.”

”Aduh. Perempuan selalu membingungkan…”

”Lelaki selalu membunuh perlahan-lahan!”

Kalau sudah begitu mereka biasanya lantas putus asa dan cepat-cepat saja menggulatiku seperti monyet makan mangga. Tak ada bedanya. Semua yang mendatangiku adalah monyet-monyet. Baik ia sopir, pelaut, guru, pengusaha, mahasiswa, seniman, gali, penjudi, dosen, makelar, peternak, tuan tanah, pelayan, lurah, camat, jagal, pegawai, bandar, germo, botoh maupun bupati. Beberapa di antara mereka yang putus asa hidupnya, agak sedikit lebih baik. Yang lainnya menumpahkan segala dosa dan kehinaan di wajahku.

Jadi, buat apa kupikirkan monyet-monyet?

Sekarang, “Tiidur, tidur…”

Tidur lebih baik dari segala sesuatu. Kalau saja ada tidur yang terbebas dari kenyang dan lapar. Kalau saja ada kamar, sekecil apapun, yang memberiku tidur yang sekekal-kekalnya…

Aku tersentak tiba-tiba oleh suara adzan yang keras. Mesjid hanya seratus meter dari tempatku ini. Jadi, ini sudah pagi? Dan, aku belum tidur sekejap pun? Kuraih pil tidur di meja dan kutelan. Suara azan terus mengalun dan mengejekku. Dalam warna warni yang malang melintang di mataku, akhirnya aku lenyap ke dalam mimpi buruk. Mimpi seburuk-buruknya, yang bahkan tak pernah dialami oleh setan maupun malaikat.

Tetapi, tak lama. Setidaknya begitu kurasakan. Dalam remang sakit batinku terdengar ketukan di pintu. ”Nia! Nia! Bangun! Ada tamu!” Aku tergeragap dan meloncat dari ranjang. Itu suara Oom Jiman, germo bosku, lelaki yang paling beruntung di dunia, tuan tanah yang kayaraya dan berkuasa penuh atas sawah-sawahnya, yang menyediakan sawah-sawah itu untuk disingkal, disingkal, disingkal, kapan saja ia mau.

Kubuka pintu dan tersenyum. Lihat, aku tersenyum–inilah kemampuan dahsyat yang membuatku laris. Kulirik jam: 8.35 WIB. Gusti Allah, siapa gerangan lelaki yang di pagi buta begini sudah hendak beli sarapan? Kupandang tamuku itu: lelaki setengah tua gendut rapi dan berwajah pemabuk. Tak ada yang menarik. Tapi, kuladeni juga seperti Ken Dedes meladeni Ken Arok. Masih sangat ngantuk dan tidur masih kuat menjadi bagian dari diriku. Tapi kuladeni. Juga lelaki berikutnya dan berikutnya lagi. Mas Mas yang budiman, kenapa tak berbagi hasrat kepada sahabat-sahabatku di kamar lain, sesekali, meskipun sebagai sawah mereka kurang indah. Kurang liat dan kenyal? Aku sesungguhnya bukanlah perampas ekonomi mereka.

Namun, hari ini memang “Hari Besar” bagiku. Di sore hari, dalam tubuh dan jiwa lungkrahku, sampailah aku di pelukan lelaki ke-1000 di ranjangku. Anak muda yang menarik, pakai jeans dan bawa tustel. Kelihatannya ini pegawai surat kabar.

”Mau memfoto aku bugil, kan?” kucoba melangkahi maksudnya.

Ia menggeleng dan tersenyum. ”Kau tak menghendaki itu, kan?”

Aku hampir menunduk. Tapi, kutahankan. Tapi, segala sikap dan perkataannya kepadaku sungguh lain. Aku agak gugup. Dan, ini yang penting: ia tak menyetubuhiku! Aku makin gugup…

Demikianlah, kami hanya bersetubuh batin. Begitu singkat, tapi segala yang kupertahankan di batinku, ambrol. Tak tahu apa yang terjadi, tapi malam itu aku nangis… ini mimpi yang lain sama sekali. Tak tahu apa.

Ternyata karierku menanjak. Dan inilah yang sebenarnya ingin kukemukakan kepadamu. Dua hari kemudian Oom Jiman pagi-pagi menyodorkan padaku sebuah koran. Di halaman pertama pojok bawah, terpancang fotoku serta segala cerita tentang diriku: korban lelaki binal, kini meladeni 8 orang tiap hari…

Dan sebelum sempat kuselesaikan membacanya, datang dua lelaki membawa koran yang sama. Memandangku dengan aneh, satunya tersenyum. Kemudian datang lagi dan lagi, lelaki dengan koran di tangannya. Tingkah lakunya macam-macam, pendekatannya kepadaku beraneka ragam. Mereka antri di depan pintu. Kawan-kawanku sibuk menggunjingkanku. Ada yang senang, nelangsa, marah. Bagaimanapun aku yang memang cantik ini memang saingan mereka. Si Minah merampas koran dari salah seorang lelaki dan merobek-robeknya kemudian menangis sekeras-kerasnya. Aku bingung. “Ayo, berapa lelaki merangkak di ranjangku dalam sehari? Sepuluh? Dua belas? Lima belas? Atau lima orang sekaligus mau jadi babi mabuk di seputar tubuhku?” Semoga aku mati sebelum hancur sama sekali. Semoga ada yang menulari Herpes ke tubuhku supaya kusebarkan ke seluruh lelaki yang datang dan meluas ke seantero kota dan seluruh negeri. Aku toh bisa menikamkan pisau ke perutku sewaktu-waktu….[]

(Diambil dari kumpulan cerpen, Yang Terhormat Nama Saya, Emha Ainun Nadjib, SIPRESS, 1992)