Nelayan Tua di Pulau Terpencil

Perjalanan ke Bawean yang terceritakan dalam Melewati Pusaran Tenggelamnya Kapal Tampomas sebenarnya bukan satu-satunya kisah yang dialami Mini KiaiKanjeng dalam perjalanan acara itu. Selain yang menegangkan, ada pula cerita yang sebutlah mungkin “unik” atau mengherankan. Bagaimana kejadiannya?

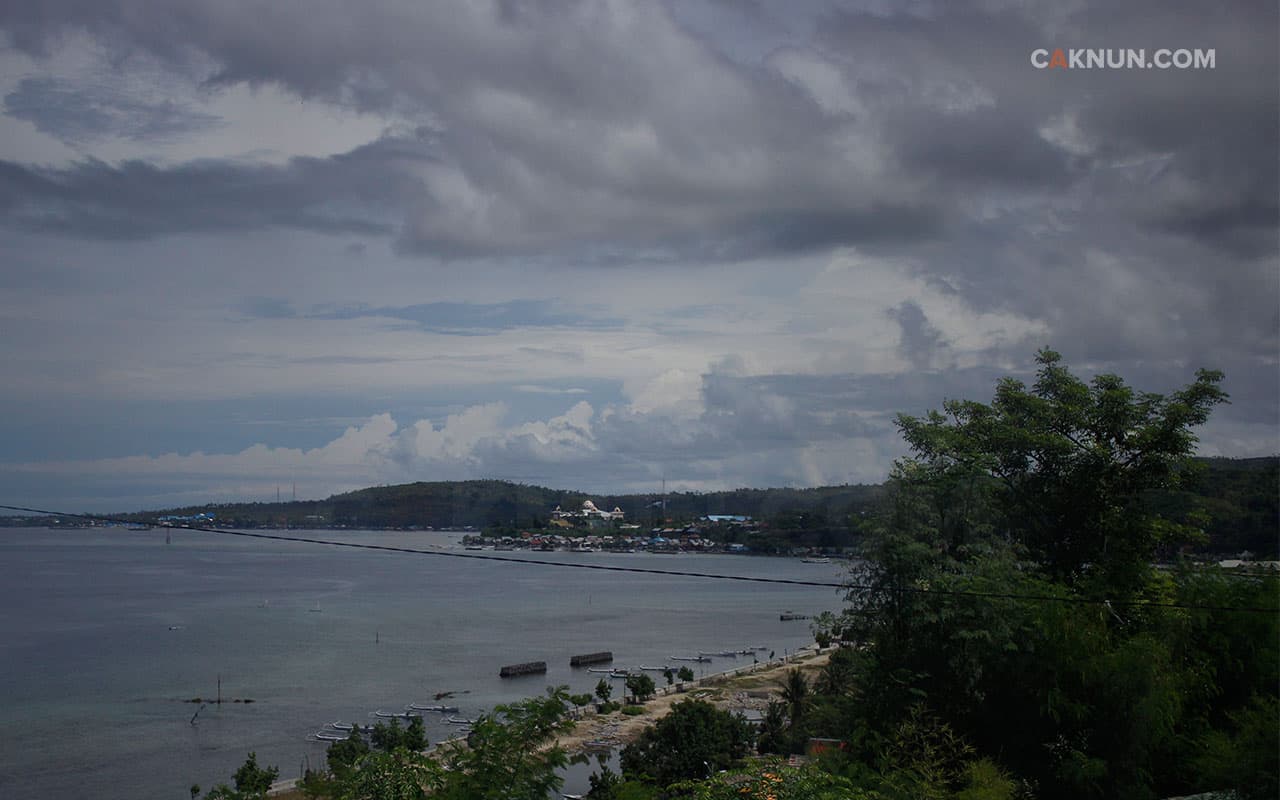

Layaknya penghormatan kepada tamu, tuan rumah atau panitia menjadwal jamuan makan untuk Mbah Nun dan rombongan. Hanya saja, tempat jamuan makan tidak di situ. Tapi di sebuah pulau kecil nan terpencil. Untuk sampai ke sana lagi-lagi harus ditempuh dengan naik kapal kecil. Tetapi jangan khawatir, gelombangnya cukup bersahabat.

Alih-alih mendapatkan pemandangan yang mengerikan, di sekitar pulau kecil ini, rombongan Mini Kanjeng dipapar oleh keindahan alam Indonesia. Air laut yang jernih menghadirkan langsung keindahan yang ada di dalamnya: terumbu karang, ikan-ikan, dan kehidupan di dalam laut itu. Di sini bisa ditebak, menu makannya pastilah ikan yang boleh dibakar, digoreng, dan dibumbu apapun yang berkualitas yang memanjakan selera. Tamu-tamu dari jauh ini harus dihidang dengan sajian yang senikmat-nikmatnya.

Urusan ikan dan makanan pulau kecil ini tentu tak usah diragukan dan dilawan, tapi ada satu hal yang perlu dicatat. Penghuni pulau ini jauh dari kemudahan mendapatkan informasi. Televisi belum masuk di sana. Media koran pun demikian saat itu. Jadi, mereka tak akrab dengan konsumsi media. Mereka mungkin juga dengan begitu tak terlalu diburu kebutuhan untuk menyimak informasi-informasi.

Mereka tak tahu apa yang terjadi di Jakarta atau di tempat-tempat lain. Mereka tak mengerti siapa tokoh-tokoh politik nasional dan sedang ngomong apa mereka di media. Mereka tak tahu apa yang menjadi headline media, atau peristiwa hangat apa yang sedang terjadi. Mereka baru akan mendapatkan semua itu kalau keluar dari pulau mereka.

Jadi, pembangunan yang gencar, termasuk dalam infrastruktur media dan distribusi informasi, belum benar-benar merata dan menjangkau remote areas. Walaupun bisa saja bagi warga di situ semua itu juga tak masalah-masalah amat. Mereka mungkin cukup bersahaja hidup dengan apa yang ada: alam yang mengandung limpahan rezeki Tuhan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Ketika Mbah Nun tiba di sana, seorang nelayan tua menyapanya, “Cak Nun ya?”. Tentu saja Mbah Nun mengiyakan. Yang aneh adalah dari mana dia tahu bahwa orang yang disapanya itu adalah Cak Nun. Di manakah dia pernah melihat wajahnya. Sedangkan ia tak pernah menonton televisi atau membaca koran, karena memang media-media belum masuk di sana. Penasaran dengan itu semua, awak Mini Kanjeng menanyainya apakah kenal dengan tokoh-tokoh politik Indonesia yang populer dan menghiasai media saat itu. Disebut satu per satu nama-nama itu, dan semuanya dijawab dengan, “nggak kenal, nggak pernah dengar, nggak pernah lihat.”

Keheranan dan penasaran itu lalu terjawab ketika Pak Nelayan itu menceritakan bahwa dia memang tak pernah lihat Cak Nun di televisi, atau membaca berita atau tulisan di koran. Ia hanya pernah bertemu Cak Nun lewat mimpi. Lhaa dalahh! Ya lewat mimpi. Begitu dia tegaskan. Dan ketika Cak Nun berada di tempat itu, dia memandang wajahnya lantas dicocokkan dengan yang ada dalam mimpinya.

Pak Nelayan itu sendiri juga tak tahu bahwa tamu yang akan datang adalah rombongan Cak Nun. Di tempat itu ia hanya bertugas membantu mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan buat para tamu-tamu itu. Dan tentang mimpi dia ini, mohon teman-teman tak usah buru-buru mengatakan ini klenik, mitos, alam pikir tradisional, irasional, dan lain. Soalnya, Pak Nelayan ini juga biasa saja sikapnya. Tak berlebihan, tak mendramatisasi, tidak GR apapun, dan apalagi menunggangi mimpinya untuk membangun kepentingan-kepentingan yang tak penting. Mbah Nun pun demikian. Biasa saja.

Lebih baik barangkali ambil saja suatu pelajaran sederhana. Bahwa di tengah minimnya atau hampir tak adanya sarana dan media informasi di pulau kecil itu, bukan berarti tak ada potensi persambungan antar manusia. Dalam hal ini antara Pak Nelayan dan Mbah Nun. Persambungan itu tak mesti bermuatan data atau infromasi yang bisa dibaca maknanya. Pokoknya ada persambungan, apapun wujudnya, dan apapun kemungkinan pembacaan atasnya. Bahwa persambungan itu bisa terjadi tanpa bantuan media massa. Bahwa kehadiran bisa ada tanpa mengandalkan media mainstream dan lazim. Sesuatu yang semacam the other art of presence.

Dari situ, kita bisa setengah merefleksi bahwa ironisnya di era media sosial, era mudah berlimpahnya informasi, era gagdet, era televisi berstasiun-stasiun, era digital printing, era baliho, dan lain-lainnya, tak sedikit di antara manusia modern, di antaranya pelaku atau aktor politik zaman now, yang coba menghadirkan diri (present) dalam cara dan ekspresi yang justru menggambarkan ketidakpercayaan diri bahwa dirinya akan sampai ke hati orang sehingga representasi dirinya perlu diperbesar sedemikian rupa. Jadinya atau rasanya ada semacam krisis komunikasi dan keberhadiran di era kekinian yang justru ditandai oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kita mungkin perlu belajar kepada Pak Nelayan di pulau terpencil itu.

Yogyakarta, 20 Januari 2018