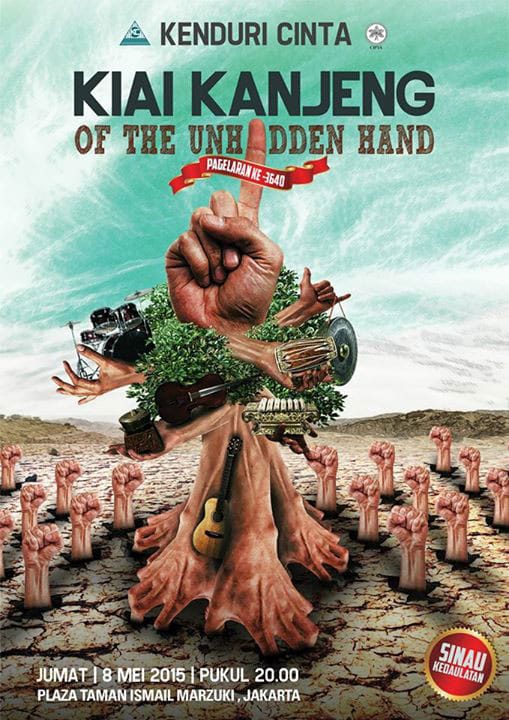

Narasi Seni Pertunjukan Cak Nun KiaiKanjeng dalam Catatan Marc Perlman

Antara tahun 1997 dan 1998 Marc Perlman, Profesor Etnomusikologi Brown University, Amerika Serikat, mengahabiskan musim panas di Jawa Tengah. Sebelumnya pernah tinggal di Solo pada pertengahan 80-an untuk belajar karawitan.

Dua tahun sebelum reformasi, peraih PhD dengan tajuk Unplayed Melodies: Music Theory in Postcolonial Java, di Wesleyan University, ini kembali ke Indonesia untuk menghadiri Festival Gamelan Internasional. Pepatah sambil menyelam minum air senada dengan keperluan Marc di Indonesia.

Selain hadir sebagai delegasi musikolog Amerika, ia juga membeli satu set gamelan untuk diboyong ke kampus tempatnya mengajar. Pengalaman itu Marc tulis dalam artikel ilmiah berjudul The Traditional Javanese Performing Arts in The Twilight of The New Order: Two Letters from Solo. Tulisannya itu dipublikasikan di Jurnal Indonesia nomor 68 tahun 1999 oleh Program Asia Tenggara, Cornell University.

Marc mengawali dengan nada kekecewaan. Pada subjudul First Letter: July 1997 ia diundang oleh The New York Indonesian Consulate Gamelan (Lembaga Amerika untuk belajar musik tradisional Jawa). Semula Marc girang karena berharap akan menyaksikan orkestrasi gamelan yang pernah dipelajarinya.

Namun, ekspektasi itu lenyap usai menyaksikan pertunjukan itu. Alih-alih musik tradisi murni yang disajikan sebagaimana yang diharapkan, Festival Gamelan yang diselenggarakan ternyata hanya sebatas selebrasi sinkretis dan penuh eksperimentasi.

Marc mengharapkan persembahan musik tradisional; bukan sekadar musik “gado-gado”. Sekalipun demikian, ia percaya kreativitas para pemain maupun komposer melampaui batas-batas genre. Musik, karenanya, tak terlepas dari aransemen itu.

Kekecewaan Marc terbayarkan. Pada malam terakhir bejibun penonton berduyun-duyun memenuhi gedung Taman Budaya. Malam itu Festival Gamelan Yogyakarta ditutup oleh Cak Nun dan KiaiKanjeng.

Ia baru pertama kali menyaksikan komposisi gamelan yang disandingkan dengan instrumen musik Barat. Aneka rupa alat musik itu dimainkan begitu magis karena menarasikan lagu-lagu Islam, Jawa, Timur, dan Barat.

Semuanya disajikan secara apik tanpa menegasikan unsur primer lokalitas Jawa. Malam itu Marc benar-benar terpukau. Bukan sekadar karena pembawaan KiaiKanjeng, melainkan juga kewibawaan Mbah Nun dalam mendeklamasikan puisi-puisinya.

Marc mencatat, “Emha—known familiarly as Cak Nun—is a charismatic poet who has won a devoted audience for his fiery poems Islam and social justice. He has for many years declaimed to musical accompaniment; now he appears with Novi Budianto and Kyai Kanjeng, a fluid network of Yogyakarta musicians who mix various Western and Indonesia” (hlm. 2).

Semula Marc memandang kemurnian musik sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga. Pemahamannya itu kemudian perlahan mengikis seiring melihat helatan Cak Nun dan KiaiKanjeng di panggung. Terobosan yang dilakukan KiaiKanjeng, menurut Marc, adalah ekspresi artistik yang memperkaya diskursus permusikan dunia. Ia mengutarakan rasa kekagumannya itu sebagai berikut.

“I find it interesting, though quite peripheral to what I consider the mainstream of Javanese music. But it is obviously tremendously popular, and I survey with amazement the mass of enthusiastic young veiled women that filled the audience. However, after the festival ends and I move to Solo with some of my friends from the New York group, I begin to feel less certain I know what ‘the mainstream’ is” (hlm. 3).

Marc mendefinisikan seni pertunjukan tradisional tak hanya konser gamelan, tapi juga wayang. Ia menguraikan cakupan tersebut pada bagian Wayang in an Era of Reform. Yang lebih mengenaskan, catat Marc, pertunjukan wayang pernah mengalami masa kelam di Era Orde Lama.

Banyak dalang di era Soekarno bergabung dengan Lembaga Kesenian Rakyat (LEKRA). Lembaga ini acap diasosiasikan menginduk pada Partai Komunis Indonesia (PKI)–walaupun banyak riset yang menampiknya. Meredupnya LEKRA dan PKI di penghujung pemerintahan Soekarno, pada tahun 66-an, membuat para dalang dibunuh dan dipenjarakan tanpa pengadilan resmi oleh pemerintah selanjutnya.

Di masyarakat pertunjukan wayang sering dibagi ke dalam dua perspektif, yakni sesuai pakem (baku) dan carangan (tidak baku). Dalang yang menitikberatkan pada nilai-nilai moral tak memainkan wayang sebagai hiburan (penuh lelucon) semata, tapi–pinjam istilah Marc–lebih pada spiritual nutrition.

Wayang yang diambilkan dari cerita Mahabarata difungsikan sebagai pedoman moral. Hal ini dikarenakan karena kepercayaan kuna terhadap Mahabarata sebagai kitab suci. Wayang, dengan demikian, harus dibawakan secara formal dan serius karena berangkat dari segala hal yang kudus: mengisahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Berbeda dengan wayang pakem, pada wayang carangan dalang bebas mengeksplorasi kreativitasnya agar penonton terhibur sekaligus mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Sebetulnya perbedaan antarkeduanya terletak pada metode penyampaian. Yang pertama terikat pada ketentuan formalistik, sedangkan yang kedua terbebaskan oleh dorongan kreatif.

Agar argumentasi Marc kuat, ia menukil pernyataan Mbah Nun mengenai konsep dalang dan wayang. Menurutnya, wayang merupakan representasi dari kehidupan manusia yang memuat pesan intrinsik.

Sistem nilai yang disodorkan pertunjukan wayang memungkinkan untuk dijadikan inspirasi bagi negara. Baik sebagai posisi spiritual-personal maupun praksis-birokratis. Seorang pemimpin dalam suatu negara hendaknya menenun karakter kepemimpinan begawan dalam wayang.

Kecenderungan karakter begawan itu kemudian akan membawa tindakan seseorang sesuai dengan perintah Tuhan. Segala kebijakan dan konsep kepemimpinannya diarahkan demi pengabdian kepada masyarakat dengan dan melalui kesadaran transenden. Sebagai contoh, dalam term pewayangan, Semar disimbolkan sebagai perwakilan simbolik dari sistem demokrasi. Namun, sosoknya sering diwujudkan sebagai dua transisi antara dewa dan pengemis. Semar ini kemudian dimitologikan sebagai haseming samar-samar.

“But they need to formulate a philosophical position, a spiritual and moral value system. They are in a position to spread democratic attitudes, since the wayang is the pioneer of democracy in Indonesia: for isn’t the character of Semar, the deity who is also a beggar, a symbol of democracy? The dhalangs should give Semar a more progressive, a more oppositional role in their performances” (hlm. 27).

Pendapat Mbah Nun yang dikutip Marc mengarah pada dekonstruksi pemahaman terhadap wayang, terutama konsep begawan yang disinggung sebelumnya. Sebagai sebuah konsep klasik, begawan dipercaya masyarakat lampau mampu menjadi penerang bagi khlayak. “Emha’s exhortations struck many of the dhalangs as unrealistic. The begawan concept was all right in the past, they said, but society is differ” (hlm. 27).

Kepercayaan itu perlu direlevansikan sekaligus dinarasikan kembali di zaman sekarang. Hal demikian semata-mata agar tercipta pemutakhiran konsep lama di ranah kekinian. Tanpa penyegaran konsep, alih-alih begawan diterima sebagai sebuah ilmu, ia justru masih dimitoskan oleh manusia modern. Pandangan ini tentunya berlaku kapan pun tanpa terikat ruang dan waktu, meskipun penjelasan tertulis disampaikan Marc pada tahun 1999.

Tulisan ilmiah berisi observasi guru besar musik asal negeri Paman Sam di Jawa ini menarik dibaca kembali. Yang pertama dan paling primer karena keunikan topik utama mengenai seni pertunjukan tradisional yang kini luput didedah ilmuan Indonesia kontemporer. Lewat tema itu Marc seakan-akan membawa pembaca bervakansi ke jagat ilmu gamelan dan wayang melalui perspektif Cak Nun dan KiaiKanjeng.