Mantra yang Mengembalikan Manusia

Pentas MANTRA#2019 ini (26/3) memang tidak untuk dideskripsikan dengan klasifikasi baku dan konsep-konsep beku. Pentas tari? Drama? Musikal? Drama Musikal? Dagelan mataraman? Pagelaran wayang? Atau apa?

Pengetahuan yang saya dapat di bangku kuliah soal deskripsi tantra, yantra dan mantra pun seperti tak berarti ketika mengalami MANTRA#2019. Mengalami, karena memang seluruh yang memenuhi gedung Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta pada Senin Kliwon 26 Maret 2018 Masehi ini adalah bagian yang mengalami MANTRA itu sendiri. Semuanya, baik yang di tempat duduk, yang lesehan, yang tampak dengan mata fisik maupun yang mengalir pada frekuensi berbeda di luar raga jasad.

Semua menjadi satu kesatuan. Istri saya yang beberapa kali sesenggukan di sebelah adalah bagian dari MANTRA. Kaos yang hampir sepuluh tahun saya incar tapi baru berjodoh dua hari lalu bertuliskan lirik lagu “Sistem Kepemilikan” dari grup band Koil “Ini negara bodoh yang sangat aku bela” juga bagian dari MANTRA (ceritanya saya mau pamer kaos baru).

Mas Sobrun yang saya sangat kagum militansi silaturrohimnya, melipat jarak Jakarta-Yogya untuk juga menjadi bagian dari MANTRA. Mang Mulyana karena orang Sunda bertanya via WA sebelum acara mulai, “Aku bakal ngerti gak ya?” juga adalah bagian MANTRA. Mahasiswa-mahasiswa kesenian yang agak lebay mengagumi seniornya dengan jejeritan juga bagian MANTRA. Bocah-bocah yang sesekali terdengar menangis, sesekali mendaras tawa juga adalah MANTRA itu sendiri. Semuanya, tak bisa saya sebut satu persatu, menjadi kesatuan utuh, apa itu kalau bukan tauhid? Penyatuan paling murni.

Saya membawa pertanyaan malam itu. Kenapa pentas harus disebut bermula 19:38 WIB? Dan mampukah pihak penyelenggara menepati janji yang agak detil itu? Pukul 19:35 raut lighting samar mulai menyorot, belum bisa dibilang pentas dimulai. Saya tunggu, jam di handphone saya perhatikan. Dua menit menjelang, hanya ada sedikit kegiatan tak begitu nampak di panggung. Penonton makin banyak berdatangan, yang tadinya baru setengah bangku terisi sudah hampir penuh.

Tepat 19:38, belum ada kegiatan apa-apa di panggung. Tapi ada suara seperti ketukan dari panggung, samar hampir tidak berniat meraup fokus hadir tapi jelas berasal dari panggung. Saya simpulkan, pentas sudah dimulai, dan memang tepat 19:38. Dengan itu, rukun dan syarat sah terpenuhi, janji sudah ditepati. Saya puas sejak detik pertama.

Butuh dua menit dari situ, baru kemudian dua ibu MC yang agak “formal-darmawanita” muncul dan menyapa, dilanjut dengan sambutan singkat. Mereka juga kan, bagian dari MANTRA.

Set panggung sederhana, dan itu bukan set kalau mau pakai teori pemanggungan. Itu adalah rangkaian ubo rampe ritual, mungkin ritual ruwatan. Walau tak memenuhi standar teori, tapi estetis juga rupanya. Dalang, waranggono, dan satu set penggamel telah dalam posisi ready.

Seorang anak perempuan masuk panggung memanggil-manggil kawannya. Tiba-tiba sebarisan bocah, perempuan dan laki-laki menyeruak. Barisan bermain, berceloteh riang, berdebat tentang teknis permainan tak penting, ejek-ejekan disaksikan lambaian janur. Tapi semua hanya permainan, tak ada sakit hati dan dendam, murni. Main lagi.

“Gotri legendri nogosari… ri

Riwul owal awul jenang katul… tul

Tolen olan olen dadi opo… po

Podhem eya eyo koyo kodhok...”

Tentu saja tiap kita bermain seperti ini pada masa bocah dulu selalu ada anak bawang. Yang paling kecil, paling terbatas fisiknya, kadang tertinggal barisan, kadang tergencet. Anak bawang jadi syarat tak tertulis, walau dulu kita anggap paling menyebalkan. Pada sebuah negeri yang diurus dengan kesadaran dolanan, anak bawang malah jadi presiden.

Tapi dolanan bocah di panggung itu menuai tawa penonton, tapi tawa tak sekadar tawa. Tapi tawa dengan titik air mata menggelayut haru. Lucu memang tingkah bocah itu, sekaligus juga mengingatkan bahwa itu masa-masa yang tak akan terulang. Kita kehilangan permainan murni, zaman kehilangan kemurniannya, bocah-bocah zaman depan masihkah akan mengalaminya? MANTRA dari para bocah mengingatkan kita bahwa kita selama ini kehilangan sesuatu yang kita tidak sadari ketika dia hilang.

Dan berganti, debar-debar asmara. Tatapan perawan malu-malu dan perjaka gagah impian. Pertarungan, cinta, intrik. Di kelir, Batara Kala mondar-mandir. Tak butuh waktu lama untuk segalanya jadi pertikaian, kepentingan, eksploitasi. Segalanya menjauh dari kemurnian. MANTRA menyelami kedalaman angkasa sanubari.

MANTRA susul-menyusul, mengisi kosong untuk menjelma kosong itu sendiri. Menggelindingkan gending, menggeliat berpuncak hening. Tubuh MANTRA mengharu, warna berlarian menari diterjang asap yang mengambang di antara tembang. MANTRA menggema.

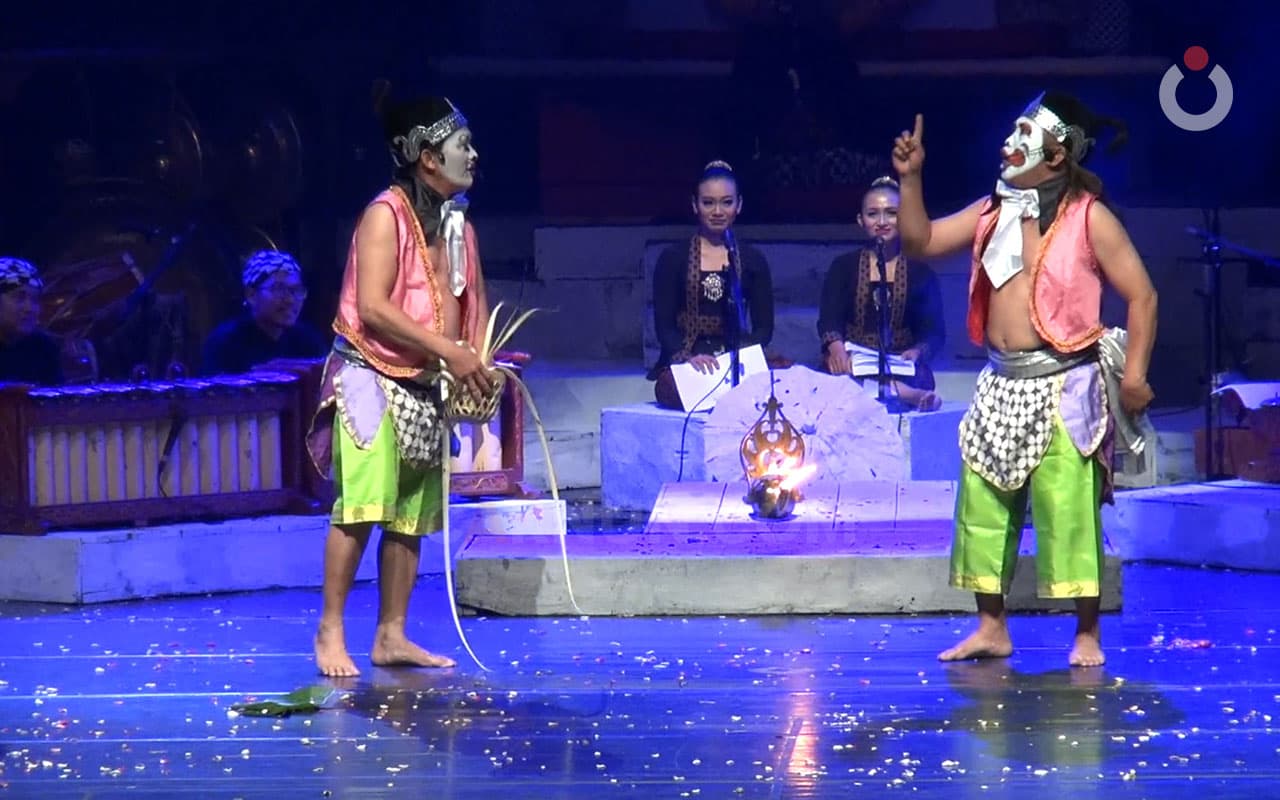

Pada titik tertentu, saya merasa dibawa terlalu dalam menyelam. Gelombang otak saya kurang siap meditatif. Apakah penyesuaian resonansi atau bagaimana, tapi kepala saya pusing dan tubuh agak berkeringat dingin. Tepat ketika itulah Bagong dan Gareng masuk, mengajak MANTRA tertawa-tawa. Lontaran khas jelata-sudra-awam, bahkan tak sungkan menertawakan diri sendiri.

Komedi memang pas diselipkan di situ. Penggarapannya jelas bukan keteraturan Appolo. Bagong dan Gareng diberi ruang eksplorasi khas dagelan mataraman di mana hanya ada pakem-patok, selebihnya biar MANTRA membawa adegan-adegannya sendiri.

Bocah-bocah yang tadi dolanan khas Nusantara rupanya telah menjelma keteraturan, berjubah membawa lilin khas Gregorian, gurat raut wajah Appolo jelas di situ kemudian diusiklah oleh Bagong-Gareng. Tawa dewa Dyonisius.

Segalanya ditertawakan oleh Bagong dan Gareng itu. Waktu penggarapan hanya sebulan, mempertemukan Appolo yang tampan dengan Dyonisius si urakan memang sangat, dan terlalu berani. Perlu penggarapan atmosfer suasana, agar satu tidak mendominasi lainnya. Karena kalau sedikit luput, clue mantra untuk mengundang cahaya petunjuk bisa salah kaprah. Tapi kita memang tak melulu belajar dari kebenaran.

MANTRA berkelebat melayang di udara wujudnya kain putih. Seperti kain selempang Ki Lurah Semar dalam poster. Kain yang sama itukah yang kemudian dibawa oleh Pak Jokam, dengan kostum khas jelata, pelayan, pembantu renta mungkin, terang tak ada keterangan? Siapa Jokam di sini?

Dia MANTRA jelata yang tiba-tiba mengebaskan kain putihnya, mengusir-usir sosok tak tampak. Bahkan berani membentak kendang. Kendang dalam pakem gending adalah simbolisasi pemimpin. Jelata senekat apa Pak Jokam?

Dia MANTRA jelata tapi bukan jelata fakir MANTRA. Kalimat-kalimatnya berani, berwibawa meringkih, meraup dan merangkum Gitanjali, Jongko Santoso, Nawa Praja Sirna Panembah, Caraka Sungsang, Pengasihan Kidang Kencana hingga Jamus Kalacakra.

Kalau mau diperluas, dia jelata Nusantara yang merangkum MANTRA dari padang luas kekuasaan Anansi dan dewa-dewa Afrika, keksatriaan Apache, Sioux dan seluruh Indian petarung, mengandangkan Hugin dan Muninn; pikiran dan ingatan, dua gagak peliharaan Odin, adalah MANTRA yang memesrai musim semi Ostara tanpa memperkosa dan menaklukkannya menjadi Easter.

Pak Jokam adalah jelata yang ndewa. Jelata bermartabat. Duh martabat, betapa asing di zaman ini. Republik, NKRI, demokrasi, nasionalisme, ideologi, wakil rakyat, presiden, menteri, agamawan, ningrat aktivis. Ah, banyak sekali di luar sana yang tak mateg aji harga diri. MANTRA adalah kesiapan kembali bermartabat.

“Sadulurku papat kalima pancer

Kang lungguh ing tengahing jagad

Aku pancer dadi ratuning kiblat”

Pak Jokam adalah pamungkas, penutup yang membuka MANTRA ke hidup dan kehidupan masing-masing yang mengalami.

Ada public review setelah acara di mana Mbah Nun sebagai supervisor dipersilakan bicara. Public review ini tidak mungkin disingkat kejadian-kejadiannya. Mbah Nun mempersilakan hadirin lebih dulu mengemukakan pandangan. Karena konsentrasinya pada MANTRA yang meresapi bukan saja yang merapal. Mbah Nun mengajak kita untuk tidak konsentrasi pada siapa dan apa bentuk pemimpin-kepemimpinan, atau apa dan bagaimana bentuk negara, bahkan ada atau tidaknya negara. Kita konsentrasi pada manusia, pada jelata.

Benarlah, MANTRA adalah ajakan untuk kembalinya kedaulatan harga diri dan martabat yang selama ini hilang karena direnggut oleh persaingan politik tak penting, republik demokrasi, pluralisme, pemahaman beku agama, HAM, medsos, medmas, negara, pemerintah dan entah betapa banyak hal lagi yang berlangsung tanpa harga diri dan membuat manusia asing dari manusia itu sendiri. (MZ Fadil)