KiaiKanjeng dan Orkestrasi Kultural Padangmbulan

Narasi religius dan kebangsaan dipadukan di atas altar pementasan secara artistik. Spanduk bertuliskan Musik dan Ilmu: Prajurit Bangsa terpampang jelas di belakang panggung. Lebih dari 5000 orang berjubel mengenakan atribut Islam seperti kerudung dominan putih bagi perempuan dan peci merah putih bagi laki-laki.

Semua mata terarah pada satu titik, yakni Muhammad Ainun Nadjib. Beduk ditabuh tanda Mbah Nun mulai lantang mendeklamasikan puisi. Sekitar 40 pemusik mengiringinya secara harmonis. Mereka memainkannya secara ciamik sesuai dengan peran masing-masing. Suara menggelegar memecah suasana.

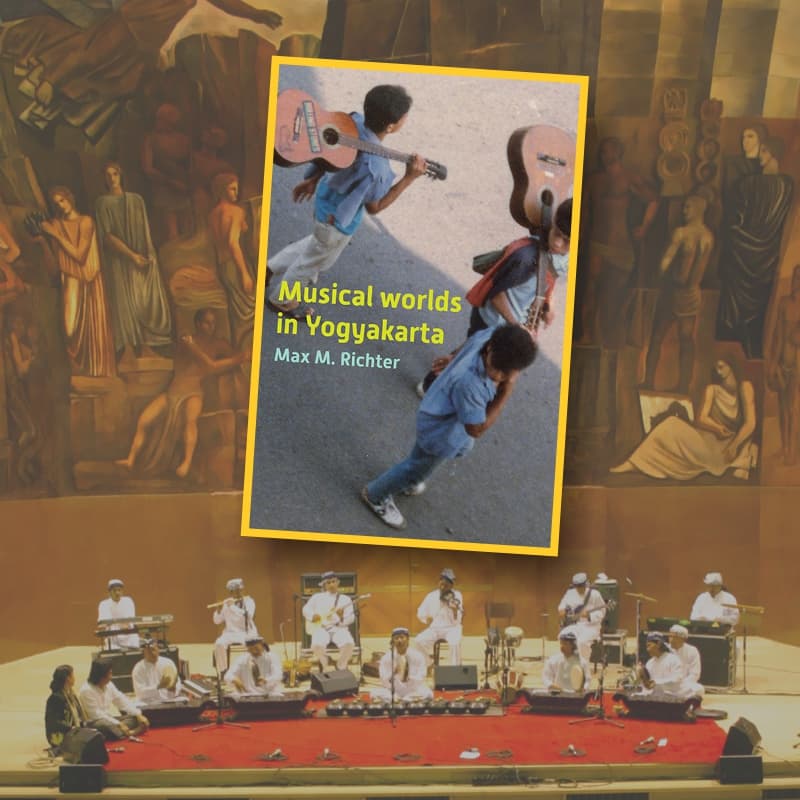

Gambaran deskriptif itu diuraikan eksplisit lewat buku berjudul Musical Worlds in Yogyakarta karya Max M. Richter. Buku tersebut merupakan hasil penelitian disertasi yang telah dipertahankan di La Trobe University. Penulis sekaligus dosen di Monash University, Australia, ini memublikasikan bukunya tahun 2012 lewat KITLV Press, Belanda.

Max membagi bukunya ke dalam tiga bagian antara lain (a) Music and The Street, (b) Habitus and Physicality, dan (c) State Power and Musical Cosmopolitanism. Masing-masing bagian ia jelaskan secara kronologis bagaimana musik berperan signifikan terhadap beragam konteks.

Buku setebal 223 halaman ini dianggit dua prolog dan epilog yang diberi tajuk: Approaching Musical Life in Early Post-Soeharto Yogyakarta dan Campursari and Jalanan at The Sultan’s Palace. Ulasan berikut memfokuskan bagaimana Max meneroka realitas musik KiaiKanjeng sebagaimana telah disinggung di pendahuluan yang ia paparkan lebih rinci pada subjudul Large-Scale Musical Performance.

Konser Padangmbulan hendak mengangkat kembali hakikat musik sebagai bagian dari kehidupan manusia. Musik dan manusia adalah dua entitas yang mustahil dipisahkan. Lewat konser ini, menurut catatan Max, masyarakat (penonton) diajak menyelami setiap ceruk keindahan lebih intens.

Sekalipun demikian, ia bukan sekadar pentas hiburan, melainkan suatu dorongan untuk membangkitkan spirit nilai, terutama berkaitan dengan religiositas dan kebangsaan. Dua dimensi tersebut diekspresikan Mbah Nun melalui pembacaan teks naratif bertemakan agama, nasionalisme, dan politik dalam konteks kekinian.

Tiga tema tersebut Mbah Nun dedah lewat perspektif Islam sebagai nilai universal bagi kehidupan manusia. Pembacaan itu disampaikan di sela-sela menyanyikan lagu maupun mendaras shalawat. Poin berikutnya ditulis Max, “…he (Mbah Nun) introduced a medley through an extensive narration on contemporary concerns with national integration” (h. 181).

Sekilas tampak betapa konser yang dibawakan Mbah Nun dan KiaiKanjeng seakan-akan didominasi oleh tema serius. Namun, seperti lazimnya praktik ber-Maiyah di tempat-tempat lain, Mbah Nun menyisipkan cerita humor lokal yang acap mengundang tawa. Humor ini, jelas Max, bertujuan agar atensi penonton terus terjaga.

Apalagi fokus penonton bergantung pada dinamika di panggung. Selain mereka diajak berkontemplasi dengan narasi-narasi faktual, Mbah Nun mengetahui sosiologi dan psikologi penonton. Karenanya, ia menyisipi anekdot-anekdot yang sarat petikan moral.

Secara semiotik komposisi KiaiKanjeng merepresentasikan keberagaman. Bermacam instrumen musik, baik tradisional maupun modern, dipadukan di bawah aransemen Novi Budianto.

Kendatipun memainkan genre musik meliputi Barat dan Timur, nuansa kultural (gamelan) lebih dominan sehingga menegaskan makna: sekalipun menembus langit (universalitas), tetap mengakar bumi (lokalitas). “This served to bring Kyai Kanjeng’s musical version of Indonesia’s ‘unity in diversity’ (Bhinneka Tunggal Ika) to the attention of thousands” (h. 182).

Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda tapi tetap satu—disebut Max sebagai unsur determinan musik KiaiKanjeng. Kenyataan itu senada dengan kondisi kultural bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, agama, kepercayaan, ras, bahasa, dan budaya. Kekaguman terhadap potret sosiologis bangsa Indonesia itu Max teropong lewat contoh mikro, yaitu KiaiKanjeng.

Max menemukan kecenderungan Konser Padangmbulan sebagai sebuah diskursus yang mengelaborasikan pendidikan dan agama. Hal ini ia dasarkan karena konser tersebut sangat efektif untuk menyampaikan pengetahuan kepada khalayak dengan jalan kesenian.

Dosen antropologi ini berpendapat bahwa transfer informasi kebanyakan dilakukan publik lewat keterampilan membaca dan menyimak. Itupun hanya lewat media masaa. Menurutnya, metode konvensional itu kurang terinternalisasi secara maksimal karena tidak menghadirkan pendekatan artistik. Di sini, menurut Max, merupakan peran penting seni, baik musik, rupa, maupun sastra bagi masyarakat.

“This event was clearly intended to influence public opinion through combining entertainment with education and religion. Emha’s ability to draw such a large audience to this prestigious state institution served to legitimise the relationship between Islam and state education, in turn exercising influence on the bureaucratic field” (h. 182).

Jamak orang menikmati kesenian karena ia menawarkan keindahan dan kenyamanan bagi penikmatnya. Hal ini dikarenakan oleh seni lahir dari spirit personal manusia. Seni, dengan demikian, merupakan ruh terpenting bagi KiaiKanjeng agar menarasikan tema tertentu lebih legit. Dimensi partikular semacam itu yang membuat seni masih dipertahankan manusia hingga hari ini.

Max sangat menghargai dan menikmati kesenian Indonesia. Itu kenapa objek penelitian PhD sebagai tugas akhir ia lakukan di Yogyakarta. Kota ini menjadi pilihan Max oleh karena pertimbangan formal seperti praktik bermusik di Yogyakarta sedemikian berlimpah. Ia menulis sebagai berikut.

“Yogyakarta (or ‘Jogja’) is often described as a palatial ancient city and the cultural heart of Java. It is both a Special Region within the Republic of Indonesia and the region’s capital city, and is a major centre of education, cultural tourism and religious syncretism and pluralism” (h. 15). Sebagai kota budaya Max percaya bahwa Yogyakarta menawarkan nilai-nilai pluralisme. Nilai ini secara epistemologis merupakan unsur esensial dari kesenian.

Seperti diakui Max, “Yogyakarta memiliki vibarsi seni yang kuat.” Denyut kesenian itu diperkaya oleh para seniman muda yang lahir dari rahim universitas. Kenyataan ini sesuai dengan sebutan Yogyakarta sebagai kota pelajar sejak Republik Indonesia berdiri. Hal ini ditandai oleh banyaknya kampus swasta maupun negeri di tanah Mataram.

Tahun 70-an awal Malioboro menjadi saksi seniman muda yang tergabung ke dalam Persada Studi Klub (PSK) pimpinan Umbu Landu Paranggi. Di komunitas belajar “sastra dan kehidupan” ini Iman Budhi Santoso, Mbah Nun, Linus Suryadi, Suminto A. Sayuti, dan lain sebagainya tumbuh. Mereka tumbuh bersama di Universitas Malioboro lewat kurikulum kehidupan.

Max mengutip Berman (1994: 20): “Malioboro Street is the centre of life for Yogya historically, religiously, politically, economically and socially” (h. 15). Latar belakang demikian mendorong Max meneroka jagat kesenian di Yogyakarta dengan bermodal pertanyaan investigatif mengenai apa dan bagaimana musik berperan dalam konstelasi sosial-kemasyarakatan.

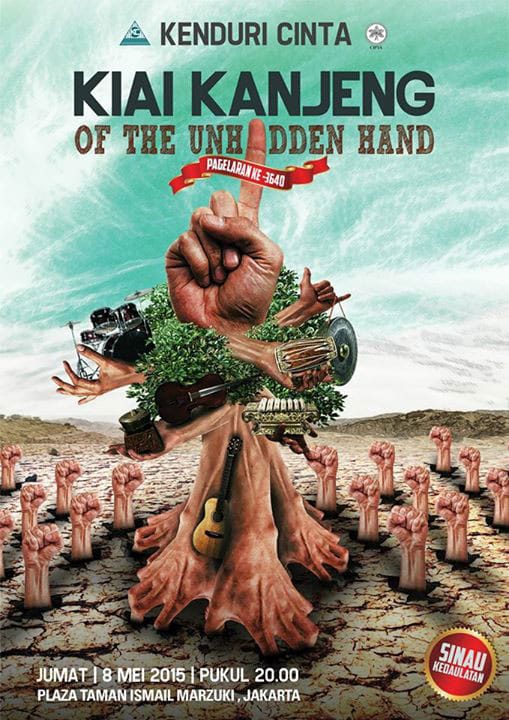

KiaiKanjeng lahir dan berkembang di Yogyakarta. Di kota ini ia membawa sisi-sisi kearifan lokal sebagai landasan utama berkesenian. Walaupun begitu, KiaiKanjeng terbuka luas bagi setiap kemungkinan eksternal: mengakomodasi puspawarna genre musik seperti Jazz, Rock, Pop, Dangdut, dan lain sebagainya. Semuanya itu disajikan secara total tatkala Konser Padangmbulan digelar.