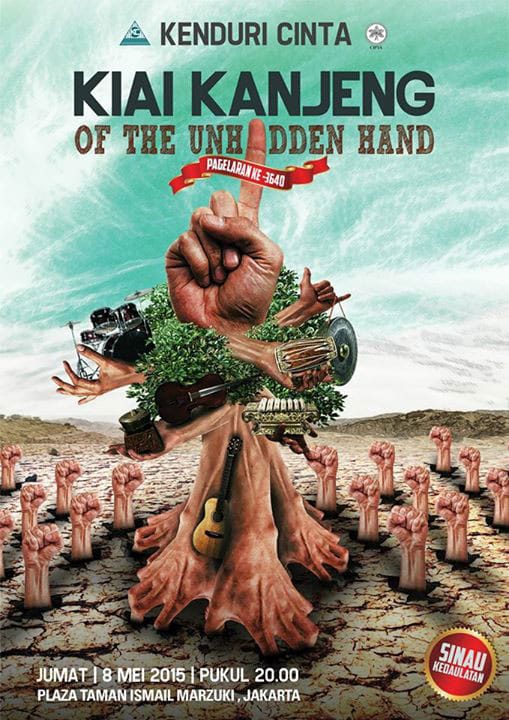

Universalitas Musik KiaiKanjeng Mendialogkan Konflik

Musik dianggap mampu mendialogkan dua kubu berseteru. Hal ini dimungkinkan karena musik membawa kecenderungan artistik dan kultural yang universal. Potensi universalitas demikian bisa diterima pelbagai pihak tanpa mengindahkan perbedaan identitas.

Tak seperti bahasa yang bersifat terbatas bagi penutur partikular, musik justru menerjang dinding-dinding pemisah, dengan kesemestaan bunyi, nada, dan irama. Sisi keunikan tersebut relatif tenggelam eksistensi informasinya di tengah pengetahuan komunal mengenai musik yang sebatas instrumen hiburan maupun pelengkap.

Tahun 2004 diadakan kolokium bertajuk International Council for Traditional Music (ICTM) dengan tema Discord: Identifying Conflict in Music, Resolving Conflict through Music di Limerick, Irlandia. Tema tersebut berangkat dari pengertian musik sebagai pemahaman antarbudaya.

“it investigated a number of instances where music making has been utilized to foster intercultural understanding and to promote intracultural healing through music education and music therapy respectively” (h. 7).

Helatan acara akbar itu mengundang musikolog Amerika Utara dan Eropa. Mereka merumuskan secara teoretis dan praktis diskursus musik sebagai resolusi konflik. Hasil simposium itu adalah buku berjudul Music and Conflict yang disunting oleh John Morgan O’Connell dan Salwa El-Shawan Castelo-Branco. Terbit tahun 2010 lewat kerja sama University of Illinois dan Springfield.

Buku setebal 305 halaman ini dibagi menjadi enam bagian dan dianggit prolog serta epilog. Bab pertama mengulas Music in War; bagian kedua membahas Music Across Boundaries; unit ketiga mendedah Music After Displacement; fragmen keempat menyoal Music and Ideology; bab kelima menjelaskan ihwal Music in Application; dan bagian keenam menelusuri Music as Conflict.

Dua editor, John dan Salwa, secara berurutan membuka serta menutup dengan dua esai pendek: An Etnomusicological Approach to Music and Conflict dan Ethnomusicologists as Advocates. Komposisi komprehensif demikian diuraikan dengan pendekatan ilmiah, namun dibahasakan secara populer.

Anne K. Rasmussen, etnomusikolog Amerika, turut menyumbangsihkan hasil penelitiannya. Tulisan Anne bertajuk Performing Religious Politics: Islamic Musical Arts in Indonesia dikategorikan ke dalam bab Music and Ideology. Ia dasarkan atas penelitian empirisnya di Indonesia.

Anne mengambil studi kasus KiaiKanjeng dan Nasyid. Ia mengasumsikan musik dan agama sebagai dua hal yang berpaut erat. Sekalipun pandangan itu acap ditampik sebagian kecil kelompok yang menghendaki puritanisme agama, Anne meneropong kemungkinan lain dengan merekonstruksi ontologi, epistimologi, dan aksiologi musik secara integral. Dengan pemahaman filsafati ia mendapatkan tesis baru bahwa musik merupakan sesuatu yang mustahil tak terhindarkan dari kehidupan manusia.

“The first stream is the music culture generated by the ensemble Kiai Kanjeng, its leader Emha Ainun Nadjib, and the participants (both performers and audiences) that have proliferated around the performance culture they generate. The second stream is the nasyid scene, a popular religious musical subculture comprised of vocal ensembles of primarily young men, their fans, and the lifestyle they promote” (h. 155).

KiaiKanjeng, menurut Anne, memanifestasikan musik tradisional dan Jawa-Islam. Dua unsur tersebut dikolaborasikan secara absolut. Walaupun mengambil pijakan lokal, KiaiKanjeng secara kreatif mengonstruksi beragam genre musik. Jazz, pop, rock, dangdut, dan bentuk musik lain dibawa dengan konstruksi instrumen KiaiKanjeng yang didominasi alat musik gamelan.

Kebinekaan musik demikian secara simbolik menandakan penerimaan semua unsur tanpa menegasikan. Nilai demikian merupakan esensi utama perdamaian. Karakteristik KiaiKanjeng itu dijelaskan Anne sebagai sebuah pembaruan di jagat musik yang belum dilakukan musikus mana pun.

Muhammad Ainun Nadjib—selanjutnya disebut Mbah Nun—membawa KiaiKanjeng sebagai instrumen utama forum ilmu Maiyah. Setiap dialog di berbagai konteks, terutama di wilayah rawan konflik, Mbah Nun dan KiaiKanjeng meredakan kelompok yang berseteru lewat musik. Sebagai derivasi dari kesenian musik dianggap netral. Karenanya, realitas konflik di mana pun akan menerima musik tanpa pretensi negatif.

Konfrontasi etnis di Sampit, semisalnya, ditangani Mbah Nun dan KiaiKanjeng melalui diplomasi musik. Dua kelompok yang saling beroposisi itu diredakan dengan terapi musik. Jalan damai lewat musik ternyata membawa dampak signifikan. Terutama pihak yang saling melempar kesalahan, bahkan bunuh-membunuh, hanya karena tersulut emosi sesaat.

Heteregonitas dalam pengertian diskusi dan ekspresi musikal menjadi term kunci memahami Maiyah dan KiaiKanjeng. Anne mencatat, “Conflict resolution or, at the very least, communal catharsis occurs predictably during the course of any given evening as Nadjib honors the diversity of local voices by sharing music, entertaining questions and contributions from the audience, reading poetry, or discussing local issues” (h. 161).

Mendialogkan kembali persoalan diperlukan rendah hati dan kejernihan pikiran. Musik, karenanya, mampu menimbulkan pikiran tenang. Secara psikologis otak manusia dengan lekas merespons orkestrasi musik secara reseptif. Kesadaran demikian dilakukan Mbah Nun dan KiaiKanjeng manakala mereduksi ketegangan sektoral.

Anne mencatat secara rinci bagaimana Mbah Nun mengawali diskusi Maiyah. Ayat suci Al-Qur`an dilantunkan sebagai pembuka. Kemudian disusul zikir, syahadat, wirid, dan shalawat. Yang terakhir ini lazim diiringi tabuhan rebana demi mewujudkan suasana kontemplasi agar semakin intens. Musik, dengan demikian, mampu membawa spirit yang tak bisa direngkuh dimensi bahasa.

Perwujudan transendental semacam itu dilakukan secara komunal bersama Jamaah Maiyah. Setelah itu, dialog interaktif yang berangkat dari pertanyaan kontekstual peserta dilangsungkan hingga menghabiskan 5-8 jam. Kendatipun lama, jamaah, baik perempuan maupun laki-laki, relatif betah karena atmosfer diskusi berlangsung khidmat dan menyenangkan.

“Through these communal and performative acts, Nadjib demystifies Arabic, activating it in a user-friendly way. Thus by making religious experience accessible, enjoyable, and understandable, this extraordinary performer is able to both involve and empower his community” (h.162).

Melihat rekam jejak KiaiKanjeng selama bertandang di dusun maupun kota di dalam dan luar negeri, bagi Anne, serupa horizon yang keberadaannya tak saling meniadakan, tapi justru memperkaya. Pesan-pesan moral berlandaskan spiritual Islam yang disampaikan Mbah Nun dan KiaiKanjeng membangun suatu afinitas yang terdiri atas bermacam kultur.

Ruang kebudayaan itu KiaiKanjeng eksplorasi secara kreatif sehingga melahirkan karya kontemporer. Di sini masyarakat luas dengan leluasa bisa menikmatinya. Musik, dengan demikian, memberi makna pada kehidupan. “…the music are not simply expressions of taste but rather, following Feld, more part of a process of meaningful interpretation explicitly conceived as social activity” (h. 168).

Tulisan Anne cukup berhasil menarasikan relasi antara musik dan advokasi—meminjam istilah S.E. Castelo Branco—di tengah friksi horizontal maupun vertikal. Musik, sepanjang konsistensi uraian Anne, tak memandang perbedaan ideologi, paham politik, ras, agama, iman, dan pembatas lainnya.

Musik justru merangkul perbedaan itu sebagai sebuah realitas harmonis sebagaimana keniscayaan Tuhan tatkala menciptakan manusia yang bersuku-suku. Potret diversitas itu mustahil ditampik karena telah berjalan sesuai kodrat. Musik, dengan demikian, adalah kehidupan itu sendiri.