Spirit Beragama Lewat Musik: KiaiKanjeng dalam Teropong Barat

Musik acap dikesampingkan, bahkan dinegasikan, oleh sebagian kelompok tertentu manakala dihadapkan pada praktik beragama. Pandangan ini berangkat dari interpretasi teks tanpa pertimbangan konteks dan koteks.

Padahal, teks, konteks, dan koteks merupakan bagian inheren dari sebuah wacana. Ia tak bisa diparsialkan bila hendak diteroka melalui perspektif epistemologis. Ketiga dimensi tersebut bersifat dependen (tidak berdiri sendiri).

Secara fundamental musik terdiri atas bunyi, nada, dan irama. Aspek dasar ini dianggap Mbah Nun mustahil terlepas dari kehidupan manusia. Karenanya, jika musik diharamkan atas nama agama maka pelbagai aktivitas seperti ujaran verbal semestinya dilarang pula.

Praktik berbicara itu, menurut sudut pandang fonologis, sangat musikal karena sarat bunyi, nada, dan irama. Dengan demikian, pengharaman musik, betapapun imperatifnya, belum mempertimbangkan dan mengelaborasikan filsafat musik secara komprehensif. Potret demikian menjadi duduk perkara polemik pengharaman musik dewasa ini.

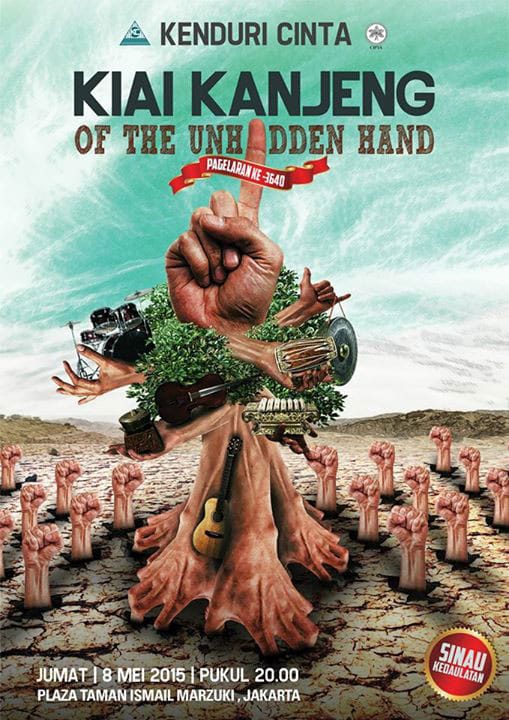

KiaiKanjeng, baik sebagai komposisi instrumental maupun grup musik, berperan signifikan terhadap dialektika musik dan agama. Setidaknya kenyataan ini berlangsung selama tiga dekade terakhir. Dorcinda Celiena Knauth, mahasiswi doktoral University of Pittsburgh, menguak rekam jejak itu.

Musikolog cantik itu menyabet PhD lewat disertasinya yang dipertahankan tahun 2010 dengan judul Performing Islam Through Indonesian Popular Music, 2002-2007. Rekam jejak KiaiKanjeng sebagai musik lintas genre tak luput dari riset Dorcinda.

Dorcinda mampu mempertahankan disertasinya di hadapan para profesor musik. Anne K. Rasmussen, musikolog kelahiran Amerika yang rajin meneliti kiprah Cak Nun dan KiaiKanjeng dalam lintasan musik kontemporer, merupakan penguji utama Dorcinda. Di depan para penguji Dorcinda memaparkan temuannya selama penelitian di Indonesia.

Disertasi setebal 274 halaman itu dipertalikan oleh narasi keberagaman musik populer yang menjadi kendaraan penting dalam penyebaran dan penegasan diskursus Islam di Indonesia. Dorcinda mengambil tiga variabel terikat sekaligus sebagai subjek penelitian.

Tiga di antaranya adalah Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Posisi Kiai Kanjeng bukan sekadar instrumen sekunder dalam pengajian Maiyah yang Cak Nun inisiasi, melainkan juga instrumen primer dalam menarasikan keberislaman yang moderat dan kultural.

Poin terakhir ini Dorcinda kemukakan berdasarkan observasi empiris selama riset: musik KiaiKanjeng, betapapun, adalah perwakilan dari dua jenis musik yang acap didikotomikan dalam pengertian modern dan tradisional.

Nama KiaiKanjeng dinukilkan berdasarkan komposisi gamelan yang digubah Novi Budianto. Identitasnya menjadi laras pentatonis dengan dua jenis nada: slendro dan pelog. Karena itu, terdapat perbedaan jumlah bilahan: sel-la-si-do-re-mi-fa-sol dengan nada dasar G= do atau E minor. Pembeda tersebut terlihat menganga bila dikomparasikan dengan gamelan konvensional lain.

Dorcinda menyebut dua gita lawas, yaitu Gundul Pacul dan Ilir-ilir. Dua syair ciptaan Sunan Kalijaga itu sering dibawakan KiaiKanjeng. Dorcinda melihat filosofi lagu tersebut yang sedemikian filosofis. Ia menganggap keduanya sangat relevan jika dimusikkan oleh KiaiKanjeng sebagai bentuk petuah didaktis.

Term musik islami yang Dorcinda gunakan terkesan rancu. Sebagai derivasi kesenian musik bersifat universal. Ia bukan milik, apalagi representasi, perorangan maupun kelompok. Musik tak mengenal identitas karena orientasi dan ontologisnya universal.

Maksud Dorcinda ketika menyebut musik islami barangkali bukan didasarkan atas jenis baku, melainkan sifat artistiknya. Di sini tersirat limitasi istilah yang acap bertolak belakang dari filosofi dasar yang melingkupinya.

Terlepas dari perbedaan kata, Dorcinda menyepakati bahwa sebagai bahasa universal musik mampu menyentuh emosi manusia tanpa membedakan usia, agama, bangsa, ras, dan perbedaan personal lain. Musik justru mampu mengenalkan manusia kepada agama lebih privat. Ia mencatat, “By perrforming Islamic music, musicians teach their listeners about their own understandings of the religion and in effect are performing Islam” (h. iii).

KiaiKanjeng mempunyai peran ganda. Dorcinda menyimpulkan demikian karena dalam perjalanannya, baik di kota maupun dusun, Cak Nun dan KiaiKanjeng kerap diminta bantuan untuk menengahi konflik sektoral.

Peran strategis tersebut semata-mata karena kepercayaan publik terhadap sepak terjangnya di tengah resolusi konflik. Konteks ini mengindikasikan betapa musik KiaiKanjeng mampu membenahi benang kusut perseturuan antargolongan.

Dorcinda, dengan demikian, menegaskan kontribusi KiaiKanjeng sebagai musik plus: berada di persimpangan antara estetika musikal dan perekatan sosial. “…often traveling deep into conflict areas where their music had an immediately calming effect on their audiences” (h.148).

Perang Sampit antara Dayak dan Madura, semisalnya, menjadi titik historis kedudukan Cak Nun dan KiaiKanjeng sebagai penengah sekaligus penyembuh luka sosial usai pertumpahan darah pada peristiwa menjelang tahun milenium itu.

Penyelesaian konflik, selain dilakukan melalui jalan musyawarah, menurut Dorcinda, dituntaskan pula lewat alunan nada dan irama musik KiaiKanjeng. Tentu titik resolusi tersebut bukan secara fisik, melainkan psikis. Aspek psikologis ini tak kalah penting karena berpengaruh signifikan terhadap detak dan denyut emosi korban konflik.

“As the ensemble grew in number, they began to attract famous singers and political activists who sensed the importance of Kiai Kanjeng’s work, not only for their artistic merits, but also as social advocates” (h.149).

Sepak terjang KiaiKanjeng di tengah konstelasi kesenian di Indonesia disimpulkan Dorcinda menjadi empat format. Pertama, pengiring drama maupun puis. Kedua, pendamping konser musik. Ketiga, pengawal pengajian.

Keempat, jagapati dalam rangka menengahi konflik horizontal maupun vertikal. Keempat struktur acara tersebut dioperasionalkan secara total di bawah instruksi Cak Nun. “Cak Nun acts as the ensemble’s director both musically and spiritually” (h.158).

Keunikan musik KiaiKanjeng terletak pada terbukanya terhadap beragam genre. Meskipun didominasi instrumen Jawa (gamelan), musik KiaiKanjeng mampu menggubah aliran musik jazz, keroncong, dangdut, dan pop menjadi orkestrasi heterogen. Semua ‘isme’ musik, sekalipun dari Amerika, Eropa, Cina, maupun Afrika, KiaiKanjeng aransemen secara ciamik tanpa menegasikan karakteristik dasarnya.

“The genre of music in which Kiai Kanjeng writes has been described in a variety of ways, including national music331 which references the band’s potential to reach out to cross-segments of the Indonesian population and “gamelan dakwah” (preaching gamelan), which describes the band’s ability to speak directly to the role of Islam in contemporary cultural life” (h.160).

Ekspresi multikultural yang tercitra implisit pada musik KiaiKanjeng disikapi Dorcinda sebagai sebuah dekonstruksi baru dalam jagat musik. Secara definitif KiaiKanjeng sukar dikelompokkan ke dalam kotak baku mana pun. Ia tak berdiri di salah satu genre musik. KiaiKanjeng justru mewakili semua aliran musik itu.

Publik akan mengalami kendala problematis bila memposisikan KiaiKanjeng seperti musik konvensional lain. Otonomi kreativitas yang digeliatkan KiaiKanjeng bersifat merdeka. Terutama jika dikaitkan dengan potret bermusik dewasa ini. Keunikannya dikagumi Dorcinda karena menawarkan paradigma baru dalam bermusik.

Edward W. Said, penulis buku masyhur Orientalisme (1978), pernah mengatakan bahwa dunia hari ini dikonstruksi secara dikotomis menjadi Barat dan Timur. Keduanya, menurut Edward, seakan-akan dipertentangkan sebagai anak zaman post-kolonialisme.

Namun, di tangan KiaiKanjeng, oposisi biner itu justru didialogkan melalui diktum Jowo digowo, Arab digarap, Barat diruwat—segala dimensi dirumahkan melalui kedaulatan diri sendiri. Di sini peran musik KiaiKanjeng.