Menimba Berkah di Sumur Maiyah

Dimerdekakan oleh Allah jiwanya dari pamrih, ambisi, egosentrisme, eksistensialisme, ananiyah, kedengkian, dan hampir semua jenis kebodohan hidup dan kekerdilan keduniaan.” —Mbah Nun dalam Fuadus-Sab’ah

Perjalanan dari Lampung ke Mentoro, Sumobito, Kabupaten Jombang menyisakan sebuah kisah yang tak pernah selesai untuk dikenang. Bahkan tidak pernah bisa secara detail untuk dituliskan. Apalagi sekadar diceritakan. Sebab, berbagai kejutan dan kejadian tak terduga selalu menyertainya.

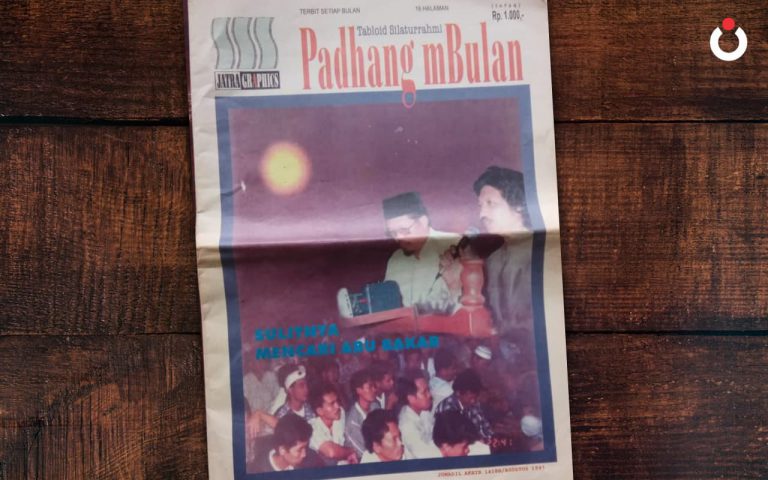

Berangkat dengan empat orang sebagai bagian simpul Maiyah yang diberi tugas memukul kentongan di Lampung, kami sudah berazzam untuk menimba berkah langsung di pusatnya, di sumur Maiyah. Di mana bertepatan dengan tema pengajian Padhang Mbulan kali ini, semua serba spesial. Yakni, Fuadus-Sab’ah.

Rangkaian acaranya juga menunjukkan kelasnya. Membuat saya secara pribadi benar-benar ndepipil, sendirian di tengah ribuan jamaah. Melihat gemerlap yang penuh keistimewaan. Bahkan, pembawa acaranya, langsung Kiai Muzammil dengan memakai Bahasa Arab. KiaiKanjeng (KK) juga tampil memukau dengan bebagai gubahan musik khas nan unik.

Termasuk ketika membawakan lagu-lagu Ummi Kultsum. Siapa pun yang hadir, langsung duduk khidmat menikmati pemikiran dan permenungannya sendiri-sendiri. Keindahan suasana yang bagaimanapun, sulit sekali dilukiskan.

Sampai di lokasi setelah adzan magrib, masih terasa warga dan sejumlah anak muda sibuk mondar-mandir menyiapkan berbagai peralatan. Sisa-sisa debu juga masih tajam aromanya. Mentoro adalah desa sebagaimana kebanyakan perdesaan di Indonesia. Ketika berbincang dengan salah satu pedagang, diungkapkan. “Mentoro ini desa kecil, kalau jembatan di depan itu putus, desa ini terisolasi,” kata dia.

Teringat, bagaimana mungkin desa yang sudah masuk tahun 2017 ini masih terlihat berada di pojok sejarah. Jauh sebelum saya lahir sudah memunculkan pemikiran “Indonesia Bagian dari Desa Saya”. Lama saya menatap kondisi rumah induk dan sentono arum.

Desa Mentoro seolah menjadi antitesis dari Gontor (Gon Kotor) dan Tebuireng, pusat pondok pesantren impian banyak orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Gigil dan air mata saya tak terbendung ketika pengajian belum dimulai, ada terpal berdebu (maaf, kalau boleh saya sebut, buruk) beberapa kali saya lewati terpal itu dengan tentu saja tak melepas sepatu. Namun ketika Mbah Nun mulai naik panggung, jangankan lewat, jejalan jamaah yang umumnya anak-anak muda, sama sekali tak menyisakan tempat untuk kembali leluasa duduk. Begitu bubar, jalanan selebar empat meter, penuh pejalan kaki menunju tempat parkir yang berjarak sekitar 600 meter. Saya terpaku di depan warung pecel melihat rombongan anak-anak muda yang seolah terpuaskan setelah mengikuti sumber ilmu Maiyah. Lalu menghitung, sebaris sekitar empat orang. Lama dan panjangnya artileri itu, bisa lebih dua kilometer.

Artinya, dari posisi hitung-hitungan tempat, mengularnya jamaah ketika mereka berjalan ke luar, pasti ada sekitar delapan ribu jamaah yang hadir di pengajian Padhang Bulan itu.

Bukan pada berjejal-jejal tertibnya jamaah yang mulai pulang menjelang subuh itu yang membuat gentar, melainkan, ada aura aneh yang menjalar di sekujur tubuh ketika merasakan pertanyaan-pertanyaan atas “apa yang sebenarnya dicari orang-orang ini?”. Lalu terpulang pada diri saya, apa yang saya cari ke sini? Secara mendalam saya kemudian mengingat semua suara dan semua penglihatan yang berhasil teringat. Sebab, di lokasi ini, saya benar-benar menjadi pejalan yang tak punya daya selain yang dimiliki tubuh dengan berbagai kelemahan dan keterbatasannya.

Sebenarnya, kedatangan saya dengan niat penuh disertai kesiapan prima untuk membuat reportase. Beberapa media lokal di Lampung juga sudah siap menyiarkan. Namun seperti terkunci, seluruh peralatan yang saya bawa, tertinggal di mobil yang terpisah dari mobil yang saya tumpangi. Ponsel pun tak bisa dicas karena charger-nya jadi satu dengan tas kamera. Beberapa warung saya tanya apakah menjual charger ponsel, penjaganya hanya tertawa. Kemudian menggeleng.

Bahkan ketika pulang ke Sidoarjo untuk kemudian malam berikutnya ikut Maiyahan di Gresik. Ketika semua peralatan sudah siap, saya juga tak bisa langsung menulis. Ternyata, laptop saya bermasalah dan tak bisa dipakai sama sekali. Barulah setelah sampai di Lampung, semuanya normal kembali. Termasuk gigil dan gentar di tubuh saya.

Apakah kemudian saya mendapat keberkahan selama menimba di sumur ilmu Maiyah itu? Sepenuhnya saya tidak meyakininya. Termasuk tidak tahu sama sekali. Namun satu hal yang pasti. Tulisan saya sebelumnya, “Ogah Salaman dengan Mbah Nun” batal.

Saya merasa sangat beruntung dan mendapat kesempatan yang bahkan, bisa jadi mimpi semua penggiat Maiyah di seluruh nusantara. Bukan saja bisa salam-salaman dengan Mbah Nun tanpa berjejal-jejal dengan jamaah lain, bahkan bisa leluasa berbincang dan makan bareng Mbah Nun.

Nasi beliau yang tak habis dan ada bebek gorengnya yang tidak dimakan, saya santap tanpa peduli dengan rombongan yang ikut. Tentu saja sembari tertawa-tawa sendiri, ternyata Mbah Nun bisa kena flu. Sedangkan meler di hidung saya sudah sembuh. Beberapa kali saya melihat beliau bersin-bersin, sementara malam nanti masih harus Maiyahan di Balongpanggang.

Selama perjalanan kembali ke Lampung, saya selalu tertawa. Sering juga menggoda Cak Syamsul Arifien. “Aku sudah salaman dengan Mbah Nun empat kali. Empat kali, Rek.” Kalimat yang juga saya ulang-ulang ketika kumpul dengan para penggiat Maiyah Dusun Ambengan. Meski Cak Sul juga menimpalinya sembari tertawa. Sebab, salaman pertama adalah paksaan.

Bagaimana tidak, pasca selesai semua rangkaian acara Fuadus-Sab’ah, Mbah Nun bersama beberapa Marja’ Maiyah dan tamu yang tak langsung pulang, masih duduk-duduk di depan rumah induk. Mbah Nun yang akan mengambil makan, dicegat Cak Sul tepat di depan saya yang bersila dan bengong. Antara mengantuk dan berpikir seperti apa berkah itu. Mbah Nun yang lewat itu, ditarik tangannya oleh Cak Sul mengenalkan saya, yang membuat kaget dan seketika saya terperanjat untuk mengambil lengannya. Inilah adegan drama, salaman pertama saya. Rasa dan daya kejutnya, tak mungkin terlupa. Bahkan sampai saya mulai menuliskan beberapa ingatan seputar upaya “menimba berkah di sumur Maiyah” ini. Saya masih senyum-senyum sendiri pertama kali salaman.

Pesona Mentoro, bagi saya cukup membuat bingung. Menturo sebagaimana yang sering diucapkan dan ditulis di laman www.caknun.com, atau Mentoro sebagaimana ejaan di depan Kantor Balai Desa yang berada di depan SMK Global. Sekolah dengan tagline aneh. Yakni, “mencari kembali keutuhan manusia”. Ini sekolah apa perguruan silat? Mestinya, sekolah itu tagline-nya ya yang keren dan futuristik. Seperti misalnya “Education is your door to the future” atau “Educate! Smart is great”.

Sekolah kejuruan kok semangatnya “mencari kembali keutuhan manusia”. Dasar Ndeso! Ups, ketika mengucapkan ejekan dan memperbandingkan dengan berbagai visi sekolah di kampung saya, menyodok kesadaran. Sembari langsung nyeletuk, ya juga ya?! Banyak sekolah sekarang termasuk yang saya jalani, justru mengarahkan saya jadi robot. Jadi mesin. Bukun untuk menjadi manusia seutuhnya.

Desa dan Tokoh yang Aneh

Mentoro benar-benar jadi desa aneh. Saya menemukan juga gambaran yang cukup indah atas perdesaan di daerah itu pada tulisan Mbah Nun, “Oplet Buntung, The Hero” di buku Secangkir Kopi Jon Pakir.

Desa itu tak punya tambang emas atau kekayaan di bawah tanahnya sehingga sangat jauh dari sentuhan pembangunan. Seolah kemajuan zaman dan berbagai simbol modernitas, tidak masuk ke dalamnya. Terbukti, cari pinjaman dan mau beli charger saja tidak ada. Termasuk ketika selesai makan. Saya merasa jauh berbeda. Makan nasi pecel, pakai telur dua, minum teh manis panas, ditambah sebotol air mineral. Kalau di Lampung, apalagi jika di “Pecel Madiun” yang terletak di Jalan Teuku Umar, mesti membayar 32 ribu. Di desa ini, saya hanya membayar: dua belas ribu.

Begitu berpindah warung agak malamnya, semangkuk mie, teh panas, plus air putih panas, hanya 6 ribu rupiah. Semua orang yang pernah tinggal di Bandar Lampung pasti akan tahu perbedaan dan njomplangnya selisih harga makanan ini.

Apa sebenarnya makna desa itu. Menturo, Mentoro, atau Mentolo?

Puji syukur pada Allah. Beberapa hari kemudian setelah saya di Lampung, Marja’ Maiyah yakni Cak Fuad, dan adik-adik Mbah Nun yakni Cak Dil, Cak Yus, dan Cak Anang berada di Lampung dan membuat saya bisa langsung bertanya. Namun jawabannya, tentu cukup menjadi ilmu yang penting saya endapkan lebih dulu. Sebab, saya masih bingung apa arti dari penjelasan Cak Yus yang mengudar huruf “o” pada lidah orang Jawa untuk menyebut, “o” dalam nama “susilo” dan “o” pada kata “yudhoyono”. Dimana Cak Anang hanya tertawa begitu saya tanya, apa desa itu artinya Mentolo?

Mbah Nun yang mengurai cukup dengan angka tujuh manjadi puncak capaian Cak Fuad, secara mendalam bisa kita temukan uraiannya di tulisan “Qadla dan Qadar Menturo”. Bisa dibayangkan, 15 bersaudara mampu menghimpun berjuta-juta jamaah di setiap kota di seluruh nusantara, namun bangunan mewah dan gedung megah saja tak punya. Ini jauh di luar nalar kekuasaan yang sering kita saksikan. Baru bisa menghimpun beberapa gelintir orang, ada beberapa tokoh yang saya kenal, sudah punya sekolah mewah dan gedung megah, rumahnya gaya Yunani kuno seperti kastil di negeri dongeng. Seluruh kerabatnya mendadak jadi orang kaya raya dan setiap berjalan di keramaian penuh pengawal berbadan tegap dengan rambut cepak.

Cak Fuad, Mbah Nun, bahkan Cak Dil yang sudah membuat kata “pemberdayaan” digelutinya jauh sebelum pemerintah mengadopsi dan kini menggantinya dengan kata “penguatan” untuk masyarakat, masih tetap terlihat biasa saja, pakaian dan semua atribut keduniawiaan, masih sangat sederhana. Cukup lama saya diam-diam memandangi wajah Cak Fuad yang teduh dan terlihat penuh ketenangan, wajah agung itu. Seperti wajah asing, namun akrab, meski baru saya tahu. Ternyata pernah diungkap dalam tulisan Mbak Nafis; “…tugas Beliau sebagai Dewan Pengawas Majelis Umana King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Arabic Language sejak 2013. Lembaga ini adalah organisasi resmi tertinggi dalam menjaga Bahasa Arab di dunia, yang berpusat di Riyadh, Arab Saudi. Beliau merupakan satu dari sembilan orang terpilih dari seluruh dunia dan satu-satunya orang Indonesia atau bahkan Asia yang dipercaya menjadi anggota lembaga tersebut selama dua periode, hingga tahun 2019.”

Kawkab el-Sharq atau Bintang Timur

Cak Fuad sangat tidak terkenal. Mungkin tepatnya, saya tak kenal beliau. Jauh dibanding kepopuleran ulama lain yang sering tampil di televisi. Namun saya sangat akrab dengan suaranya. Langsung tergeragab ketika beliau mengumandangkan “Attini…naya waghoni...” diiringi KiaiKanjeng. Meski beberapa intonasinya berbeda dengan musik aslinya. Saya sangat akrab dengan lagu ini. Yaitu, Mars Muhammadiyah.

Attini yang disebut Kiai Muzammil berarti “song” ketika mengomentari lagu itu, yang seketika membuat jamaah tertawa. Banyak sumber menyatakan, Attini merupakan lagu “seruling” yang dipopulerkan Fairouz, kabarnya, syairnya diciptakan oleh Khalil Gibran. Bukan lagu Ummi Kultsum sebagaimana disebut-sebut pada acara itu. Namun bukan pada pentas dan lagu itu yang lebih membuat saya terpukau pada Cak Fuad. Kematangan jiwa untuk merasa cukup pada capaian tujuh dibanding sempurna seperti angka sembilan atau sepuluh, kemudian secara sublim beliau menguraikan hadist kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Ada tujuh golongan manusia yang mendapat naungan Allah Azza Wajalla pada hari kiamat. Di mana tidak ada naungan selain perlindungan Allah SWT. Yaitu, imamaun adilun, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, “inni akhofulloh”, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu, dan seseorang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.

Semua golongan itu secara jernih diulas Cak Fuad berikut dengan contoh-contoh yang kontekstual. Langsung ke jantung kesadaran dan mudah diterima, bahkan dengan kondisi tubuh yang terserang flu di bawah langit dini hari sekalipun, saya masih mampu menangkap penjelasannya. Termasuk ketika mengulas persahabatan dengan Prof. Barbara. Secara indah Cak Fuad berpesan, agar tidak minta digoda karena takut tak sanggup menghadapinya dan tidak bisa mengatakan “inni akhofulloh”.

Cak Fuad bahkan menegaskan, tidak pernah merayakan ulang tahun, namun beliau bertekad di usianya yang ke-70 tahun akan menerbitkan tiga buku yang semua judulnya memakai angka 77. Yakni, 77 Hadist Tentang Akhlak, 77 Pertanyaan Tentang Al Quran, dan 77 Pertanyaan Tentang Bahasa Arab.

Posisi Cak Fuad yang mengagumi Ummi Kultsum bukan kebetulan. Bisa disebut, beliau sejajar dengan Ummi Kultsum yang mendapat gelar “kawkab el-sharg” atau “bintang timur”.

Ya, Cak Fuad adalah Bintang dari Timur. Sebuah cahaya yang tak mungkin bisa ditemukan pendar dan indahnya tanpa upaya dan kesungguhan, semangat untuk mencari.

Sebuah kehormatan, saya langsung bisa melihat dan menjadi saksi hadirnya “bintang timur” yang masih sehat dan tetap rendah hati untuk menerima angka tujuh sebagai bukti pengabdian. Terima kasih Maiyah. []