Maiyahan Transformatif: Belajar Ilmu Meringankan Diri

Tanggal 7 September 2017, bertepatan dengan Ulang Tahun Majelis Masyarakat Maiyah Bangbang Wetan yang kesebelas. Halaman kantor TVRI Surabaya kebagian giliran untuk menjadi tempat berkumpul jamaah dari berbagai daerah. Lanskap Bangbang Wetan malam itu sedikit berbeda. Jajaran gamelan dan alat musik lain memenuhi hampir separuh luas panggung. Tanpa terop, sehingga ketika jamaah menengok ke atas akan terlihat langit cerah lengkap dengan rembulan yang masih bulat bersinar terang.

Nggayuh Welasan, Sebelas Tahun Bangbang Wetan. Jamaah memenuhi lokasi acara sedari awal, tak bersekat merapat ke panggung. Sejumlah pedagang keliling juga terlihat lebih semarak menawarkan dagangannya langkah demi langkah. Perjalanan panjang Bangbang Wetan hingga tahun ke sebelas menemui langkah awalnya kembali: Dari bilangan sepuluh (satu dekade), menjadi hitungan ke satu lagi (sebelas).

Sebelas Tahun sampai Sak Kuat-e

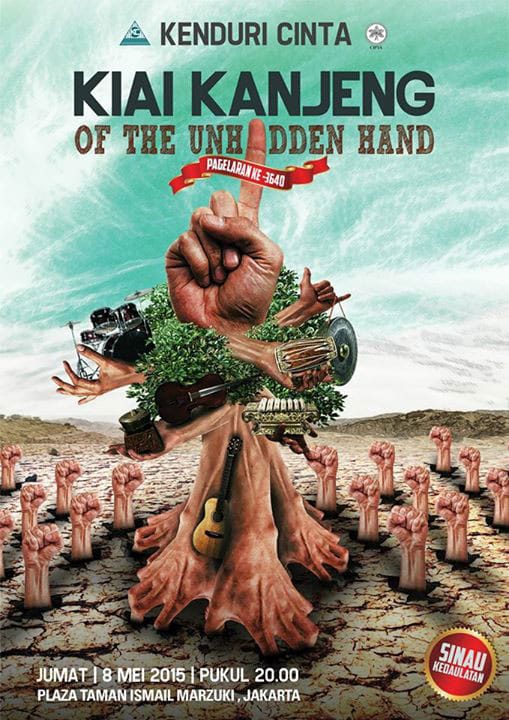

Kurang lebih seperti nostalgia. Satu persatu jamaah turut bergabung di atas panggung menceritakan kesan tentang Bangbang Wetan sejak pertama mereka kenal dan mengikutinya. Ada delapan orang di atas panggung, termasuk para dosen muda yakni Mas Haidar dari Unair dan Mas Bahaudin dari UIN Sunan Ampel. Mas Fahmi Agustian juga datang sambil menyampaikan salam persaudaraan dari pegiat Maiyah Kenduri Cinta.

Satu hal yang secara sadar-tidak sadar disepakati bersama oleh semua yang hadir malam itu adalah bahwa Maiyahan merupakan tempat terbaik untuk belajar banyak hal, juga menjadi pemicu perubahan perilaku mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Sesi prolog bersama jamaah lalu disambung dengan bersholawat Hasbunallah. Mas Hakam dan Cak Luthfi memulai nadanya, mereka berdua adalah pegiat Bangbang Wetan yang biasa jadi komando sholawatan bersama. Lantunan sholawat itu mengiringi langkah Mas Sabrang, Kyai Muzammil, juga Cak Rudd — salah satu saksi sejarah lahirnya simpul Bangbang Wetan — hingga ke atas panggung.

Mas Sabrang mengungkapkan kegembiraanya melihat jamaah begitu ramai menghadiri Maiyahan. Hingga usia ke-sebelas ini Bangbang Wetan disebutnya telah ikut andil dalam menjaga keselamatan masa depan anak cucu. Cak Rudd kemudian flash-back bagaimana awal mula Maiyahan di Surabaya. Beliau juga berharap agar forum seperti ini akan tetap berlanjut, “sak kuat-e.” ujarnya.

Setampah tumpeng sudah disiapkan. Sebelum memotong ujung runcingnya sebagai simbolisasi syukur atas momen ulang tahun, jamaah diajak Cak Luthfi dan Mas Hakam untuk membaca lima surat terakhir Al-Qur’an. Sejak siang memang ada beberapa jamaah dan pegiat yang meniatkan diri khataman Al-Qur’an di lokasi. Kyai Muzzammil lalu mengimami doa agar semua niat baik yang dicita-citakan diijabahi oleh Allah.

Nuansa kegembiraan bercampur khusyuk dan syahdu. Jamaah kembali bersholawat saling bersahutan. Seluruh Marja Maiyah: Cak Nun, Cak Fuad, Syaikh Nurshomad Kamba hadir. Mereka duduk sejajar bersama Mas Sabrang dan Kyai Muzzammil. Kiai Kanjeng dan Mbak Novia Kolopaking kemudian menambah lengkap gemerlap panggung. Kemeriahan malam itu tidak sekedar seremonial peringatan tahunan pertambahan usia, melainkan pendalaman pengetahuan di majelis ilmu Maiyahan seperti yang dirutinkan setiap bulannya.

Nggayuh Perubahan

Setelah sesi pemotongan tumpeng, Cak Nun mengantar alur diskusi Maiyahan melalui ayat Udkhulu fis-Silmi Kaffah. Ayat tersebut menggelitik pemikiran beliau sehingga timbul pertanyaan yang juga dilontarkan ke jamaah “Siapakah subyek yang disebut Allah masuk ke surga secara kaffah (bersama) tersebut?”.

Cak Nun menambahkan sebuah pertanyaan retoris, apakah mungkin satu bangsa ini bisa masuk ke surga bersama-sama? Kita temui banyak kotak-kotak perbedaan di dunia. Satu kotak besar negara saja masih terpecah menjadi golongan-golongan tertentu. Bahkan perbedaan tidak hanya berhenti pada urusan SARA, tetapi tiap-tiap institusi punya kotak-kotak kecil tersendiri. Jika seperti itu, siapa atau kaum manakah yang masuk surga dengan bersama-sama? Sementara kondisi di luar diri kita lebih banyak yang mensponsori jalan ke neraka.

“Siapa yang ingin nggayuh perubahan pada Allah?” tanya Cak Nun. Universalitas sistem nilai kebaikan tidak bisa sangat mudah diwujudkan, apalagi dalam lingkup dunia secara keseluruhan. Langkah perubahan skala luas tentu akan memberatkan jika dimulai oleh satu manusia saja. Maka Allah memberi sinyal welas asih-Nya melalui ayat “Laa yukallifullahu nafsan illa wus’aha.” — bahwa ada takaran kemampuan dan tugas yang hubungannya sangat privat antara Allah dan makhlukNya.

Setidaknya diri sendiri harus memegang dan berlaku sebaik-baiknya dulu. Mendahului merdeka sejak dalam diri; Kemudian mengusahakan kebaikan untuk orang lain dan ikut serta membantu ‘memerdekakan’ bangsa ini.

“Bagaimana cara seseorang bisa merdeka?” Cak Nun bertanya untuk kesekian kalinya pada jamaah. Simulasi Tahu Bulat sebagai kenyataan dan Ikan Bandeng sebagai keinginan dijadikan tik-tak intelektual. Jarak antara harapan dan keinginan seringkali menjadi penunda kemerdekaan diri. Dalam situasi seperti itu, manusia bukan berarti mesti membohongi diri dengan mengatakan bahwa Ikan Bandeng itu sama seperti Tahu Bulat, atau hidup dalam kepalsuan rasa ikan bandeng — meski bukan ikan bandeng. Manusia harus punya titik penerimaan yang tegas. Menysukuri kenyataan yang ada dan tidak mudah dikelabui pernik atau hiasan duniawi.

Latihan melihat sesuatu dalam wajah sejati adalah apa yang selalu dipraktekkan di Maiyahan. Merujuk kembali rumus Mas Sabrang tentang cara pandang, sudut pandang, dan resolusi pandang, jamaah membiasakan untuk berproses otentik sendiri agar punya kemerdekaan pemikiran.

Merawat Pepohonan Nilai dalam Kebun Maiyah

Diskusi yang semakin padat malam itu kemudian disambung dengan jeda beberapa nomor dari Mbak Novia bersama KiaiKanjeng. Menjadi sebuah hadiah istimewa ketika beliau menyempatkan dan bersedia menambah kemeriahan di tengah-tengah acara.

Maiyahan memang bukan seperti pengajian pada umumnya. Di tengah acara bisa saja ada wokshop dan beragam simulasi. Seperti malam itu, Cak Nun mulai menyebut dua kata: Substansi dan Metodologi. Cara pandang substansi dan metodologi ini perlu ditinjau kembali agar bisa mengenali mana piranti dan mana tujuan. Beliau mengakrabkan jamaah pada ketelitian cara berpikir, supaya terus berhati-hati mengolah infomasi. Jamaah diajak menemukan persambungan Maiyah dalam kehidupannya.

“Menurut anda, manusia melihat alam ini sebagai apa?” tanya Cak Nun. Jamaah kompak menjawab: sebagai alat. Pengertian alat yang dimaksud adalah bahwa alam digunakan untuk memenuhi kepentigan manusia saja.

Dalam tradisi Jawa, alam diperlakukan sebagai sesama makhluk. Benda-benda ‘dimanusiakan’ oleh orang tua kita. Diberi nama, dan dihormati selayaknya manusia memperlakukan manusia lain. Dari sudut pandang Islam, alam diperlakukan sebagai ‘saudara tua’ – sebab ia ada sebelum diciptakan manusia. Kepada alam manusia diajak kontemplatif atas kesejatian hidup.

Cak Nun membacakan pula Surat Ibrahim ayat 24-26 yang menyebut pohon sebagai perumpamaan perbuatan manusia semasa hidup. Kepada pohon kita diajak Allah untuk belajar cara pandang. Tadabbur ayat tersebut merimbun hingga pada bahasan Hutan, Kebun, dan Taman.

Menggunakan personifikasi Pohon, Cak Nun mendaftar satu persatu sesuai tempat tumbuhnya menjadi tiga. Hutan, di mana semua tumbuh begitu saja secara liar. Di kebun, ketika tumbuhnya perlu dirawat dan diusahakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kebermanfaatan. Dan pohon taman, ketika sudah otomatis tinggal dinikmati fungsinya. “Maiyah adalah kebun yang ada pohon-pohonnya dalam ruang dan selama waktu.” ucap Cak Nun.

Berbagai pohon dalam kebun Maiyah ini punya masing-masing jenis dan jangka waktu tumbuhnya. Yang dimaksud pohon di sini adalah nilai-nilai belajar yang dituai setiap kali Maiyahan. Ada bagian Maiyah yang Rumput, Jagung, atau bahkan Jati. Tiap satuan punya umur panen berbeda, sehingga tidak bisa seseorang yang pertama kali ikut Maiyahan kemudian langsung paham seluruh khazanah ilmu kehidupan. Di sisi lain, ada pula nilai yang bisa jadi segera dinikmati hikmahnya pada saat itu juga. Jamaah dibiasakan untuk siap menerima proses, karena hidayah Allah datang tanpa rencana dan tak disangka-sangka.

Spontan malam itu Cak Nun meminta jamaah menyebut pohon-pohon apa saja yang mereka temukan di Maiyah. Mas Sabrang ikut mencatat setiap jawaban, dari ujung ke ujung lokasi jamaah begitu antusias dan partisipatif. Setelah di-review ulang, ada lima puluh tiga pohon nilai dalam Maiyah. Eksplorasi jamaah tentu tak berhenti sampai di angka 53, karena masih saja ada yang menjawab berbagai kemungkinan persambungan selain yang ada pada deret tulisan di catatan Mas Sabrang.

Banyaknya pohon nilai yang didaftar jamaah menggambarkan fakultas-fakultas dalam universitas Maiyah. Cara berpikir seperti ini ingin ditunjukkan Cak Nun agar jamaah tidak terjebak pada definisi bahwa Maiyah adalah sebuah padatan yang dikategorisasi sebagai pengajian pada umumnya. Maiyah menampung semua kemungkinan dan keadaan, sehingga tidak mudah berpikir dikotomis bahwa yang Maiyah itu benar dan selain Maiyah menjadi salah.

Empat Generasi Maiyah

Malam itu Syeikh Nurshomad Kamba merasakan betapa bahagianya bisa hadir kembali di Bangbang Wetan. Empat bulan sebelumnya Syeikh Kamba hanya hadir di antara jamaah melalui tulisan beliau yang mulai rutin dimuat di Buletin Maiyah Jawa Timur.

Kajian keilmuan oleh Syeikh Kamba tentang Maiyah begitu mendalam. “Istilah Maiyah dimulai bahkan sejak zaman Rasulullah.” sebut beliau. Generasi pertama Maiyah adalah ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq menemani Nabi Muhammad saw di Gua Hira. Diceritakan pada saat itu Khalifah Abu Bakar khawatir tentara Quraiys menyakiti Nabi saw, namun bukan karena lemahnya penjagaan atas Nabi – tetapi kekhawatirannya lebih pada akibat yang ditimbulkan jika kekasih Allah disakiti.

Abu Bakar tidak membayangkan betapa murkanya Allah pada kaum Quraiys bila itu terjadi. Sebab diriwayatkan bahwa Malaikat sudah menawarkan membinasakan kaum Quraiys dengan menindihkan Jabal Qubais. Namun Nabi menolak karena beliau berharap generasi selanjutnya akan mengikuti dakwahnya. Dikatakan pula oleh Rasulullah pada Abu Bakar untuk tidak bersedih dan khawatir, karena Allah bersamanya (..innallaha ma’ ana).

Keputusan Rasulullah tersebut adalah hijrah. Istilah hijrah disebut Syeikh Kamba malam itu dengan Transformasi, yakni perubahan ke arah lebih baik. Kata kunci transformasi ini menjadi sangat menarik, sebab misi manusia beragama adalah agar berubah menjadi lebi baik. Minad dzulumati ilan-nuur. Dari kegelapan menuju cahaya. “Maiyah merepresentasikan transformasi dalam beragama.” sebut beliau.

Generasi Maiyah ke-dua adalah sebagaimana konsep Ibnu Arobi tentang Tauhid. Pengertian manunggal atau tauhid salah satunya adalah implementasi dari niat yang tulus. “Manusia berusaha dan berjuang untuk memurnikan niat, semata-mata hanya kepada Allah.” jelas Syeikh Kamba. Konsep Maiyah manunggal ini adalah tentang senantiasa melakukan transformasi sikap sejak dalam niatan.

Generasi ke-tiga adalah dari Syeikh Yusuf Makassari, pejuang kedaulatan nusantara yang tangguh pada masanya. Perjuangan beliau diceritakan oleh Syeikh Kamba memegang salah satu unsur tauhid yakni berkeyakinan bahwa Allah selalu membersamainya di manapun berada. Maka tak heran jika Syeh Yusuf membuat Belanda kesulitan menangkap kelompoknya.

Generasi Maiyah ke-empat disebut oleh Syeikh Kamba adalah yang saat ini kita jalani. Apa yang sedang diperjuangkan Maiyah generasi ke-empat ini berada pada titik komprehensif, zaman di mana banyak upaya penegakan syariat islam ternyata tidak sesuai dengan konsep sebagaimana yang diajarkan pada zaman Nabi Muhammad.

Tantangan yang dihadapi generasi Maiyah sekarang adalah membangkitkan akal sehat di tengah gempuran kepentingan institusional. Syeikh Kamba menyatakan forum seperti ini lebih dari sekadar universitas, beliau menegaskan “Maiyah adalah way-of-life.”

Di Maiyah, manusia diperlakukan secara santun untuk mengenal Tuhannya. Seperti apa yang diusahakan oleh Rasulullah dalam dakwah pada masanya yakni Iqna’ yang berarti persuasif sekaligus akomodatif terhadap banyak sisi pendapat. Maiyah tidak memaksakan kebenaran kepada siapapun. Kegiatan keilmuan yang dilakukan di Maiyah adalah mengantarkan, agar terbuka pemahaman bahwa Allah sendiri yang mengajarkan pada masing-masing individu.

Dimensi lain yang disoroti oleh Syeikh Kamba tentang Maiyah adalah spiritualitasnya. Dalam Maiyahan, jamaah diajak mengenal dan mencintai Rasulullah. Meneladani Kanjeng Nabi yang begitu luhur sikap batinnya, sehingga selama tigabelas tahun dakwah di Makkah tidak sekalipun beliau lepas kontrol emosinya. Sisi spiritual orang-orang Maiyah ditempa terus-menerus agar terbiasa fleksibel dan berlapang dada terhadap berbagai keadaan.

Hidup Adalah Merohanikan Diri

Padatnya materi Maiyahan tidak menggeser sumbu posisi jamaah ke mana-mana. Setelah jeda komposisi Kiai Kanjeng, diskusi berlanjut dengan kalimat yang diucapkan Cak Nun “Hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali Tauhid.” — kemana pun kita pergi, pasti ikut arus Allah.

Sejak lama kita dibiasakan untuk berpikir dikotomis. Memahami sesuatu sekaligus mempertentangkan dengan hal lain. Metodologi berpikir kita sering salah, sehingga kerap memisahkan Jasmani dan Rohani, Materialisme dan Spiritualisme, Baik dan Benar, dan sebagainya. Transformasi berpikir diperlukan agar kita lebih memahami yang sejati dan semakin dekat dengan Tauhid. “Hakikat agama bukan pada ‘Islam’, tetapi Tauhid, menjadi Ruh.” tegas Cak Nun. Tuhan tidak diwujud-wujudkan sehingga ia menjadi berhala. Tuhan adalah kutub lain dari benda, maka Ia tidak bisa dijasad-kan.

Yang mestinya dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia adalah menggunakan jasad untuk nggayuh ridho Allah. Cak Nun menggunakan istilah Jawa: sukmo nguntal rogo. Kalimat tersebut dipakai untuk menjelaskan keadaan jasad yang ditelan roh. Bukan pada makna harfiah – namun pada pengertian individu yang mampu melepaskan diri dari duniawi.

Segala bentuk sifat kebendaan (jasadiah) akan gravitatif terhadap dunia. Misalnya keinginan untuk dipuji, keserakahan, jabatan, dan pengakuan manusia lain. Hal-hal semacam itulah yang memberatkan perjalanan manusia menuju Allah. Menyatu dengan Allah harus menaklukkan jasad. Megatruh, seperti itu Cak Nun meminjam isilah salah satu jenis tembang Jawa dengan pengertian: Megat segala kepentingan duniawi, sehingga menuju Allah dengan bentuk sejatinya Ruh.

Satu kaitan benang merah yang sama, Mas Sabrang meluaskan lagi pemahaman tentang pentingnya sikap transformatif dalam beragama melalui gambaran ilustratif sebuah piramid. Tauhid terletak di ujung runcing paling atas, sementara semakin ke bawah semakin banyak ekspresi manusia tentang dunia. Transformasi berpikir diperlukan untuk memperkecil bias pengetahuan manusia.

Re-definisi atau peninjauan ulang akan kebenaran dilakukan terus menerus oleh manusia sepanjang umurnya. Hal tersebut sebagai upaya perbaruan pengetahuan menjadi lebih dekat pada Tauhid. Kadang, informasi yang tidak lengkap atau perbedaan pemahaman memicu timbulnya perdebatan. Di sini transformasi perlu dilakukan sebagai penyesuaian koordinat kebenaran pada berbagai keadaan dan dari waktu ke waktu.

Kita harus siap ketika kebenaran yang saat ini kita pegang suatu saat berubah dan menemui kebenaran yang baru. Maiyah adalah tempat menarik bagi transformasi, karena di sini kita terbiasa menyerap semua bias. “Tidak bisa kita mencapai Tauhid jika masih terjebak berpikir dengan bias.” jelas Mas Sabrang. Banyak manusia yang terjebak dan merasa nyaman pada stagnansi berpikir sebab takut untuk berubah. Padahal tidak mungkin seseorang bisa mempelajari masa depan jika tidak punya cara pandang baru yang menjangkau hingga ke sana.

Lebih lanjut, Cak Nun memadankan istilah Bias dengan Khayal. Cara berpikir khayal misalnya pada konsep nilai bahwa hidung mancung lebih cantik daripada yang pesek. Pembiasan pemikiran berada pada konsep nilai yang yakini buruk, bukan pada hidung secara anatomisnya. Transformasi juga ditarik Cak Nun dengan pengandaian bahwa gabah mesti berubah menjadi beras dulu, lalu ditanak menjadi nasi, sehingga nyaman dikonsumsi.

Produk transformasi adalah solusi. Oleh sebab itu, Cak Nun mengamini ucapan bahwa Maiyah adalah tempat transformasi yang baik karena di sini kita semua sedang menggodok formula untuk solusi permasalahan Indonesia. Minimal dari kosmik kecil individu manusia-manusianya. Menjadi sia-sia jika Maiyah diartikan sebagai forum yang memaksakan kebenaran, sebab Al Haqqu mir Robbikum – kebenaran selalu datangnya dari Allah. “Hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah.” ungkap Cak Nun. Di Maiyah kita terus menerus belajar tauhid, transformasinya adalah menyatu dengan Allah.

Maiyahan berakhir pada pukul empat pagi. Tentu dengan antusiasme jamaah beserta puluhan pointer pertanyaan yang dijawab sangat komprehensif. Bagaimana tidak, di atas panggung jamaah berkesempatan nggayuh ilmu tafsir pada Cak Fuad dan cakrawala tasawuf pada Syaikh Nurshomad Kamba.

Meski begitu banyak endapan ilmu yang dibagi malam itu, nyatanya Maiyahan justru menjadi tempat belajar Ilmu Meringankan Diri. Ilmu yang diistilahkan Cak Nun pada malam itu, hingga semua yang hadir punya kunci-kunci untuk meluaskan sudut pandangnya. (Dalliyanayya Ratuviha)