Kyai Muzammil Mempersaksikan Kebesaran Jiwa Maiyah Ambengan

Pukul 10.00 wib, pondok Rohmatul Umam tampak lengang. Tanggal 20 Desember 2017, hari ini memang santri-santri sedang liburan. Yang bekrpentingan menemui Kyai Muzammil biasanya menunggu di musholla dekat rumah beliau. Bersama saya, ada sepasang suami-istri yang juga menanti Pak Kyai. Tak perlu berlama-lama, Kyai Muzammil keluar dan menemui kami.

“Waduh, nanti malam saya ada acara. Saya mohon maaf sekali ini, itu nanti malam ada Ngaji Barengnya Cak Nun di Solo”, ucap Kyai Muzammil, selepas pasangan suami-istri tadi menyampaikan keinginan mereka agar Kyai Muzammil bisa rawuh dan mengisi acara pengajian pada syukuran khitanan anak mereka. Rasanya saya tidak perlu menanyakan jenis kelamin anak mereka yang baru saja dikhitan itu, ada rentetan lapisan ma’rifat, informasi di balik informasi. Begitulah.

Kyai Muzammil masih dengan sabar juga mencarikan ‘pengganti’ dirinya. Oleh Kyai Muzammil pasangan suami-istri tersebut diminta mendatangi rumah seorang tokoh, kyai juga mungkin di desa yang tidak begitu jauh.

“Saya hafal kyai-kyai yang ada di sekitar sini, bahkan satu Bantul ini. Karena dulu pekerjaan saya di Bahtsul Masail ya begitu itu. Saya keliling dari satu kyai sepuh ke kyai sepuh lainnya”, Kiai Muzammil bercerita pengalaman beliau ketika pertama kali menjadi pengurus di Bahtsul Masail. ketika itu lembaga yang ditanganinya sudah pada tingkatan hidup segan, mati tak mau. Bahtsul Masail kita tahu adalah lembaga di bawah naungan NU yang bertugas menangani perkara-perkara di masyarakat.

“Jadi Kyai, dulu Bahtsul Masail nya tidak hidup itu apa bukan karena masyarakatnya sudah tidak ada masalah?” tanya saya, tentu saja bercanda. Mana ada masyarakat yang tidak ada masalah? Kyai Muzammil tertawa lepas saja.

Wawancara bersama Kiai Muzammil memang baru saya mulakan ketika pasangan suami-istri tadi telah selesai dan meninggalkan tempat. Pekerjaan seorang Kyai seperti ini di desa-desa masih lestari dan sebaiknya terus lestari.

“Sekarang ini banyak orang-orang yang mengatasnamakan NU, bawa-bawa nama NU untuk menghantam yang dianggapnya berbeda. Padahal entah apa yang sudah mereka pernah lakukan untuk NU”. Nampaknya, sepembacaan saya, Kiai Muzammil merujuk pada perdebatan-perdebatan di socmed. Dugaan saya tidak meleset jauh mungkin sebab beliau melanjutkan, “Kyai-kyai di desa-desa, di kampung-kampung itu. Ada saya pernah ketemu, yang tiap hari mengadakan tahlilan, sholawatan. Itu kan menghidupkan NU. Tapi mereka jelas tidak punya waktu untuk berdebat-debat seperti orang di internet-internet itu”.

Baru beberapa hari yang lalu Kyai Muzammil juga menyertai Jamaah Maiyah pada majelis ilmu dan kegembiraan, kedalaman serta keluasan, Mocopat Syafaat. Sesungguhnyalah, pada tanggal 17 itu, sehari sebelumnya Kiai Muzammil baru saja pulang dari Lampung. Beliau menyambung silaturahmi dengan Jamaah Maiyah Ambengan di sana.

Kyai Muzammil bercerita beliau sampai di Lampung saat malam jum’at. Dijemput oleh Mas Samsul dan Pakde Mus serta kawan-kawan lain. Malam ketika tiba Kyai Muzammil tidak langsung ke tempat Cak Sul, tapi singgah ke pesantren Al-Muttaqin yang diasuh oleh Pakde Mus. Ternyata Kyai Muzammil langsung berhadapan dengan rentetan acara, malam pengajian di pesantrennya Pakde Mus. Jumat paginya Pakde Mus juga mengadakan peringatan maulid Nabi.

Kyai Muzammil yang memang seorang eksplorer pun mengikuti rangkaian kegiatan tersebut namun sebelum jumatan beliau pamit karena ingin merasakan jumatan di Masjid Raya di Lampung.

“Ternyata ada anak Maiyah juga di sana nunggu saya. Anak-anak Maiyah itu di mana-mana ternyata”, masih sambil tertawa Pak Kyai berkisah.

Kegiatan di lingkar Maiyah Ambengan baru akan dilaksanakan pada malam minggu, sejak Jumat Kyai Muzammil memanfaatkan waktu untuk berkunjung dan berziarah. Salah satunya ke makam Raden Intan kemudian juga diajak ziarah ke makam Kyai Haji Muhammad Gholiid di Pringsewu.

Dari tempat Pakde Mus yang menjadi titik persinggahan Kyai Muzammil menuju ke lokasi acara Maiyah Ambengan di Metro rupanya memakan waktu sekitar tiga jam. Tempat Cak Sul lah yang memang dijadikan lokasi acara Maiyah Ambengan.

“Pelosok, tapi luar biasa”, ucap Kiai Muzammil. Pak Kyai juga mengutarakan rasa salutnya pada Cak Sul. Sebab tempat kediaman Cak Sul yang berada di pelosok itu, tidak menghalangi Cak Sul untuk selalu bolak-balik ke Jawa.

“Ke Mocopat Syafaat beberapa kali saya liat Samsul itu, ke Padangmbulan juga. Bahkan ke sini juga empat kali mungkin Samsul itu”.

Sedangkan mental kebersamaan juga menjadi titik perhatian Kyai Muzammil pada Maiyah Ambengan.

“Itu kan di Lampung Timur, sedang dari Lampung Tengah ada yang datang, dari Lampung Selatan juga ada yang datang, dari Bandar Lampung juga ada yang datang. Jadi dari mana-mana”.

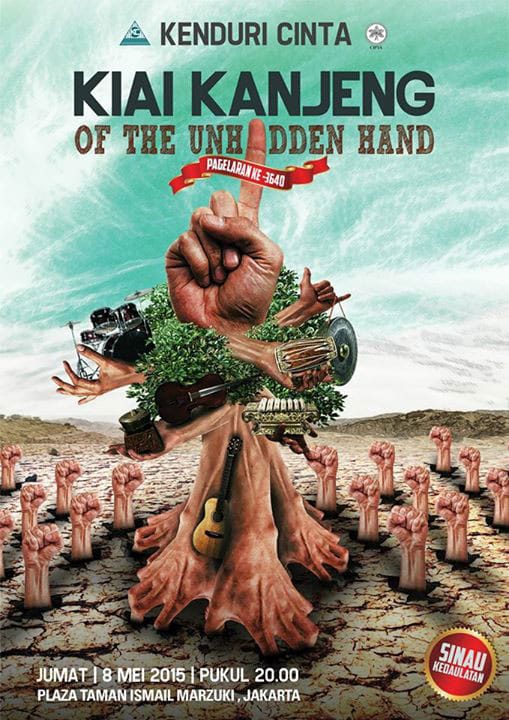

Kyai Muzammil juga mengapresiai ijtihad budaya sedulur-sedulur Maiyah Ambengan yang seadanya itu sudah bisa memiliki grup musik Jamus. “Seperti KiaiKanjeng versi mini begitulah”, cerita beliau.

Memang keberadaan perangkat kebudayaan ini dimaksudkan agar terciptanya ruang dialog yang cair. Namun juga jadi fokus perhatian Kyai Muzammil bahwa keterbukaan dialog memang masih menjadi tantangan mengingat latar belakang masyarakat desa kebanyakan asli Jawa yang juga kebanyakan Nahdliyyin.

“Nahdliyyin kan jarang ya kalau berdialog. Soalnya tradisinya itu lebih banyak manut, sami’na wa atho’na sama Kiai. Malam itu diminta bertanya juga belum ada pertanyaan yang muncul. Tapi mereka antusias, sampai jam satu mereka duduk anteng dan tidak ngantuk”.

Menjadi pertanyaan juga sesungguhnya, kenapa masyarakat Nahdliyyin sendiri memiliki kerinduan yang begitu besar pada majelis-majelis Maiyah seperti yang terjadi juga di Maiyah Ambengan. Karena bila persoalannya adalah ilmu dan pemahaman, maka sesungguhnya tokoh-tokoh panutan Nahdliyyin juga tidak pernah kurang-kurang jumlahnya. Kyai Muzammil memberi jawaban yang cukup mengena, bahwa rasanya memang manusia merindukan adanya tempat, wadah di mana mereka berkumpul tanpa sekat-sekat. Dan ini paling bisa diwadahi di Maiyah pada zaman ini.

Tema yang diangkat pada Maiyah Ambengan malam itu adalah Tolak Balak. Kyai Muzammil yang mendapat kesempatan bicara dalam dua sesi memanfaatkan sesi pertamanya untuk membahas dan membabarkan mengenai apa dan bagaimana Maiyah itu.

“Supaya, satu, Maiyah itu tidak dianggap aliran sesat, dan kedua, Maiyah tidak dianggap sebagai organisasi baru yang berkeinginan menandingi organisasi-organisasi lain yang sudah ada, entah itu NU atau Muhammadiyah dan lain-lain”.

Kyai Muzammil juga menjelaskan bahwa intinya di Maiyah itu kita duduk bareng, ngaji bareng, bersama-sama. Menjadi penting duduk bareng itu di masa sekarang ini, karena banyak sekali terjadi persoalan belakangan ini yang disebabkan pandangan yang satu sisi untuk memandang sisi lainnya. Tidak mengapa memilih sisi, maqom di mana kita berdiri, tapi jangan memutlakkan pandangan kita terhadap sesuatu. Pertikaian belakangan yang sering terjadi ini karena manusia memutlakkan pandangannya, seolah yang di sana pasti seperti ini, yang di situ pasti seperti itu. Bahkan ada yang berani memutlakkan pengartiannya terhadap kitab suci Al-Qur`an, bahwa pasti seperti ini atau itu maksudnya Gusti Allah.

Maiyah duduk melingkar, manusia saling bertemu bertatap muka, bermuwajjahah. Maiyah adalah ikhtiar agar manusia dengan kecendrungannya masing-masing menemukan kesejatiannya.

“Orang NU biar menemukan sejatinya NU, Muhammadiyah menemukan sejatinya Muhammadiyah. Maiyah itu begitu. Karena banyak perbedaan itu bukan yang sejati sebenarnya, hanya dalam penampilan luarnya. Sejatinya sama. Sejatinya NU, Muhammadiyah, FPI itu sama wong sama-sama Islam kok. Tapi kan selama ini sering orang melihat kulit luarnya, yang berbeda kulit luarnya. Saya katakan begitu, Alhamdulillah teman-teman di sana antusias. NU menjadi NU yang sejati, Muhammadiyah juga. FPI juga jadi pembela Islam yang sejati, kan kalau benar-benar membela Islam yang sejati ndak mungkin berbenturan dengan sesama orang Islam”

Buat saya yang bukan warga Nahdliyyin, tentu saya memiliki perspektif terbatas mengenai ke-NU-an. Selama ini saya berpikir bahwa kyai-kyai di NU tentu hanya akan menghormati, atau ta`dhim pada tokoh, kyai, mursyid yang memiliki pengetahuan kitab-kitab kuning yang mumpuni. Sementara Mbah Nun dalam membabarkan berbagai persoalan dan solusi, jarang terdengar menguti-ngutip khazanah kitab kuning atau kitab warna lainnya. Ini pun sempat saya tanayakan pada Kiai Muzammil, dan dibenarkan juga oleh beliau.

“Benar, orang-orang seperti saya memang semestinya seperti itu. Saya dan Pakde Mus itu, mestinya begitu. Tapi mungkin kita ini agak keluar pakem. Saya melihat substansi, Cak Nun memang jarang memakai kitab-kitab kuning, tapi karena Cak Nun itu juga, melihat ke substansi, jadi pemikirannya itu banyak yang melampaui khzanah kitab-kitab kuning”.

Pakde Mus sendiri juga sudah dimafhumi sebagai penerus Mbah Lim Klaten yang diamanati untuk membimbing masyarakat di Sumatra, Lampung terutama. Jadi beliau juga tentu bukan asing betul dalam wilayah kesantrian dan ke-NU-an. Antara Pakde Mus, Kyai Muzammil dan Mbah Nun dapat dengan mudah kita rasakan pancaran hubungan yang saling menghormati, saling ta`dhim menta`dhimi.

Bagi Kyai Muzammil, Mbah Nun adalah manusia yang menguasai alurnya pikiran dan alur hati serta perasaan. Orang kadang lupa bahwa alur logika yang kokoh seperti inilah yang pada masa lalu melahirkan khzanah-khazanah keilmuan yang merupakan tonggak pencapaian pada zamannya.

Setiap capaian ilmu adalah capaian yang pas dan sesuai pada zamannya. Kita tidak boleh menyepelekannya namun juga tidak boleh menistakan capaian itu dengan tidak mengkontinuasi ijtihad di masa lalu, apalagi menista dengan pemitosan. Proses keilmuan mesti terus dilanjutkan, hanya sayang sekali melihat fenomena yang sekarang, kontinuasi capaian peradaban itu tidak berjalan.

Sempat saya singgung sedikit mengenai penulisan Kitab Fiqh Muzammili, Kyai Muzammmil tertawa sambil menyeruput kopinya.

“Itu juga. Hanya bisa terjadi di Maiyah orang kayak saya membuat seperti itu. Seolah-olah mau bikin aliran fiqh yang baru. Kalau di kalangan saya, bisa-bisa saya dianggap sombong merasa sudah setara dengan Imam Syafii dan imam-imam madzhab lainnya”, Kiai Muzammil tetap tertawa.

Sebagai kaum awam, saya juga memang sempat bertanya-tanya, kenapa khazanah Islam yang seluas dan sekaya ini akhirnya mandek dan mentok hanya bisa melahirkan empat mdzhab? Tentu ini tidak merendahkan madzhab-madzhab yang sudah ada, tapi yah namanya juga kita ini awam. Ya memang suka muncul pertanyaan awamiah semacam itu. Sesekali saya coba-coba cari jawabannya dari obrolan-obrolan dan bacaan, namun jawaban yang muncul selalu lebih lekat pada pemitosan daripada pemetaan persoalan yang konkrit.

Obrolan dengan Kiai Muzammil terus berlanjut, berbagai hal diobrolkan. “Maiyah ini punya kepercayaan yang besar pada akal manusia. Semuanya dibebaskan berpikir. Kalau saya di pondok juga ya belum berani seperti itu ke santri-santri. Memang beda metodenya”.

Dan tentu saja fenomena Maiyah Ambengan tetap menjadi titik fokus bahasan. Berkatalah Sang Kiai kita ini, “Saya melihat, akan besar Maiyah Ambengan ini. Akan besar”. Mata Pak Kyai menerawang.

Besar, entah mungkin maksudnya besar dalam artian jumlah jamaah, atau besar dalam artian besar manfaatnya pada masyarakat sekitar, besar mental kebersamaannya, bersar jiwanya sehingga sehingga mampu memandang hal yang kecil dengan kelembutan silmi.

Maiyah Ambengan ketika dikunjungi oleh Kyai Muzammil telah mencapai episode ke-28, artinya sudah dua tahun empat bulan sedulur-sedulur dan sesepuh di sana baik Cak Sul, Pakde Mus dan lain-lainnya beristiqomah. Ikut terjun langsung dalam proses kontinuasi peradaban Islam.

Hatur salut kepada kebesaran jiwa Lingkar Maiyah Ambengan. (MZ Fadil)