Irisan-Irisan Kesetiaan Kepada Padhangmbulan

Malam itu entah berapa ribu orang memadati desa Mentoro. Sejak pagi hingga malam menjelang acara, jamaah terus mengalir. Teman-teman dari Simpul Maiyah tak ketinggalan hadir. Padangmbulan kali ini terasa istimewa: Fuadussab’ah, tasyakur 70 tahun Cak Fuad menjadi tema sentral pengajian.

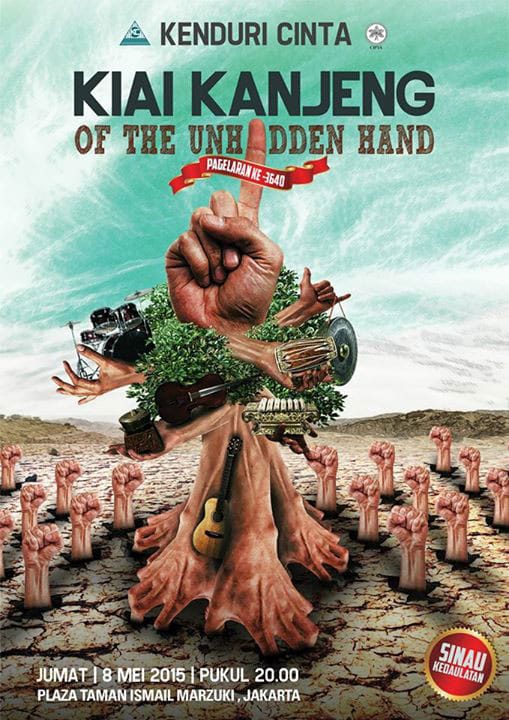

Di panggung terpampang tulisan besar: Fuadussab’ah. Peralatan musik KiaiKanjeng tertata rapi. Keluarga dan para tamu berkumpul di teras ndalem kasepuhan. Suasana paseduluran terasa cukup kental. Bertemu teman-teman Kenduri Cinta, Bangbangwetan, Juguran Syafaat, dan Maneges Qudroh bagi saya adalah berkah tersendiri. Ikatan cinta Maiyah tersambung dalam paseduluran yang tulus dan indah.

Saya membayangkan seperti inikah suasana surga—suasana ketika masing-masing orang saling melayani, saling menyapa, saling bersalaman. Setiap orang saling berbagi bahagia, berbagi kemesraan, berbagi senyum. Atau suasana Fuadussab’ah adalah surga itu sendiri yang getarannya bertali sambung dengan jannatun na’im. Rangkuman suasana ketika pamrih duniawi rontok oleh cahaya purnama yang bergetar dan menyenandungkan shalawat Nabi: anta syamsun anta badrun…

Bahkan sejak Kyai Muzammil membuka acara, bahasa yang digunakan adalah bahasa surga. Awalnya arek-arek merasa agak aneh. Namun, hal itu berlangung tidak lama. Secara material bahasa mungkin ada yang tidak paham, tapi secara substansial ikatan cinta Maiyah membuka sel-sel pemahaman. Formalitas bahasa tidak menjadi kendala, karena cinta dan paseduluran merangkum semuanya. Ribuan jamaah setia dan menyetiai acara demi acara.

Bagaimana dengan KiaiKanjeng? Tidak diragukan lagi, peranan KiaiKanjeng selalu pas dan tepat di setiap momentum waktu. KiaiKanjeng mengantarkan pergerakan dari satu nuansa menuju nuansa berikutnya. Lagu Sukaro, El-Albi, A’tinii terasa spesial di tengah rangkaian Fuadussab’ah.

Menemukan Gathukan Sejarah

Berbagai sambutan dan sajian untuk Cak Fuad mengalir. Tanda waktu menunjukkan pukul duabelas malam ketika Cak Nun, Dokter Eddot, Cak Yus dan Mas Sabrang menyapa jamaah. Sejenak melayangkan pandangan, saya menyaksikan anak-anak muda melebur dalam kesetiaan harmoni Fuadussab’ah.

Cak Nun mengawali mbeber kloso: hidup adalah pertanyaan-pertanyaan. Manusia diciptakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tetapi atas semua pertanyaan besar itu, semoga kita semakin menemukan jawaban atas pertanyaan kecil pada lingkup keluarga dan diri sendiri.

Tali ikatan cinta Maiyah pun menyimpan sejumlah pertanyaan. Malam itu kita nyicil menjawabnya. Tidak langsung menukik ke jawaban-jawaban inti, tapi ditemukan terlebih dahulu sejumlah terminologi, metodologi, dan cara pandang. Pelan namun bergerak pasti. Tampaknya, Cak Nun tidak ingin melewatkan momentum Fuadussab’ah begitu saja. Momentum yang dijadikan keberangkatan untuk menarik garis lurus dari bumi ke langit, dari dasar sumur ke lauhul mahfudz, dari Al-Fatihah ke sepakbola.

Mengapa kita perlu membuka sel-sel kesadaran itu? Tidak lain untuk menemukan gathukan atau inti tauhid itu sendiri, yang dalam khasanah filosofi Jawa dikenal sebagai othak-athik-gathuk. Alangkah dahsyat penemuan terminologi ini, mengingat hidup kerap dijalani dengan kesadaran yang tercacah-cacah, tersekat-sekat, terbelah-belah dalam kurungan spesialisasi ilmu modern. Momentum Fuadussab’ah menggugah kita untuk kembali mudik menemukan gathukan-gathukan sejarah.

Menjadi gamblang ketika Cak Nun melontarkan pertanyaan: “Hidup di dunia ini manggon opo mlaku. Menetap atau berjalan?” Kalau hidup di dunia adalah berjalan, lantas mengapa kita menomorsatukan dunia? Kita ini penduduk bumi yang bercita-cita menjadi penghuni surga ataukah penduduk surga yang sejenak “bertugas” di bumi dan akan kembali ke kampung halaman? Pertanyaan itu menjadi konsep dasar agar kita mengerti substansi mudik yang sejati, senyampang kita melakukan mudik kultural kapan saja.

Saya menangkap “core” pengajian Padhangmbulan: menyentuh dasar-dasar berpikir dan berkesadaran. Tidak mudah memegang ulu hati konsentrasi jamaah ketika konsep yang berbau filosofis dipaparkan. Dibutuhkan kepiawaian komunikasi, keterampilan menggiring bola, dan ketekunan menjaga ritme berpikir. Dan cahaya purnama menyinari kita semua—cakrawala ilmu yang disampaikan Cak Fuad, Cak Nun dan para Marja’ Maiyah tampak cetho welo-welo. Jlentreh dan njluntrung.

Kita tidak sedang bermain-main term filosofis atau sekadar kulakan “cara pandang” untuk kemudian diobral di acara public hearing melalui ragam media dan alat komunikasi. Kualat adalah konsekuensi logis atas ketidakjujuran niat. Perilaku yang kontraproduktif untuk menjawab pertanyaan dunia ini terminal akhir ataukah terminal pertengahan?

Menemukan Akurasi Sabil, Syari’, Thariq, Shirath

Berangkat dari dasar berpikir bahwa hidup dunia itu mlaku, kita pun terbelalak: manusia “membangun” dunia tidak dengan mata kesadaran mampir ngombe. Manusia mengalami disorientasi. Sabil, syari’, thariq, shirath tidak ditemukan akurasi pemahaman dan metodologinya pada tataran aplikasi apalagi muatan subtansinya. Satu-satunya gelembung yang utama adalah dunia itu sendiri.

Melalui terminologi sabil, syari’, thariq, dan shirath Allah mengabarkan status perjalanan manusia. Dunia bukan tempat terakhir untuk manggon atau menetap. Keempat terminologi itu—yang diterjemahkan secara serampangan menjadi “jalan”—menempati maqam koordinatnya masing-masing. Cak Nun pun menyitir ayat ud’uu ilaa sabiili rabbika. Pada ayat tersebut Allah Swt menggunakan diksi sabil, bukan syari’ atau thariq. Seruan panggilan (ud’uu) menunjukkan idiom arah yang dirangkai dengan kata “Rabb” (sabiili-rabbika). “Kesana arah kepengasuhan Tuhanmu!”

Kesasar adalah situasi ketika manusia tidak tahu arah. Maka, ud’uu merupakan panggilan agar menuju arah perjalanan yang benar (sabiili rabbika). Lewat jalan yang mana? Untuk itu diperlukan syari’ yang selanjutnya dikenal sebagai syariat, yakni jalan yang disediakan Allah untuk menempuh perjalanan menuju-Nya. Di Maiyah kita mengembangkan pengertian syariat melalui beragam terminologi. Syariat bukan aturan langsung jadi, melainkan telah mengalami tahapan evolusi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Saw.

Pada lingkup syari’-syariat inilah kita mengenal ibadah mahdloh, ibadah ghoiru mahdloh, perintah dan larangan, pahala dan dosa. Semuanya merupakan rambu-rambu, batas, atau marka jalan yang harus dipatuhi.

Bagaimana dengan thariqah? Ia adalah cara menempuh perjalanan. Maka, yang harus diperjelas dan diperteguh saat kita menempuh perjalanan adalah pijakannya. Kita dapat uang seratus ribu. “Hanya seratus ribu atau alhamdulillah seratus ribu?” tanya Cak Nun. Ini pertanyaan sederhana namun jawabannya akan menguak kejujuran sikap kita: apakah kita berpijak pada takdir seratus ribu itu ataukah ngleyang pada harapan limaratus ribu atau bahkan satu juta?

Dengan demikian, selain dipahami sebagai lembaga atau institusi “ke-thariqah-an”, thariq-thariqah adalah sikap menjalani hidup yang berpijak pada akurasi-faktual takdir Allah. Adapun bagaimana cara kita menjalani hidup ditopang oleh software berkesadaran atau ijtihad-ijtihad tertentu. Dan software-thariqah itu memerlukan kuda-kuda pijakan hidup yang kokoh.

Sabil, syari’ dan thariqah ini harus dimanajemeni secara sungguh-sungguh dalam rangka menggapai cakrawala shirathal mustaqim. Bahkan sesaat sebelum ajal menjemput, ketika kita shalat masih memohon shirathal mustaqim. Artinya, kita merasa belum berada di sana. Tidak ada ceritanya seseorang mengatakan dirinya telah tiba di shirathal mustaqim. Atau menyatakan ia adalah penghuni shirathal mustaqim, kecuali klaim-klaim sesaat itu justru merefleksikan hal sebaliknya. Hidup jadi bukan perjalanan lagi—hidup jadi mandeg, stagnan, statis.

Bercermin pada Software-Thariqah Padhangmbulan

Setelah melengkapi pengertian perspektif sabil, syari’, thariq dan shirath, Cak Nun mengajak jamaah untuk memahami Padhangmbulan dan Maiyah. Apa thariqahnya? Saya jadi teringat Cak Nun sering mengatakan Padhangmbulan itu pengajian mbembet. Mejanya kecil dan taplaknya lusuh. Tidak tampak sama sekali aura kebesaran apalagi getaran simbol-simbol kekayaan dan kemewahan.

Hal itu juga tercermin dari hidup Cak Fuad dan saudara-saudaranya. Tidak ada kecenderungan menempuh thariqah sebagaimana kebanyakan orang bercita-cita kaya, menampakkan simbol kekayaan, menapaki tangga karier eksistensisme. Ringkasnya, keluarga Cak Fuad yang membidani lahirnya Padhangmbulan memiliki watak kecenderungan yang “aneh” di tengah perlombaan banyak orang yang memburu popularitas, jabatan, dan eksistensi karier pribadi.

Apa yang disampaikan Cak Nun bukan retorika pribadi untuk menarik minat dan simpati publik. Menurut ukuran penampilan duniawi apalagi memakai standar industri pengajian, Padhangmbulan memang mbembet. Walaupun demikian, ada sangat banyak fakta yang membuat saya berpikir sekaligus bercermin: mengapa saya jatuh hati dan mengikatkan diri melalui tali cinta Maiyah di Padhangmbulan? Pernah tidak aktif beberapa tahun ketika Padhangmbulan membludak pengunjungnya. Namun, beberapa tahun kemudian saya kembali mudik dan merapat dalam lingkaran majelis ilmunya.

Apakah saya dan jamaah lainnya sesungguhnya memiliki “core” yang sama dengan sabil, syari’, thariq, dan cakrawala shirath yang ditempuh Padhangmbulan? Pernahkan kita membaca gerak internal kecederungan kita sendiri, mengapa setia dan menyetiai Padhangmbulan yang jauh dari aroma kebesaran namun menyimpan rahasia kandungan ilmu?

Mengapa saya, Anda dan kita semua bergerak dalam dinamika software-thariqah yang mungkin tidak seratus persen sama, namun saling menyumbangkan irisan-irisan yang di-benih-i oleh cakrawala “menata hati menjernihkan pikiran”? (Achmad Saifullah Syahid)