Cak Nun, Tak Sudah-sudah

Ketika belum kepingin sudah, ketika sudah kepingin tambah. // Sesudah ditambahi, kepingin lagi, kepingin lagi, lagi dan lagi. // Kita berlari memperbudak diri, Tuhan mengajarkan yang pas-pasan saja. // Tapi kita tak pernah kerasan, karena kekurangan, penginnya berlebihan.

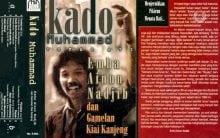

Tulisan ini saya awali dengan secuplik lirik dari sebuah nomor KiaiKanjeng yang berjudul “Tak sudah-sudah”. Salah satu nomor yang termasuk dalam Album Kado Muhammad, sebuah Album yang sangat fenomenal di pertengahan 90-an. Cak Nun bersama KiaiKanjeng menggebrak belantika musik nasional dengan sentuhan musik yang anti mainstream saat itu; Gamelan. Gamelan yang bukan sembarang Gamelan, Gamelan KiaiKanjeng yang merupakan sebuah karya jenius seorang Nevi Budianto, salah seorang sahabat Cak Nun. Sahabat yang sudah sejak tahun 70-an bersama-sama dengan Cak Nun.

Album Kado Muhammad lahir menjelang akhir kekuasaan Orde Baru. Jika kita sedikit melihat ke belakang, masa-masa tahun 90-an adalah masa ketika Islam mulai mendapatkan tempat yang lebih baik di Indonesia dari sebelumnya. Tokoh-tokoh Islam bermunculan dalam peta nasional saat itu, dan mayoritas bersuara lantang menentang Orde Baru. Soeharto, yang saat itu sudah menyematkan “Haji Muhammad” di depan namanya dan selalu memakai Peci, seakan menyadari bahwa kekuatan Islam di Indonesia tidak bisa dibendung. Mungkin, kesadaran inilah yang kemudian membuat dirinya mengundang sembilan tokoh yang mayoritas adalah Tokoh Islam untuk duduk bersama di Istana Negara, dua hari sebelum ia mengumumkan keputusan berhenti dari jabatan Presiden.

“Kado Muhammad” ini turut mewarnai proses tersebut. Secara telaten, Cak Nun dan KiaiKanjeng terjun langsung ke desa-desa, mempopulerkan kembali Shalawatan. Dan tentu saja “Tombo Ati” adalah satu nomor yang sangat berkesan di Album Kado Muhammad ini. Nostalgia masa-masa Cak Nun menjadi santri di Gontor, memadukan Sya’ir Abu Nawas dan Tombo Ati di Album ini.

Saya sendiri bukanlah saksi hidup “Lautan Jilbab”, “Pak Kanjeng”, dan “Perahu Retak”. Dan meskipun saya menyaksikan detik-detik terakhir lengsernya Soeharto, nyatanya baru sekitar 13 tahun setelah Reformasi, saya baru memahami di mana peta Cak Nun pada peristiwa yang menjadi salah satu tonggak sejarah Indonesia hari ini. PadhangmBulan 11 Mei 1998, Cak Nun menyampaikan indzar kepada Soeharto, Ibu Chalimah memimpin jama’ah PadhangmBulan melantunkan Hizib Nashr.

24 tahun sudah usia PadhangmBulan. Mocopat Syafaat, Gambang Syafaat dan Kenduri Cinta melewati angka 15 tahun perjalanannya. Bangbang Wetan menapaki satu dekade langkahnya. Hari ini, tumbuh tunas-tunas baru di beberapa daerah turut mewarnai Jannatun Maiyah. Cak Nun sendiri, entah sudah berapa ribu podium dan panggung yang menjadi saksi perjalanan Beliau, baik bersama KiaiKanjeng maupun tidak. Dan di setiap Maiyahan, ribuan orang beruduyun-duyun menghadiri, duduk bersama, sinau bareng, tidak beranjak hingga acara usai, meskipun sudah berganti hari.

27 Mei 2017 ini, usia beliau genap 64. Usia yang tentu saja bukan usia yang muda lagi, bahkan jika kita mengukur bahwa usia rata-rata manusia saat ini adalah seperti Nabi Muhammad SAW, Cak Nun sudah melewati batas usia itu. Nyatanya, di usia yang bagi kebanyakan orang adalah usia senja, kita mendapati Beliau seperti manusia yang energinya unlimited. Setiap hari ada saja pelok yang beliau persembahkan untuk Jama’ah Maiyah. Di tengah berpuasa, justru benih-benih terus Beliau tanam tanpa mengetahui kapan akan memetik buahnya. Urusan Beliau ketika Maiyahan adalah nggedhein hatinya orang.

Sering Beliau menyatakan bahwa Beliau adalah “manusia puasa”. Dan ucapan itu memang bukan sekadar ucapan belaka. Beliau berpuasa dari segala hal yang bersifat dunia. Beliau memiliki kesempatan untuk menjadi populer, bahkan sejak tahun 70-an, Beliau tidak mengambil kesempatan itu. Memiliki segudang pengalaman di meja redaksi media massa, menjadi mentor bagi jurnalis-jurnalis muda, dan beliau tidak lantas mengambil inisiatif untuk membangun sendiri sebuah kantor berita, misalnya. Ada kesempatan di mana Beliau sangat dekat dengan kursi kekuasaan, bahkan ditawari untuk menduduki kursi jabatan oleh sebuah rezim yang berkuasa, pun tidak menggoyahkan keteguhan hatinya untuk tetap berpuasa. KiaiKanjeng tidak dibawa oleh Beliau untuk masuk ke industri musik nasional hingga hari ini, nyatanya undangan pementasan tidak pernah berhenti juga.

Ora dadi Presiden, ora petheken. Kok bisa-bisanya Cak Nun ngajarin Soeharto mengucapkan kalimat itu ketika hendak lengser pada 21 Mei 1998. Padahal, sejak lama Cak Nun adalah orang yang juga berteriak lantang menentang Orde Baru. “Lautan Jilbab”, “Pak Kanjeng” dan “Perahu Retak” adalah episode di mana Cak Nun mengungkapkan kekesalannya terhadap rezim Orde Baru. Dicekal di beberapa daerah, tidak diizinkan berbicara, nyatanya tidak sedikit pun menyiutkan nyali Cak Nun dalam berjuang membela hak-hak rakyat kecil.

Kalau kalimat itu keluar dari SBY atau Jokowi sekalipun, saya sendiri tidak akan merasa heran. Tapi Soeharto, yang 32 tahun berkuasa di Indonesia mampu mengucapkan kalimat itu, itu adalah hal yang ajaib. Setelah Soeharto lengser, Cak Nun tersadar bahwa perjuangan Reformasi yang digembar-gemborkan saat itu hanyalah omong kosong belaka. Cak Nun memutuskan untuk kembali terjun ke pedesaan, bersama KiaiKanjeng, kembali mengajak masyarakat kecil bershalawat. Di tengah kesibukan itu, Cak Nun tetap menemani Soeharto dan akhirnya merumuskan Ikrar Khusnul Khatimah yang terdiri dari 4 Sumpah Soeharto; Bersedia untuk tidak lagi menjadi Presiden Indonesia, Bersedia untuk tidak lagi ikut campur dalam proses pemilihan Presiden Indonesia, Bersedia untuk diadili oleh Pengadilan Negara atas kesalahan-kesalahan selama 32 tahun berkuasa, dan Bersedia untuk mengembalikan harta milik Negara yang dibuktikan melalui Pengadilan Negara. Dan sampai Soeharto meninggal, sumpah itu urung untuk dibacakan oleh Soeharto. Cak Nun pernah bercerita bahwa dalam sebuah konferensi pers, di hadapan para wartawan Beliau berani mempertaruhkan jari-jari tangannya untuk dipotong jika di kemudian hari Soeharto diadili.

Semoga kelak ada yang bersedia pula menceritakan kepada kita tentang episode “Lautan Jilbab”, Kedung Ombo, Penyelesaian konflik Korban Lumpur Sidoarjo, dan juga episode detail yang saya hanya melihat dari sebuah foto di Pendopo Kadipiro, di mana di foto tersebut Cak Nun berdiri di atas panggung, menggendong seorang anak kecil, berbicara di depan ribuan orang.

Dan hingga hari ini, Cak Nun terus berjalan. Seolah tidak ada jeda, beliau sudah mewakafkan dirinya untuk Indonesia. Mungkin sudah ribuan nama yang dimintakan kepada Beliau untuk anak yang baru lahir. Beliau bukan seorang dokter, tapi sudah tak terhitung pula orang yang datang kepada Beliau untuk meminta disembuhkan penyakitnya. Bukan seorang Profesor, tetapi mungkin juga sudah ribuan podium yang menjadi saksi ceramah Beliau di hadapan banyak orang, lintas agama, lintas suku, lintas bangsa, lintas bahasa. Tidak memiliki Partai Politik atau afiliasi dengan sebuah Partai Politik, tetapi seringkali dimintai masukan untuk Partai Politik. Maiyahan di berbagai daerah hari ini tak ubahnya sebuah Universitas yang menyediakan hamparan ilmu. Falsafah bahwa hidup adalah sebuah ruangan besar yang terdiri dari banyak pintu merupakan sebuah fondasi yang memperkuat dimensi Ilmu yang berpendar di Maiyah.

Di Maiyah, Tauhid adalah hal yang mutlak. Tidak bisa diganggu gugat. Tapi pada saat yang sama, Cak Nun juga terus-menerus menekankan bahwa kebenaran setiap individu cukuplah disimpan dalam diri masing-masing, tak usah dipertontonkan di ruang publik, apalagi dipaksakan agar orang lain ikut meyakini kebenaran yang kita yakini. Laa tarfa’uu ashwatakum fauqo shouti-n-nabii adalah landasan yang kuat untuk mengajarkan bahwa tidak boleh ada manusia yang lebih populer, yang lebih didengarkan, yang lebih diagungkan melebihi kebesaran Rasulullah SAW. Wa amruhum syuuro bainahum sebuah metode yang terus menerus diperjuangkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Bukan merasa paling benar sendiri apalagi menganggap bahwa orang lain yang tidak sependapat dengan pendapat kita adalah musuh kita.

Cak Nun mengajarkan kepada kita untuk tidak terkungkung dalam kurungan identitas formalitas keyakinan manusia hari ini. Menerima semua pihak yang datang dan diterima oleh semua pihak, menjadi bukti bahwa Cak Nun hingga hari ini adalah Cak Nun yang tidak pernah berubah sejak dahulu. Tetapi, mengutip kalimat Pak Joko Kamto beberapa tahun lalu di Kadipiro; “Cak Nun itu terkini, terkini, terkini…”, menegaskan bahwa memang Cak Nun tidak berubah sama sekali, Cak Nun ibarat sebuah software yang kompatibel dengan berbagai hardware dan sistem operasi.

Tak sudah-sudah. Entah kita sendiri yang pada akhirnya bernafsu untuk terus meminta nambah kepada Cak Nun, sehingga ketika apa yang kita butuhkan dicukupi, bahkan ditambahi, terus ditambahi, kita terus menerus merasa tidak puas. Sesudah ditambahi, kepingin lagi, kepingin lagi. Tak berpenghabisan. Di tengah euforia Maiyah hari ini, jangan-jangan kita justru tidak menyadari bahwa kita sebagai Jama’ah Maiyah belum berada dalam satu barisan yang rapi. Kesadaran peran Infantri, Kavaleri, dan Artileri sepertinya belum benar-benar tertanam dalam diri kita masing-masing. Dan saya merasa resah atas kondisi ini.

Di tengah keresahan itu, saya diingatkan tentang sebuah tulisan yang berjudul “Fenomena Emha”. Mungkin, hari ini adalah Fenomena Emha 2.0. Jika dulu Emha Ainun Nadjib dikenal sebagai salah seorang Satrawan ternama, menjadi seorang Budayawan yang dikenal luas melalui tulisan-tulisan dan berbagai pementasaan Teater dan Musik Puisi. Hari ini, sosok Muhammad Ainun Nadjib menjadi sebuah fenomena ditengah olengnya Kapal Besar NKRI. Bangsa yang semakin tidak jelas akan melangkah ke mana, karena tidak memiliki Orang Tua yang benar-benar mereka percayai untuk membimbing langkahnya.

Lazimnya orang berpuasa, maka akan tiba saatnya pula untuk berbuka. Yang terkadang tidak kita pahami adalah bahwa Puasa yang dilakukan oleh Cak Nun bukanlah puasa yang terbatas pada ruang dan waktu yang kita kenal. Keputusan untuk berbuka puasa hanya Beliau sendiri yang mengetahuinya. Dan sayangnya, sebagian dari kita yang baru mengenal Beliau bahkan tidak sampai separuh usia Beliau, saling berlomba menghakimi, menilai dan memberi poin dalam buku rapor milik Beliau. Seolah-olah kita lebih mengenal Beliau luar dalam, melebihi istri Beliau, melebihi ibunda Beliau.

Di Kenduri Cinta bulan Mei lalu, Cak Nun bukan hanya menempeleng Bangsa Indonesia dan Ummat Islam tetapi juga Jama’ah Maiyah sendiri. “Anda begitu bahagia karena Anda masih memiliki Jokowi, Ahok, Habib Rizieq, Prabowo dan yang lainnya untuk Anda idolakan, dan Anda masih punya kesempatan untuk bertemu dengan idola Anda itu. Sementara saya kesepian, saya mengidolakan Allah dan Rasulullah yang hingga hari ini belum pernah benar-benar saya temui”. Telak, Cak!

Rasa kekurangan tak berpenghabisan, kepada dunia tak pernah kenyang. // Itulah api yang menghanguskan, itulah nafsu lambing kebodohan. // Hanya kepada Tuhan kita selalu kurang, hati belingsatan kangen tak karuan. // Kepada cintaMu aku kelaparan, berapapun ongkosnya kubayar sukarela.