Surat kepada Pengasuh Bumi

Surat kepada Pengasuh Bumi (1)

Perjanjian Purbani

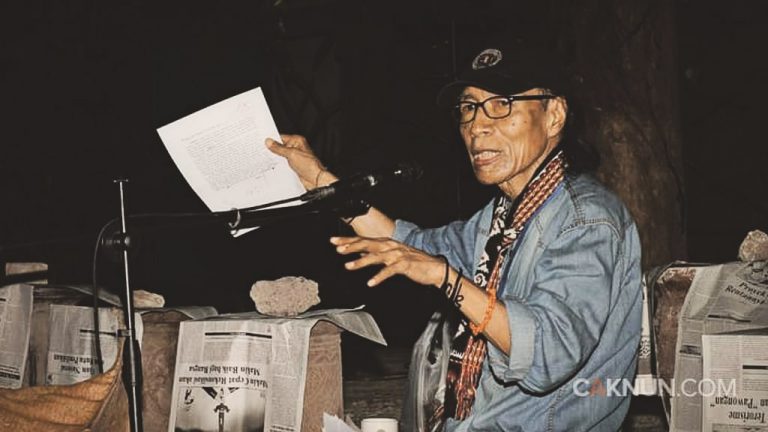

Semua orang menyangka ia adalah Umbu Landu Paranggi. Ia sendiri, sampai tatkala kakinya pergi mengembara dari kampung halamannya ke Yogya, menyangka dirinya adalah Umbu Landu Paranggi. Kemudian pelan-pelan ia mulai ‘mencurigai’ dirinya dan namanya. Jarak antara diri dengan namanya. Kemudian namanya tidak harus ‘adalah dirinya’.

Kemungkinan lain yang lebih mendera: namanya bukanlah dirinya, dirinya tidaklah sebagaimana yang terdengar atau termuat di dalam namanya. Ia mungkin hanya seekor kuda yang dipanggil ‘Andus’ oleh juragannya, tanpa kuda itu sendiri tahu dan berurusan dengan kumpulan huruf a-n-d-u-s. Telinga kuda itu mendengar bunyi namanya itu tiap hari, namun tidak terkait dengan huruf, kata, bahkan pun makna.

Si Juragan bisa asal kasih nama dan asal sebut saja, tanpa proses dialektika apapun dengan si kuda. Tapi Umbu tidak. Dengan Pencipta-nya ia melakukan perundingan dan kesepakatan tentang diri, nama dan perannya sebelum ia melamar, bersedia dan diizinkan untuk bertugas di Bumi.

Kemudian tatkala ia lahir, ia kosong, putih bersih, lupa kepada siapa ia sejatinya – demikianlah memang salah satu klausul perjanjian sebelum lahir itu. Dan hidup, kehidupan, adalah mencari dirinya, proses perjuangan untuk meneliti dan berupaya menemukan diri sejatinya.

Demikianlah, di awal 1960an, si pencari diri, seorang anak dusun dari Kananggar, Peberiwai, Sumba Timur, memasuki Yogya menjinjing koper besi dengan wajah berbinar-binar sesudah untuk pertama kalinya ia tahu kendaraan yang bernama kereta api dan ia menaikinya.

Kalau ada yang bisa membawa ke saya koper besi itu saya akan upayakan uang banyak untuk membelinya. Karena saya tidak percaya koper itu hanya berisi pakaian dan perlengkapan hidup sehari-hari pembawanya, termasuk surat otoritas untuk lalulintas penjualan kuda Sumba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di zaman itu.

Surat kepada Pengasuh Bumi (2)

Peran Wulang

Entah berupa benda apa, gambar, kode, warna, nuansa, bebauan atau apapun, optimis saya akan temukan ‘password’ dari Kerajaan Purbani di dalam koper kuno yang dijinjing oleh seorang makhluk yang sebelum hadir di Bumi 1945 melakukan perjanjian atau ‘kontrak satu perode kehidupan’ dengan Tuhan untuk berperan menjadi ‘Wulang’. Tentu level amanat dan skala nilai penanganan nilai-nilai dalam perjanjian dengan Tuhan itu tidak sama dengan ‘Tabut’ yang dijinjing dan disimpan oleh Thalut, beberapa abad sebelum Masehi.

Juga si ‘Wulang’ tidak menanggung beban sebesar Thalut yang melandasi kebangkitan Daud, untuk dijamin kemenangannya melawan Jalut, kemudian memuncak peradabannya pada teknologi sangat tinggi Sulaiman putranya. Di puncak Peradaban ‘Sleman’ itu kemudian muncul kecemburuan dan kecemasan masyarakat di Negeri itu tatkala seorang perempuan suci melahirkan anak tanpa Bapak. Kecemasan itu melahirkan berbagai rancangan, disain dan strategi yang tahap awalnya berpuncak pada fitnah dan penyaliban atas Yesus. 37 tahun sesudahnya dirapatkan lagi strategi yang melahirkan seri-seri protokol manipulasi atas teologi, iman, logika hukum Tuhan, dst.

Kemudian sesudah Renaissance disusun lagi penipu-dayaan yang berlangsung lebih global melalui filosofi kebangsaan, faham kenegaraan, rekayasa ideologi-ideologi, pembalikan sorga dengan neraka, sampai ke penggeseran nilai primer menjadi sekunder, sehingga orang-orang tua sedunia menasehati anaknya “Carilah dunia sebanyak-banyaknya, tumpuklah harta setinggi-tingginya, sambil jangan lupa beribadah kepada Tuhan”.

***

Si anak Sumba itu masuk Yogya tatkala kota pelajar itu menjadi laboratorium masa depan Indonesia, dengan atmosfir berpikir umum yang makin hari makin menggeser ‘Tuhan’ menjadi ‘barang sambilan’. Maka instink si ‘Wulang’ membawanya untuk terus menerus mengingatkan kepada dirinya sendiri tentang ‘Perempuan Tua’, bukan hanya Ibunya sendiri, melainkan Ibunya Zaman dan Peradaban.

Cobalah baca puisi ‘Perempuan Tua’ karya si Wulang remaja.

Surat kepada Pengasuh Bumi (3)

Mencari Ibu-nya Puisi

Perempuan tua itu senantiasa bernama:

duka derita dan senyum yang abadi

tertulis dan terbaca, jelas kata-kata puisi

dari ujung rambut sampai telapak kakinyaPerempuan tua itu senantiasa bernama:

korban, terima kasih, restu dan ampunan

dengan tulus setia telah melahirkan

berpuluh lakon, nasib dan sejarah manusiaPerempuan tua itu senantiasa bernama:

cinta kasih sayang, tiga patah kata purba

di atas pundaknya setiap anak tegak berdiri

menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya

Cinta, kasih, sayang, tiga kata Purba, yang bermataair di dan dari Yang Maha Purba, yakni Tuhan, Maha Tunggal satu-satunya. Ibu adalah cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang adalah Ibu, adalah Ibunya segala kejadian: Tuhan ambil keputusan untuk membikin jagat raya berkat cinta kasih sayangnya kepada cahaya terpuji yang sebelumnya Ia ciptakan.

Hidup adalah menemukan ‘Ibu’ kehidupan. Mengembarai dunia ujungnya adalah menemukan Ibunya Dunia. Membangun peradaban adalah keberakaran pada Ibu Nilai kemanusiaan. Menulis puisi adalah sowan kepada Ibu-nya kata. Kata adalah awal mula segala bangunan. Dan kalau engkau telah dipeluk kembali oleh Ibu-nya kata, maka engkau akan memahami orang Sumba ini: bahwa Puisi adalah Ibunya segala hal dalam kehidupan. Kemudian bertanyalah kepadanya: siapa Ibu-nya puisi?

Puisi itu ‘tidak sedang’ berkisah tentang Ibunya di Sumba. Bukankah ia menuturkan dengan sangat gamblang: “dengan tulus dan setia ia telah melahirkan berpuluh lakon, nasib dan sejarah manusia”?

Kaki si ‘Wulang’ juga takkan ke mana kecuali ke SMA Tamansiswa, pusat ‘pawulangan’ untuk konteks kependidikan Indonesia sampai saat itu. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, meskipun hampir semua Menteri-Menteri Pendidikan selama orde-orde NKRI tak pernah menyebut nama itu dalam konteks filosofi, rujukan ilmu kependidikan. Ki Hajar Dewantara bukan lagi Bapak Pendidikan Nasional hari ini: ia telah lama ‘difosilkan’.

Surat kepada Pengasuh Bumi (4)

Ki Hajar Wulang Landu Paranggi

Nama anak muda itu adalah Wulang. Kalau Umbu, itu semacam Raden. Landu Paranggi itu semacam nama tradisi keningratan di Kerajaan dari mana Umbu dilahirkan. Wulang artinya ‘Ajar’. Sebutan halusnya: Hajar. Semua orang yang dihormati dalam kebudayaan Jawa dipanggil dengan sebutan ‘Ki’. Para Ulama yang di Jawa Timur disebut ‘Yai’, ketika berdakwah di Jawa Tengah dipanggil Ki-Yai, Kiai.

‘Ki Ajar’ adalah nama penghormatan masyarakat Jawa kepada sesama mereka yang memiliki keunggulan ilmu dan kearifan hidup. Umbu pra-bayi bersepakat terhadap saran Tuhan agar ia lahir tidak langsung di daerah kebudayaan ‘Ajar’ atau ‘Hajar’, supaya ada jarak juang dan proses pengembaraan (kelak ia tinggal di Malioboro yang berarti, ‘malio boro’, ‘dadio wali ngumboro’, jadilah Wali yang mengembara). Maka ia dilahirkan di segmen budaya yang memiliki kosa kata yang mirip atau sama dengan wilayah pengembaraan amanatnya kelak. Maka Bapak beliau dikasih ilham agar memberinya nama Wulang. Karena anak itu telah menyetujui bertugas di Bumi untuk menjalankan ‘pawulangan’.

Tapi ternyata masyarakat pelaku peradaban ‘Hajar’ semakin hari semakin tidak percaya kepada dirinya sendiri, semakin membuang dirinya, semakin malu menjadi dirinya dan berlomba-lomba menjadi orang Barat dan orang Arab. Maka mereka juga kehilangan kesungguhan terhadap kata dan bahasa sendiri. Idiom ‘Ajar’ yang sebenarnya merupakan kata berlevel tinggi dan mulia, mengalami pelunturan dan pemelesetan makna.

Istilah ‘kurang ajar’ lahir dua ratusan tahun silam merujuk pada kondisi negatif seseorang yang nir-pendidikan dan pengajaran. Pada saat yang sama dunia pendidikan juga mengambil wacana ini dengan memakai istilah ‘Pengajar’. Kemudian hari-hari berlalu, di Yogya ‘di-ajar’ artinya adalah dipukuli, yang menjadi bahasa Indonesia ‘dihajar’, dihancurkan. Kata ‘Ajar’ diseret dari pembangunan ke penghancuran.

Maka si Wulang remaja Sumba oleh Tuhan dibikin terlambat masuk Yogya, sehingga tak punya peluang untuk masuk Taman Siswa sekolahannya Ki Hajar Dewantara. Ia kemudian mengembarai era demi era kelunturan dan kebingungan bangsanya: pelajar menjadi siswa, menjadi murid, menjadi peserta didik… Sekolah menjadi kelas kursus. Beberapa saat lagi akan menjadi warung tempat beli eceran pengetahuan.

Maka si Wulang mulai ‘menghilang’….