Kehidupan Iman

Kehidupan Puisi

Saya ingin menabung satu mata rantai pemahaman yang agak ‘teknis’, agak kognitif, serta yang sederhana saja. Orang-orang Maiyah melihat, mendekat, kemudian ada yang memasuki pintu yang bernama Kehidupan Puisi. Sebagian dari mereka dengan sadar dan tergetar kepada figur yang bernama Umbu Landu Paranggi.

Mereka sudah tahu belajar kepada Umbu bukanlah terutama mempelajari puisi-puisi Umbu, meskipun universitasnya bernama Kehidupan Puisi. Perlahan-lahan mereka mengerti dan semakin memasuki hutan rimba pengertian yang sama sekali berbeda dengan ‘mindset’ umum tentang belajar dan pembelajaran. Juga belajar dan pembelajaran puisi. Bahkan pun juga tentang (yang dimaksud, keluasan dan kesempitan, kedalaman dan kedangkalan) puisi itu sendiri.

Belajar Kehidupan Puisi kepada Umbu Landu Paranggi adalah menelusuri jalanan panjang hingga ke maqamat Umbu. Meniti dan niteni irama langkahnya. Menggambar kepribadiannya. Kecenderungan-kecenderungannya. Bahasa dan pola-pola ekspressi serta komunikasinya yang ternyata lebih banyak dijumpai sebagai diskomunikasi — kalau dipandang dari jendela pemahaman baku dan lugu masyarakat buta huruf batin yang membesarkan mereka.

Para pembalajar, para pejalanan Lelaku Kehidupan Puisi, semakin hari semakin tahu bahwa salah satu kepastian yang hampir pasti adalah mereka belum pernah dan mungkin benar-benar tak akan pernah bertemu langsung dengan Umbu Landu Paranggi. Dan sungguh-sungguh kenyataan itu tidak harus menjadi masalah sama sekali, kecuali bagi para pembelajar modern yang naif, yang tertutup kehidupannya dari fenomenologi Bambang Ekalaya seperti yang Iman Budhi Santosa menuturkannya dalam puisi “Guru Batu Bambang Ekalaya”:

“Demi Dewata, kusebut kau guruku, Batu”

Maka, jadilah ia guru batu, Guru Dorna

Mantram kesaktian di sekujur tubuhnya

Mengajar menjawab dalam berbagai tanda….

Masyarakat yang ditipu oleh atmosfir global yang membuat mereka menyangka sedang berada dalam persekolahan modern dan tradisi akademis kognitif, dengan mudah terpeleset ke persepsi bahwa mereka sedang dianjurkan untuk berguru kepada batu. Karena mereka umumnya tidak bergerak dari ‘materi’ yang berbunyi guru batu. Orang modern hobinya kemapanan. Kalau mendengar kata mobil, mereka berhenti pada mobil. Mendengar batu, tinggal di batu. Mendengar rumah, mapan di rumah. Bahkan mendengar Dorna, mandeg statis stigmatik di persangkaan umum tentang Dorna.

Salah satu puncaknya mereka ditunggu syahadatnya oleh Allah malah membaca syahadat. Sekali seumur hidup, ditambah melakukannya lagi dalam jumlah yang Allah memaksa mereka untuk mengucapkannya dalam shalat dan adzan. Padahal syahadat terletak dan diuji di setiap langkah mereka, di setiap butir nasi mereka, di setiap tetes keringat mereka, di setiap keputusan mereka, di setiap lendir dahak batuk mereka, di setiap lenyapnya bensin dari motor mereka, di setiap kantor, rumah, kebun, sawah, profesi, jabatan, kata, pernyataan, keputusan, pun cita-cita dan apa saja serta kapan saja dalam kehidupan mereka.

Masih tersisa wangi doa dan dzikirmu, Ibu

pada sajadah tua yang kau wariskan kepadaku

Ada sunyi tahajud, kelitik bunyi tasbih

merajut detik demi detik

ketika malam larut

hati dan mulut mengajarkan syahadat shalawat

pada bayi dalam kandunganmu

….

Di atas sajadahmu, Ibu

kutulis buku demi buku

menemani sujudku kepadamu

(“Sajadah Ibu”)

Apakah susah memperoleh pemahaman bahwa hidupmu adalah sujud di atas sajadah warisan Ibumu? Apakah sulit menemukan kecerahan pandangan bahwa senyata-nyatanya engkau kuliah, engkau bekerja dan engkau berjuang sebagai aktivasi sujud di atas sajadah Ibumu? Apakah tidak rasional dan terasa artifisial bahwa para petani mencangkul, Raja berdarma, cendekiawan berkarya, seniman menorehkan rahasia, arsitek mendirikan, pedagang menseimbangkan, dan siapapun apapun, adalah Kehidupan Sujud di Sajadah Ibu mereka masing-masing?

Jadi apakah Kehidupan Puisi itu abstrak? Apakah Kehidupan Cangkul, Kehidupan Pena, Kehidupan 010101, Kehidupan Garis, Kehidupan Warna, Kehidupan Cahaya, Kehidupan Sawah Ladang, Kehidupan Maiyah, itu belum terang benderang bagimu? Belum memancar, belum Khobir, belum Mubin, belum berbinar-binar memancar jadi cahaya di permukaan wajah kehidupanmu?

Bahkan apakah pecah kepala Indonesiamu, pusing tujuh keliling globalisasimu, putus asa berkepanjangan era zamanmu, tak bisa kau rebahkan dalam ketenteraman yang cerdas, dalam ketenangan yang tajam, dalam makrifat yang mendalam, belum ber-maqam dalam ketertuntunan langkah ke depanmu yang terang benderang?

Jadi, benar bisik gerimis dalam mimpi

Bahwa di manapun engkau berdiri

Di situlah tanah airmu yang sejati…

(“Ketika Jutaan Anak Tersesat di Indonesia”)

Apa belum terang benderang di mata kesadaranmu bahwa engkau tidak hidup di Indonesia, karena Indonesia engkau genggam di tangan kananmu? Apakah belum nyata di jagat batinmu bahwa engkau bukan anggota klub Globalisasi, karena dunia global itu kau ‘cangking’ di tangan kirimu?

“Di mana engkau bersujud, di situlah Masjid”. Apakah ada kalimat yang bisa lebih menjelaskan hahekat yang terkandung dalam ucapan Nur Muhammad melalui bibir Muhammad bin Abdullah ini? Apakah esok pagi tatkala bangun pagi engkau sanggup menemukan dirimu di Rumah Maiyah, Kehidupan Maiyah, Negeri Maiyah? Sembari menata kembali batas-batas kewajibanmu, kadar-kadar perjuanganmu, skala tuntutan Allah kepadamu, hingga setiap menatap Indonesia yang penuh kemalangan itu terdengar bisikan Allah “La takhof wa la tahzan innallaha ma’ana”: jangan cemas dan sedih menatap Negeri Angkuh Dungu yang memisahkan diri menjadi tetangga kita dan Allah?

Bersegeralah menentukan Kehidupanmu sendiri. Kehidupan Salik? Kehidupan Dekonstruksi? Kehidupan Kreatif? Kehidupan Roda? Kehidupan Jeruji? Kehidupan Suku Dalu? Apapun saja. Tidak ada kewajiban apapun dari Allah, jika engkau mengerti bahwa pada hakekatnya itu semua adalah keniscayaan hidupmu sendiri. Tidak ada tuntutan apapun dari Kehidupan Maiyah, dari Kehidupan Puisi, dari Kehidupan Iman, jika engkau menyadari bahwa itu semua adalah horizon kerinduan rohanimu sendiri. Langkahkan kaki kokoh dengan hati cerah dan pikiran tajammu. Apapun saja, asalkan dengan ridlo, Aku akan menyongsong dan menyambutmu:

Sepatuh air akupun mengalir

Menawarkan buih, bunga tanah, dan pasir

Menghidupkan lumut ganggang

Menggamit kalian berani telanjang

Mandi sunyi mengurai diri ke berbagai sendang….

Serupa kayu akupun mau

Buat pagar atau dibakar. Seumpama lagu

Siap dinyanyikan, juga dilupakan….

Sahabat, aku datang karena cinta…

(“Karena Cinta”)

Agar supaya lebih nikmat hidup ini, agar supaya lebih indah hidupmu dan hidupku, kisahkan kepadaku Kiyaimu, Ulamamu, Ustadzmu, yang mengajar dan mendidikkan kepadamu hal peribadatan kepada Allah dan pelayanan rahmatan lil’alamin kepada sesama makhluk, yang lebih indah dari cara Iman Budhi Santosa menuturkannya kepadamu dalam puisi itu. Atau kutipkan kepadaku keindahan semacam itu dari Buku-buku Tafsir, Pelajaran Islam, Kitab Kuning, Jurnal Kaum Cendekiawan Muslim atau apapun. Atau barangkali dari Disertasi dan kumpulan Tesis-tesis modern yang engkau kagumi.

Tatkala nanti akhirnya engkau mengalir kintir dalam keindahan itu, semoga engkau menemukan bahwa sesungguhnya itu toh bukan dirimu. Bukan engkaumu. Apakah engkau sanggup ada dan menjadi engkau tanpa Engkau? Apa hulumu, mana hilirmu, sehingga engkau meng-aku engkaumu? Yang kau temukan sebagai engkau, sesungguhnya hanyalah permainan hologram dan simulasi cinta hasil karya Engkau.

Adapun yang kau jalani itu shirat-mu, syari’-mu, thariq-mu. Syukur engkau merdekakan dirimu terlebih dulu dari kondisi-kondisi mutanajjis dan musta’mal pada idiom shirothol-mustaqim, thariqat dan syariat — yang tiba kepadamu tidak sebagai thahir-muthahhir kata itu sendiri, melainkan dibungkus oleh tafsir-tafsir hari kemarin yang harus kau temui dan layani dengan santun tapi kritis, dengan sopan namun krearif, dengan mendengarkan tapi siap mempertanyakan.

Apakah masih samar-samar bahwa rumahmu itu bukan rumah, melainkan tempat persinggahan sangat sementara? Apakah belum bisa kau letakkan di peta saraf akalmu bahwa harta benda, jabatan, gaji, kemasyhuran, eksistensi yang sesungguhnya sia-sia untuk kau primerkan sebagai tujuan itu hanyalah sebutir dua butir wirid di tengah perjalanan panjang thariqat kehidupanmu agar kompatible untuk bergabung kembali dengan Mu?

Apakah belum khatam perjalanan ilmumu sejak dini hari Maiyah bahwa jangan sampai engkau disengsarakan oleh letak terbalik dan maqam kesesatan tatkala tujuan dan jalan, sebab dan akibat, wasilah dan ghoyah — engkau campur adukkan, engkau bolak-balik, di dalam disproporsi hidupmu yang seru, heboh dan gegap gempita namun kosong melompong di mustakanya? Sudah berapa kilometer ruhaniyah perjalanan ketenteraman fikiran dan batinmu sebagai Khalifah Kehidupan dan Kehidupan Khalifah sejauh Kehidupan Maiyah yang engkau alami, kembarai dan cakrawalai?

Manusia Iman, Manusia Budhi, Manusia Santosa, Kehidupan Iman, Kehidupan Budhi, Kehidupan Santosa, menghamparkan kepadamu sawah ladang ilmu dan keindahan, buku-buku ilmu dan lembar-lembar pengetahuan — asalkan engkau mulai mengerti kenapa musti mudik ke “Kampung Halaman”. Siapkan waktu sejenak beberapa jenak di pagi siang sore malammu, namun dengan ketulusan pencarian ilmu dan kekosongan penerimaan hidayah dari Allah yang menyamar di balik punggungmu dan punggung penulis puisi-puisi itu, bacalah dan selamilah pelan-pelan tanpa menyangka bahwa engkau akan pernah selesai melakukannya.

Maka, pandanglah dirimu: apakah malam ini engkau masih meyakini bahwa sedang menghadiri pembacaan puisi oleh seorang penyair? Mari gerakkan kaki dan pikiranmu turun menginjak bumi:

Salah satu alat yang dipergunakan oleh ummat manusia untuk saling menyambungkan dirinya satu sama lain adalah kata. Ketika sejumlah kata dirangkai, disusun dan dikomposisikan untuk mewakili dan menyampaikan suatu makna, mereka menyebutnya kalimat. Kemudian di antara sekian cara manusia menyusun kata dan kalimat, terdapat suatu jenis atau formula yang disebut puisi. Para penyusun kata dan kalimat menjadi puisi itu dinamakan Penyair.

Sebutan Penyair itu sesungguhnya sekedar semacam inisial untuk memudahkan keperluan kategorisisasi sosial dalam pergaulan manusia. Semacam simplifikasi teknis yang aslinya belum tentu oleh kebudayaan manusia dijaga secara sungguh-sungguh dengan batas nilai, parameter atau kwalifikasi yang berprinsip. Di dalam budaya materialisme, kapitalisme dan industri, setiap orang yang punya biaya bisa menyusun kalimat-kalimat, mengumpulkannya menjadi sekian puluh atau sekian ratus halaman, menerbitkannya dan menamakannya Buku Kumpulan Puisi. Tidak benar-benar ada kontrol atau kritisisme terhadap fakta kwalitatif apakah itu semua puisi atau sekedar deretan kata dan kumpulan kalimat.

Tatkala ratusan Buku semacam itu beredar memenuhi Toko Buku dan rak-rak almari buku masyarakat, tanpa dialektika kwalitatif nilai-nilai dalam perikehidupan budaya masyarakat, pada kenyataannya sangat besar potensi yang muncul bahwa yang terbaca bukanlah puisi. Semua kumpulan kata dan susunan kalimat itu disepakati untuk dinamakan puisi sekedar karena orang-orang tidak punya kemampuan untuk menjelaskan atau membuktikan bahwa itu bukan puisi.

Maka kalau Anda terlalu yakin dan mempermudah persepsi diri bahwa Iman Budhi Santosa adalah salah satu edisi dari barisan jenis Penyair kumpulan kata dan susunan kalimat semacam itu, maka sangat kecil kemungkinan Anda sungguh-sungguh berjumpa dengan Iman Budhi Santosa. Bahkan sebaiknya Anda jangan terlalu optimis untuk percaya bahwa Iman Budhi Santosa adalah Penyair yang menulis (dan membacakan) puisi-puisi, jika Anda masih belum memerdekakan diri dari hampir semua wacana, pengetahuan dan pemahaman yang menimpa, menaburi bahkan menenggelamkan dan mengotori fikiran dan batin Anda, yang berasal dari bacaan-bacaan, buku-buku, media-media tulis, jurnal-jurnal sastra, atau apapun yang mengantarkan kepada Anda beribu-ribu salah sangka tentang Penyair dan Puisi.

Apa yang berlangsung di dalam diri Iman Budhi Santosa bukan desakan-desakan untuk menulis puisi, terlebih-lebih lagi keinginan untuk menjadi Penyair. Bahasa jelasnya, Anda jangan tertipu atau terjebak oleh kerendahan hati dan penyamaran Iman Budhi Santosa yang mengaku Penyair dan malam ini membacakan puisi-puisi. Coba baca akhir “Catatan Harian Seorang Sultan” ini:

Sekian musim bercermin pada rumput

pada taman yang berlumut, sisa keraton

tinggal bangunan tua dan rindang pohon.

“Jangan panggil aku Gusti….”

Tapi, mereka nekad ngapurancang di depan cepuri

nenunduk pada huruf-huruf Jawa yang tak terbaca

oleh lidah yang lama mengembara

Iman Budhi Santosa berhati sangat lembut. Tidak tega menuliskan “Aku bukan keturunan Raja, aku hanya diperintah untuk menjadi Sultan. Maka dengan ini kusampaikan Tahta Untuk Rakyat”. Ia tidak memiliki perasaan yang kasar untuk tega menorehkan kata “anjing herder di kraton kilen”, “pusaka-pusaka merasakan sesak panas kumuh sehingga pergi meninggalkan keraton”, atau berbagai kalimat lain.

Akan tetapi mestinya Anda tidak perlu menjadi Doktor Ilmu Sejarah, tidak perlu menjadi mahasiswa jurusan Sejarah (: sejarah kok jurusan..) untuk ‘hancur lebur’ seluruh tatanan kosmos pengetahuan Sejarah Anda oleh kalimat Iman Budhi Santosa “sisa keraton, tinggal bangunan tua dan rindang pohon…jangan panggil aku Gusti”.

Anda semua adalah penduduk suatu Negara yang sekedar namanya sajapun tidak ditentukan oleh Bangsanya sendiri, para Leluhur atau nenek moyang Anda. Apalagi nilai-nilai yang mendasarinya, konstitusi dan hukumnya, filosofi politiknya, pengetahuan Sejarah dan asal usul ke’bangsa’annya. Anda didaftar sebagai Warga dari suatu Negara yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentang sangkan-parannya, tentang sebab akibat historisnya, tentang koordinat geo-powernya di tengah Pemerintahan Dunia (yang me-)Rahasia(kan) dirinya.

Sebaiknya kita memulai belajar kembali dengan hadir besok Senin Kliwon 6 April 2015 peringatan 523 tahun “Sirno Ilang Kertaning Bhumi” di Rumah Maiyah ini. Sebelum itu selamilah dan belajar kepada Ibu-Ibu Simbok-Simbok di “Orang-orang Batik Usia Senja Belakang Keraton Yogyakarta” tentang kesetiaan diri kepada Diri. Ambil waktu untuk membubarkan segala pengetahuan dan pemahamanmu tentang kependidikan yang menghancurkan manusia secara gegap gempita di abad-abad modern ini, dengan belajar kepada “Setangkai Bunga Buat Ibu Guru TK”. Ambrukkan tembok ilmu abad 21-mu untuk memperlebar pintu ilmu dan keindahan tentang perkawinan dan rumah tangga, agar engkau tak mandeg pada kelelakian dan keperempuanan, kemudian mencakrawala ke hakekat dan kasunyatan “Pengantin Puisi, Pengantin Sunyi”.

Aku hanya menuding beberapa pintu di hamparan kosmos “Kampung Halaman” Iman Budhi Santosa. Engkau akan menemukan ribuan pintu lainnya, dan ribuan pintu berikutnya di setiap pintu. Apakah engkau masih yakin bahwa Iman Budhi Santosa adalah atau hanyalah seorang penyair, seorang penulis puisi yang malam ini sedang membacakannya kepadamu?

Yogya 29 Maret 2015.

Dari Redaksi:

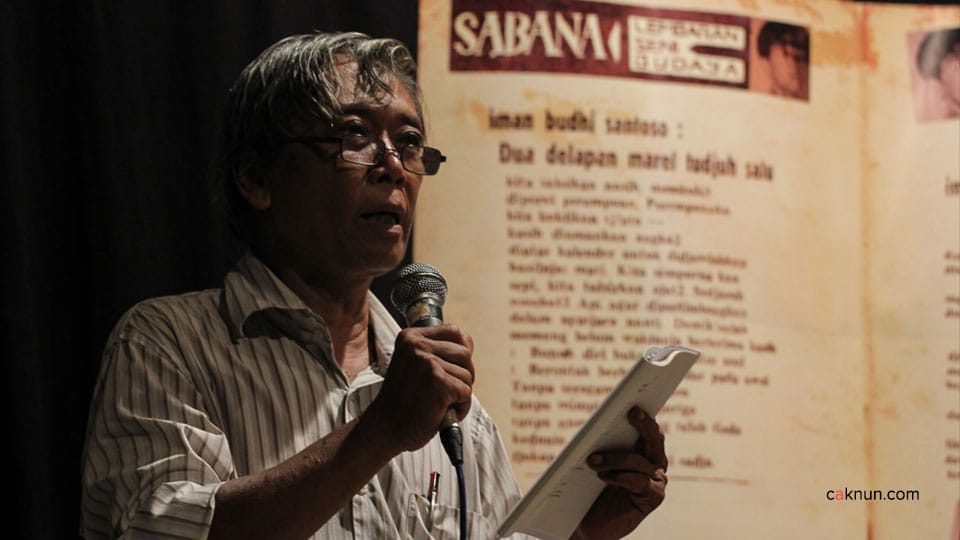

Tulisan ini untuk 67 Tahun Iman Budhi Santosa, yang diselenggarakan tadi malam, 29 maret 2015, di Rumah Maiyah Kadipiro, yang diselenggarakan oleh Majalah Sabana dan Progress