Rayya, FFI, dan “Mripat Ndonya”

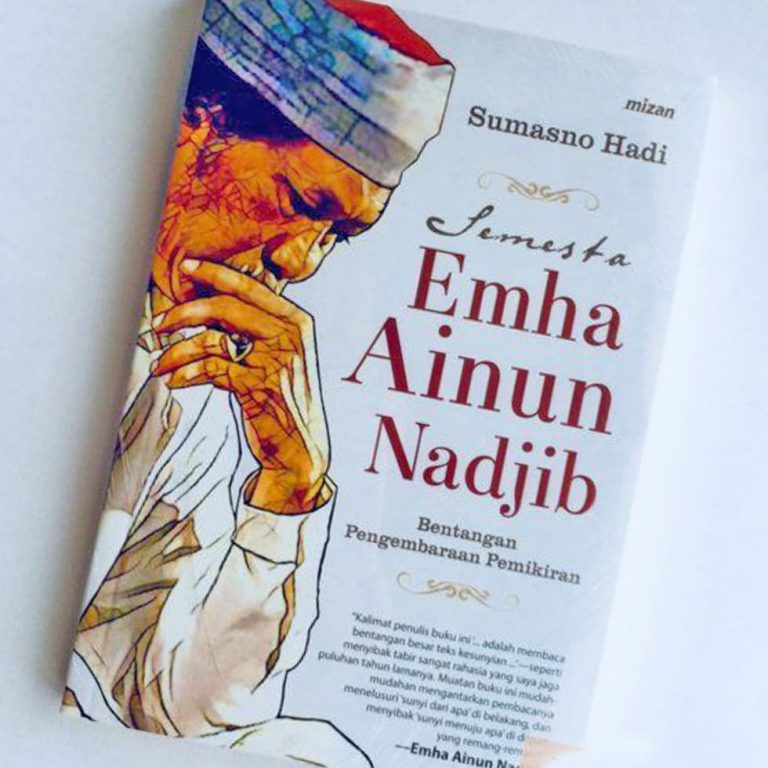

Panitia Festival Film Indonesia (FFI) 2012 baru saja mengumumkan para nominator (nominee?) calon pemenang dari berbagai kategori, dan Film Rayya Cahaya di Atas Cahaya masuk diantaranya, yakni untuk kategori aktor terbaik (Tio Pakusadewo) dan penulis cerita terbaik (Emha Ainun Nadjib). Para Jamaah Maiyah tentu beragam menanggapi berita ini, ada yang bilang: Alhamdulillah, syukur, hebat, asyik, biasa saja, bahkan mungkin ada yang Astagfirullah. Ya, semua tergantung cara pandang masing-masing.

Yang jelas Rayya “bersaing” dengan film dengan cerita dan skenario kelas berat. Dari judulnya saja nampak: Tanah Surga, Demi Ucok, Lovely Man, dan Garuda di Dadaku, semuanya tentu ditulis tidak sembarangan, namun dengan filosofi dan estetika sastra yang sangat tinggi. Mereka pasti bercerita tentang nasionalisme, kebanggaan di tanah surga, Indonesia, dengan lambang Garuda di dadanya, dan bukan Burung Emprit misalnya. Tema ini tentu relevan dengan situasi sekarang, terutama jika melihat semangat nasionalisme yang sangat tinggi diantara para pemimpin kita. Di berbagai tempat dapat kita lihat, betapa mereka sangat bersemangat menawarkan diri untuk memimpin sebuah kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara, dengan cara memasang foto dan janji-janji untuk memperbaiki Indonesia. Hanya orang dengan nasionalisme yang tinggi saja mau menjadi pemimpin atau pejabat, apalagi dengan mengeluarkan dana yang banyak. Sungguh beruntung bangsa kita yang memiliki “stok” pemimpin dan pejabat yang melimpah.

Pelajaran Ibu Penjual Karak

Sebaliknya cerita di film Rayya nampaknya hanya biasa-biasa saja, bahkan malah ada adegan yang remeh seperti seorang ibu penjual karak (sejenis krupuk dari nasi yang diolah khusus), yang menolak dikasih kelebihan pembelian dari si tokoh film, Rayya. Alkisah, tokoh Rayya ditawari membeli karak dari seorang ibu. Biasa, karena artis ternama ia lantas mengeluarkan uang 50 ribuan. Tentu saja, si ibu kaget karena harga karak hanya 5 ribuan. Karena tidak ada “jujul” atau kembalian, maka dengan gagah berani Rayya bilang: “Ya sisa kembaliannya untuk ibu saja”. Rayya mengira si ibu akan kegirangan menerima rejeki nomplok ini. Namun yang terjadi diluar dugaan. Si ibu “marah” dan berkata: “Mbak ini bagaimana to, saya ini berjualan dan bukan mengemis. Kalau mbak tidak ada uang kecil, ya sudah kita nggak jadi bertransaksi”. Lalu dikembalikan uang itu dan demikian pula karak-nya. Rayya tentu saja KO, karena dalam dunianya yang ia pelajari ada rumus bahwa kesempatan itu harus diburu!

Sebaliknya, ibu penjual karak tadi adalah orang yang tidak rasional, tidak kreatif, apalagi produktif. Ia tipe manusia yang tidak cocok untuk menyongsong era tinggal landas pembangunan bangsa dalam kompetisi global, sebagaimana banyak ditemui dalam tema-tema seminar para pejabat kita. Untuk menyongsong era perdagangan bebas, para motivator ekonomi banyak yang menjadi “guru bangsa” dengan mengajarkan berburu uang di berbagai pelatihan bagi kaum muda yang kreatif dan produktif.

Orang berdagang mestinya yang dicari ya keuntungan sebesar-besarnya. Hukum ekonomi mengatakan: dengan modal sekecil-kecilnya, raihlah untung sebesar-besarnya. Kalau perlu berdagang itu mengelabuhi (kalau tidak boleh dikatakan menipu). Jangan bilang: “Ini lho kulakannya sekian, silakan mau beli berapa, yang penting saya untung dan penjenengan tidak rugi”. Dalam ekonomi kreatif mestinya, beli grabah dari pengrajin seharga 10 ribu rupiah, lantas dipoles dengan “seni” yang tinggi, maka laku dijual satu hingga puluhan juta rupiah, dan menjadi koleksi para artis atau pengusaha misalnya.

Ibu penjual karak ternyata tidak sedang berdagang. Ia mengalir saja menjalani kehidupan. Berjualan karak hanyalah “metoda” dan bukan “tujuan” untuk mengarungi hidup dan menjaga silaturahmi dengan sesamanya. Untung pasti ia cari, namun itu bukan untuk ditumpuk menjadi modal segunung dan nanti akan digunakan untuk keperluan apa saja. Berjualan bagi ia hanyalah sebuah laku kehidupan, dan itu bukan intinya. Ibu ini memiliki kepekaan yang tinggi dalam memandang dunia. Mripat yang ia gunakan bukan mripat ndonya, namun makrifat yang sangat tinggi, meski barangkali ia tidak menyadarinya.

Hidup adalah melayani, kata saudara kita Nasrani, dan ibu ini lebih dari melayani karena menggunakan metode Rasulullah SAW, yakni untuk bertemu Allah SWT. Berjualan adalah bentuk kesetiaan terhadap perintah Allah bahwa hidup itu harus bekerja. Namun bekerja yang baik adalah yang dilandasi oleh niat ibadah, menghamba kepada Allah, dan caranya adalah tidak menyakiti sesamanya atau menipu. Berjualan adalah kepuasan mencari kebahagiaan bersama. Orang Jawa sudah paham biarlah “Tuna sathak, bathi sanak”. Ibu ini sedang berusaha menjadi manusia sejati, meski ia, sekali lagi, tidak menyadarinya, karena tujuan dan jalan itu terpusat dalam diri sejatinya. Ia berusaha merubah rahmat dari Allah untuk menjadi barokah.

Barangkali secara finansial ia hanya mendapat keuntungan tidak seberapa, namun kepuasan batin bertemu banyak manusia, misalnya, adalah satu barokah keuntungan yang tidak dapat dihitung secara materi. Mripat ndonya-nya tidak ia gunakan, karena mripat itu hanya tergantung pada egonya sendiri, dan itu sering menjerumuskannya.

Barangkali ibu ini juga berfalsafah “urip mung mampir ngombe”. Sebuah ungkapan “puncak kesufian Orang Jawa”. Urip mung mampir ngombe membawa satu dimensi religiusitas, bahwa orang Jawa itu mestinya akan selalu “semeleh” atau dalam bahasa lainnya tawakal, karena mereka tidak sempat “kawin” dengan dunia. Jangankan kawin, “pacaran” saja tidak, karena ia hanya mampir untuk menuju kampung sejatinya kelak, yakni kampung akherat. Ajaran membelakangi dunia ini sudah amat jelas dan tegas yakni adanya tradisi puasa di Jawa misalnya: puasa mutih (hanya makan nasi putih tanpa garam dan minuman air putih), patigeni (tidak menyalakan api), ngrowot (hanya makan umbi-umbian), dst, dan puncaknya (bagi yang beragama Islam) ada puasa di bulan Ramadhan.

Puasa — apapun bentuknya — adalah upaya “memanajemen nafsu” atau menahan diri. Kerusakan-kerusakan di dunia, mulai dari saling gosip, menghina, memfitnah, membunuh, perang, penindasan, korupsi, dan sebagainya itu terjadi hanya oleh satu sebab, yakni karena manusia tidak dapat menahan diri. Manusia yang sudah sampai pada tataran menghayati “urip mung mampir ngombe”, Insya Allah sudah sampai pada tataran khalifatullah.

Ungkapan urip mung mampir ngombe, mestinya sanggup “menyatukan” kita dengan Tuhan. Yang benar ini inti ajaran bagaimana kita mampu “memanajemen” dunia. Ajaran urip mung mampir ngombe adalah ketika dunia ada “di hadapannya” kita tidak serta merta “mengenyamnya”. Kalau ajaran ini berhasil diserap umat manusia, maka ia akan menuju posisi pembebasan dari sisi-sisi keduniawian dan dilepaskan di hadapan Tuhan. Ini adalah proses “dematerialisasi” atau “deindividualisasi”, karena yang penting adalah Tuhan. Dunia dan isinya hanyalah “sarana” atau “metoda” dan dimanajemen sepenuhnya untuk menuju Tuhan. Dengan kata lain, produk-produk duniawi tetap penting bahkan dianjurkan untuk dicari mati-matian secara halal dan toyib, namun “harus dimanajemen” untuk menuju Tuhan! Dengan kata lain, manusia yang berhasil mengamalkan ajaran urip mung mampir ngombe adalah manusia tidak anti materi atau duniawi, namun mentransformasikan apa yang ia miliki (harta, kekayaan, kekuasaan, tenaga, pikiran, dst) untuk menjadi “nur” atau cahaya yang bermakna akherat.

FFI dan Mripat Ndonya?

Kembali kepada FFI. Kita juga tidak tahu, seberapa jauh para juri, dan insan per-film-an lainnya memandang festival ini. Apakah mereka juga sudah belajar pada ibu penjual karak tadi? Apakah selama ini para insan per-film-an dalam berkreasi benar-benar tertuju kepada pusat semesta ini, ataukah hanya sekadar untuk mencari kepuasan duniawi? Menjadi artis dan aktor glamour? Menjadi orang yang sukses memiliki popularitas, fans, dan harta yang melimpah untuk kemudian berfoya-foya menghabiskan dunia?

Apakah film yang mereka buat dan festival yang mereka gelar hanyalah metoda untuk mendekatkan kepada Allah SWT sang pencipta? Atau yang lebih konkret film yang mereka buat, cerita yang mereka tulis, keaktoran yang mereka jalani adalah wujud dari kesetiaannya kepada Allah, melayani sesama, menjaga keseimbangan, membentuk karakter bangsa? Syukur sebagai sarana untuk ikut memperbarui akhlak bangsa ini?

Tentu hanya mereka yang dapat menjawab. Mestinya film adalah bagai “kitab suci” karena dilihat dan “dibaca” jutaan orang. Cerita dan skenarionya mestinya juga ditujukan untuk pencerahan bangsa, bukan untuk sekadar mencari laba dan popularitas, atau kesuksesan duniawi lainnya. Tidak ada yang namanya film atau lagu yang “religius” hanya karena dilihat dari judulnya saja. Membuat film mestinya juga bukan dalam rangka kejar tayang, mencari rating atau jumlah penonton saja. Para insan film mestinya bisa menggabungkan tiga rumus dasar : baik, indah dan benar. Membuat film mestinya tidak saja hanya berbekal keahlian estetika atau keindahan, namun juga kebenaran dan kebaikan. Estetika seni tidak sekadar untuk seni itu sendiri, namun untuk tema kemanusiaan dalam rangka menghamba kepada Allah SWT.

Karenanya membuat film juga tidak seperti orang yang dipaksakan, namun harus tahu kapan sedang “mood” untuk meluruskan niat. Apapun perbuatan, pasti niat itu yang menjadi sandaran utamanya. Karenanya, para nominator (nominee?) mestinya tidak perlu berharap cemas terhadap hasil pengumuman pemenangnya. Sederhana saja, karena yang mereka cari mestinya bukan menang kalah, namun sebuah totalitas pengabdian kepada alam semesta ini, terutama kepada Allah dan Rasulullah.